| 極域という極めて厳しい自然環境に対して、生物がいかに適応し生命を維持し、極域生態系を構成しているかを明らかにすることを基本課題として、海洋生物、海洋大型動物の行動生態、陸上生物の3分野を中心にした調査、研究を進めている。 | ||||

| 海洋生物 | ||||

| 南極海の海氷域には、アイスアルジー等の微細藻類が繁茂し、それを捕食するナンキョクオキアミなどの生物群が集まり、ユニークな生態系を形成する。南極域の光周期の顕著な季節性により、植物プランクトンやアイスアルジーによる有機物生産は春から夏にかぎられた期間に集中し、光合成が行われない極夜の間は、独自の生残戦略により特異な生態系が存在すると考えられる。この海氷圏特有の生態系の諸過程を明らかにし、南極海における炭素循環を生物学的側面から解明する。 |  ▲南大洋におけるCPR(Continuous Plankton Recorder) ▲南大洋におけるCPR(Continuous Plankton Recorder) |

|||

| 海洋大型動物の行動生態 | ||||

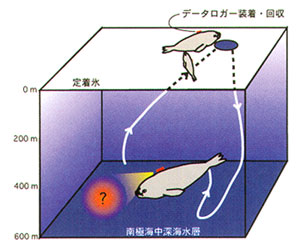

| 南極海生態系の主要な構成員であるウェッデルアザラシとエンペラーペンギンは、0〜200mの有光層を大きく越えた中深海水層(mesopelagic zone)まで頻繁に潜水している事が明らかとなったが、そこにどのような餌生物がどれだけ生息しているのかはよくわかっていない。深度・遊泳速度・加速度といった、動物の水中3次元行動を細かくモニタリングするデータロガーに併せて、画像ロガーも用いることで、餌分布情報を取得し、彼らの捕食戦略を明らかにする。 |  ▲ウェッデルアザラシ調査の概要 ▲ウェッデルアザラシ調査の概要 |

|||

| 陸上生物 | ||||

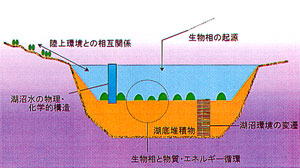

| 地球上で最も環境が厳しい南極の露岩域では、生物相は単純で、限られた立地に局在している。これまでの研究で、コケ、地衣類、藻類、シアノバクテリア、節足動物、クマムシ等の生物相が解明されて来ており、昭和周辺は南極で最も生態系の構成が把握されている地域となった。現在、これら生物の相互作用、分布の起源と定着過程に関する研究が進められると共に、湖沼内に発見された特異な生態系の解明が大きな課題として浮上してきている。 また、北極域においても、特に環境変動に対する生態系の応答に焦点を置いた研究観測が行われており、両極から地球生態系を捉え、その将来を予測する試みが進みつつある。 |

▲湖沼生態系調査の概要 ▲湖沼生態系調査の概要 |

|||