[プレスリリース]超高層大気が寒冷化する様子を、33年間の大型レーダー観測から解明

2014年9月26日

情報・システム研究機構 国立極地研究所(極地研、所長:白石和行)の小川泰信 准教授、名古屋大学 太陽地球環境研究所(所長:松見 豊)の野澤悟徳 准教授らの研究グループは、33年間にわたる欧州非干渉散乱(EISCAT)レーダーの観測データを独自の手法で解析することにより、超高層大気(※1)の寒冷化の様子を定量的に明らかにしました。

地球温暖化により超高層大気は寒冷化すること(※2)がモデル計算で予想されていましたが、これまでの観測データに基づく寒冷化の程度は、モデル計算の予測値と大きな違いが生じている状況でした。本研究ではEISCATレーダーデータの詳細な解析から、精度の高い温度の長期変動分布を導出した結果、極域の超高層大気は1年あたり約1.4度の温度低下が起きていることが分かりました。この結果は、超高層大気の寒冷化が最新のモデル計算結果とも整合的に生じていることを示しています。地表面に比べて10倍以上も大きな変化をする超高層大気の温度の長期変動を充分に調査していくことが、超高層を飛翔する多くの人工衛星軌道の正確な予測や、地球温暖化の進行を予測する上で重要であることを、この研究は示しています。

この成果は、Geophysical Research Letters誌に掲載されました。なお、本研究は極地研のプロジェクト研究「EISCATレーダーならびに地上拠点観測に基づく北極圏超高層・中層大気の国際共同研究」の一環として実施されました。

研究の背景

大気中の温室効果ガスの増加は、地表面の温暖化を引き起こすと共に、中層・超高層大気(※1)の寒冷化を生じることが分かりつつあります。過去のモデル計算では、温室効果ガスのひとつであるCO2の濃度が2倍に増加すると、熱圏では50度下がり、中間圏でも10度ほどの温度低下が生じ、中性大気密度は40-50%減少すると見積もられてきました(文献1)。このような中層・超高層大気の大きな変化が実際に存在するかどうかは、人工衛星データや各種電波・光学観測機器を用いて過去20年間にわたって調べられてきており、直接的あるいは間接的な証拠が見つかりつつあります。そのうち、電離圏(※1)の電離気体(イオン)の温度(以下「電離圏温度」)の長期変動を直接調べるには、30年間以上の長期間運用をしている非干渉散乱レーダーが強力な観測手段として挙げられますが、そのデータを用いた解析結果はモデル計算結果と大きな隔たりがあるのが現状でした。その要因として、(1)超高層大気の温度の長期的な変動は30年間で数10度程度と見積もられるのに対し、太陽活動の影響による短期的な変動が数年で数100度にもなることや、(2)各データの持つエラーが長期変動の値に比べて大きいこと、(3)年々進化する観測手法に対して長期間の統一したデータベースを作成することが困難なこと、などが挙げられます。これらの問題点を克服するため、本研究チームは欧州非干渉散乱(EISCAT)レーダーの長期間データすべての再整備と、得られる物理量データの質を極限まで上げる解析手法の開発を進めてきました。

研究の内容

本研究では、日本も加盟するEISCAT科学協会が所有するレーダーのうち、過去33年間(1981年10月から2013年5月)にわたって観測を継続してきたEISCAT UHFレーダー(トロムソ・ノルウェー)(図1)のデータを用いて、北極域の電離圏温度の長期トレンド(傾向)の解析を実施しました。この解析には、30年間でわずか数10度と見積もられる温度変化のトレンドを正確に導出することが求められます。

まず、それぞれのデータについて、エラーの一因となるスペースデブリの影響を除いて長時間(1時間)の積分を行うことにより、電離圏温度の個々のエラーの大きさが15度未満となるような、精度の非常に高い33年間分のデータベースを構築しました。

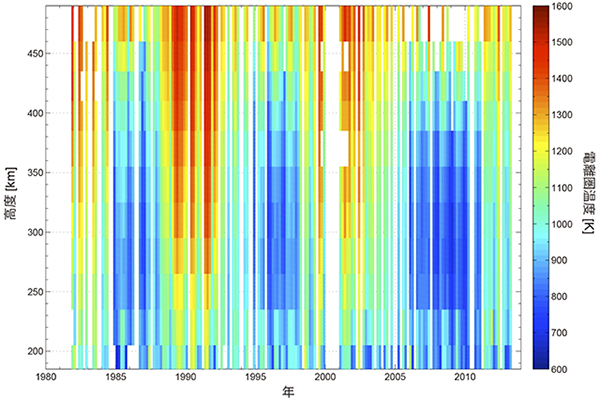

そのデータベースを基にした電離圏温度の長期分布(図2)には、太陽活動や太陽天頂角、地磁気活動などの影響が大きく含まれています。そこで、地磁気活動度の低い期間のデータについて、太陽活動や太陽天頂角に依存する成分を抽出し、それらの差分を取ることで、太陽活動の影響を取り除いた電離圏温度の長期トレンドの導出に成功しました。

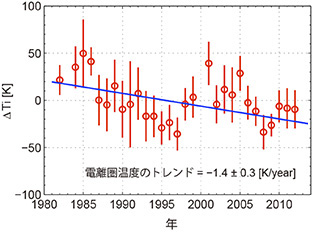

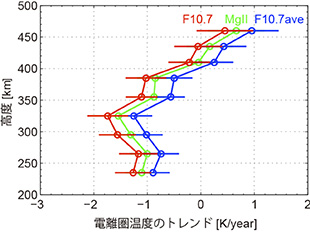

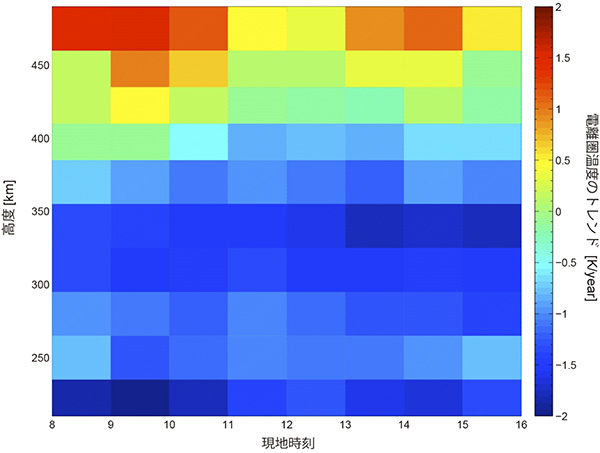

その得られた電離圏温度の長期トレンドは、高度320kmにおいて1年あたり約1.4度の温度低下(寒冷化)であることが明らかになりました(図3)。このトレンドは高さによって特徴が異なり、高度350~400km で温度低下の割合が小さくなり、高度400km以上で温度上昇(温暖化)に切り替わります(図4)。さらに、太陽活動度の指標として3つの指数を用いてそれぞれ解析を実施しましたが、そのどれもが同様の温度トレンドを示すことを明らかにしました。加えて、朝側から夕方側にかけて、すべての時間帯について同様の寒冷化(高度220~400km)と温暖化(高度420km以上)のトレンド分布を示すことが判明しました(図5)。このような電離圏温度の長期トレンドの特徴は、最新の大気大循環モデルでは予想されていました(文献2)が、観測事実として得られたのは本研究が初めてです。

今後の展望

今回明らかになった超高層大気の温度変動の長期トレンドは、地表面と比べると10倍以上も大きな変動を示すため、地球温暖化の進行を予測する上でも役立つと考えられます。しかし、その因果関係を含む定量的な調査や理解は未だ不十分であり、更なる研究が必要です。

また、今後、EISCAT_3D計画に代表される最新の非干渉散乱レーダーが設置されれば、それによって得られるデータと、本研究用に作成したEISCATデータベースとを有機的に組み合わせた調査を行うことができ、超高層を飛翔する多くの人工衛星の軌道予測の精度向上が期待できます。

*本研究は極地研のプロジェクト研究「EISCATレーダーならびに地上拠点観測に基づく北極圏超高層・中層大気の国際共同研究」の一環として実施されました。

注

※1 地球大気は、気温の高さ分布により4つの層に分けられ、下から順に、対流圏(0-約10km)、成層圏(約10-50km)、中間圏(約50-80km)、熱圏(約80-1000km)と呼ばれる。さらに、中間圏と熱圏の高度には、紫外線や降下粒子の影響で大気が電離してできる電離圏と呼ばれる領域(約60-1000km)も存在する。このような大気の鉛直構造の最上層にあたる領域(中間圏・熱圏や電離圏、さらにその上の大気を含む)を、超高層大気と呼ぶ。

※2 中層・超高層大気では、二酸化炭素の増大に伴う赤外放射冷却の増加のため、地表とは逆に寒冷化が起きると考えられている。また、中層・超高層大気は大気密度が小さいため、下層大気に比べて気候変動の影響が顕著に表れる。

※3 ケルビン(K)は絶対温度を表す単位であり、日常で用いられる温度(セルシウス度、℃)との関係は、「セルシウス度(℃) = ケルビン(K)- 273.15」で表せる。

文献

文献1: Roble, R. G., and R. E. Dickinson (1989), How will changes in carbon dioxide and methane modify the mean structure of the mesosphere and lower thermosphere?, Geophys. Res. Lett., vol. 16, 1441–1444.

文献2: Qian, L., J. Laštovička, R. G. Roble, and S. C. Solomon (2011), Progress in observations and simulations of global change in the upper atmosphere, J. Geophys. Res., vol. 116, A00H03, doi:10.1029/2010JA016317.

発表論文

掲載誌: Geophysical Research Letters, 41 (2014), 5629–5635, doi:10.1002/2014GL060591.

タイトル: Upper atmosphere cooling over the past 33 years

著者:

小川泰信1,2、元場哲郎3、Stephan C. Buchert4、Ingemar Häggström5、野澤悟徳6

1国立極地研究所

2総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻

3 The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, USA

4 Swedish Institute of Space Physics, Uppsala, Sweden

5 EISCAT Scientific Association, Kiruna, Sweden

6名古屋大学 太陽地球環境研究所

出版日:2014年9月2日(オンライン版公開日:2014年8月1日)

論文URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL060591/abstract

DOI:10.1002/2014GL060591.

図1: EISCAT UHFレーダー(ノルウェー・トロムソ)の外観。直径32mのパラボラ型アンテナと約1.5MWの送信電波出力を用いた観測を33年間に渡り継続している。

図2: EISCATレーダーデータから導出した33年間(1981-2013年)の高度180kmから480kmの電離圏温度の変動。暖色系ほど高い温度(単位はケルビン(K)※3)であったことを示す。太陽活動の極大期である1989-1992年付近や2000-2013年付近には電離圏温度が約1500度まで上昇している様子が見て取れる。

図3: 高度320kmの電離圏温度の長期トレンド。ΔTiは、電離圏温度から太陽活動の影響を除いたもの。1年間あたり1.4度の割合で温度の低下が起きている。

図4: 電離圏温度の長期トレンドの高度分布。横軸は気温トレンドで、右ほどトレンドが高い(温暖化の傾向にある)ことを表す。グラフの色は3つの太陽活動度指数の違いを表している。高度が400km以上では、電離圏温度が上昇(温暖化)していることが分かる。

図5: 電離圏温度の長期トレンドの高度分布。横軸が時刻、縦軸が高度を表す。色は暖色系ほど気温トレンドが高い(温暖化傾向にある)ことを示す。お昼の時間帯よりも朝側や夕方側の時間帯の方が高高度(420km以上)の温暖化傾向が強く出る。

お問い合わせ先

研究内容について

国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授 小川泰信(おがわ やすのぶ)

TEL:042-512-0664

報道について

国立極地研究所 広報室 広報係長 小濱広美(おばま ひろみ)

TEL:042-512-0655 FAX:042-528-3105