[プレスリリース]無人観測航空機、高度22kmの南極成層圏エアロゾルのサンプルリターンに成功!

2015年3月13日

第56次日本南極地域観測隊(隊長:野木 義史 国立極地研究所教授)において、九州大学と福岡大学の共同開発による無人観測航空機Phoenix-S(フェニックス エス)1号機を用いた高度22kmのエアロゾルサンプルの回収、および、高度23kmのエアロゾル濃度測定に成功しました。観測高度は、無人航空機、有人航空機のいずれとしても前例のない高い高度です。

同機は、2015年1月24日夕方(昭和基地時間、以下同様)、昭和基地東方約20kmの南極大陸氷床上のS17地点からゴム気球に懸吊して放球され、エアロゾルの濃度観測およびサンプリングを行いながら上昇し、高度23kmまで観測を行いました。その後はパラシュートで降下し、高度12kmで気球・パラシュートを分離、自律滑空飛行によりエアロゾルサンプルと共にS17地点へ戻りました。

本成果により、無人観測航空機による観測は、通常行われている自由気球を使った方法よりも安価であり、かつ、自由気球と同様の実用的な観測高度到達能力を持ち、さらに、自由気球では困難な観測機器およびサンプルの回収が容易にできることが示されました。

研究の背景

大気中に浮遊しているエアロゾルの濃度分布や形成物質の種類を、さまざまな場所や高度で調べると、地球大気がどのように循環し、どのような物質が移動・反応していくのか知ることができます。これは、地球温暖化やオゾンホールの仕組みの解明や、今後の予測を行ううえで非常に重要な手がかりとなります。これまでのエアロゾル濃度観測とサンプル採取には有人航空機が用いられ、それよりも高い高度では自由気球が唯一の観測手法でした。しかし、自由気球は高高度に到達するものの、上昇中に風で強く流されてしまうため、1台100万円以上の機器やサンプルを回収することが非常に困難であるなどの大きな問題がありました。

そこで、研究グループは気球による高高度までの上昇と、無人航空機による自律帰還・回収を組み合わせた「気球分離型無人観測航空機フェニックス3号機」を開発し、2013年、南極において高度10kmまでのエアロゾル観測とサンプルリターンに成功しました(文献1-1、1-2)。フェニックス3号機は九州大学が無人航空機の開発と運用を、福岡大学が小型のエアロゾル観測機器の開発と観測をそれぞれ担当しました。

このときに採取されたサンプルからは、対流圏に、中緯度の海洋上から運ばれてきたとみられる硫酸エアロゾルの高濃度層が発見されましたが、さらに、成層圏からの輸送の役割を解明するためには、10kmより高い高高度の観測が必要です。そこで、フェニックス3号機に改良を加えて開発したものが、フェニックスS 1号機(図1、2、表1)です。

図1:放球直後のフェニックスS 1号機(撮影・第56次南極地域観測隊 小塩哲朗隊員)

図2:高度23kmから帰還・回収されたフェニックスS 1号機(撮影・第56次南極地域観測隊小塩哲朗隊員)

フェニックスS 1号機 |

フェニックス3号機(2013年) |

|

|---|---|---|

| 翼幅(m) | 3.0 | 2.9 |

| 最大全重量(kg) | 10.5 | 9.6 |

| 最大ペイロード重量(kg) | 3.0 | 2.0 |

| 最大飛行速度(km/h) | 260(高度10km) | 260(高度10km) |

| 動力飛行時間(min) | 5 | 5 |

フェニックスS 1号機の開発と高高度でのエアロゾル測定

フェニックスS 1号機は、小型無人飛行機ではほとんど前例のない高度(20km~30km)を飛行します。高度30kmでは、空気密度は地上のおよそ1/100となり、飛行条件が地上付近と同じ場合、機体の速度は音速近くに達して、機体の強度や機体制御系の限界を超えることが予想されました。そこでまず、失速を防ぎつつ飛行速度を下げるために、フラップ(注1)と呼ばれる装置を新たに追加しました。さらに、最高到達高度から一気に滑空させるのではなく、気球を使って上昇したあと、航空機部分を気球から分離し、一旦パラシュートである高度まで降下させ、さらにパラシュートから分離して滑空を開始する二段階分離方式を採用しました。そして、胴体を延伸して搭載容量に余裕を持たせるとともに、-80℃の低温環境にも耐えるよう、断熱・保温対策を行い低温実験により動作の確認を行いました。

こうして開発されたフェニックスS 1号機は、2015年1月24日午後6時5分、ゴム気球に懸吊して南極大陸氷床上のS17地点から放球され、エアロゾル濃度観測とサンプリングを行いながらS17の西方約7km、高度23kmにまで達しました。そこで気圧の低下によって膨張した気球が破裂したため、フェニックスS 1号機は高度12kmまで一旦パラシュート降下したのち、パラシュートからさらに分離して午後8時10分にS17に自律滑空帰還しました。高度23kmという高高度でのエアロゾル測定は、有人・無人航空機では世界初のことです。

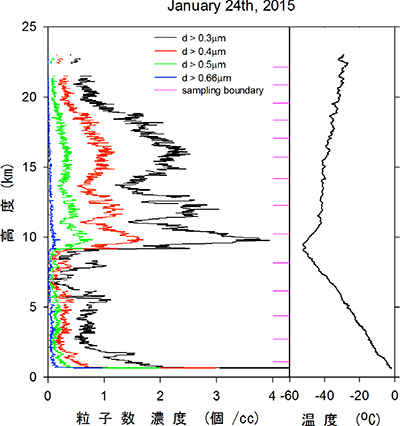

図3は今回の観測で得られた0.3μmから0.66μmの粒子の数濃度の鉛直分布です。高度23kmまで連続して数濃度の値が得られており、2015年1月の昭和基地上空の成層圏エアロゾル層が3つの層(図3の9~11km、11~13km、13~23kmの領域)から構成されていることが分かりました。さらに、高度1 km~22kmのエアロゾルのサンプル13セット(図3)を回収することに成功しました。

図3:観測で得られた0.3μmから0.66μmのエアロゾル粒子の数濃度(左)および気温(右)の鉛直分布。中央やや右寄りの紫の線はサンプリング高度の境界を示す。

今後の展開

フェニックスS 1号機によって測定されたそれぞれのエアロゾル層は、対流圏物質との混合や冬季の低温状態の経験の有無などの違いを反映しているものと推測されます。今後は、日本に持ち帰ったエアロゾルサンプルを、電子顕微鏡によって分析を行うことでエアロゾルの組成を明らかにする予定です。

今回測定した夏季だけでなく、同じ手法で冬季の観測を行うことができれば、オゾンホール形成の仕組みのさらなる理解に貢献できる可能性があります。その他、オーロラなど、多くの対象の観測への拡張が期待されます。

図4に高度23kmからフェニックスS 1号機の機上から撮影された写真を示します。空の黒さと南極大陸の白さのコントラストが非常に印象的です。

図4:高度23kmでフェニックスS 1号機の機上から撮影された映像。中央やや右が宗谷海岸の露岩域.左側が南極大陸。

実施メンバー

東野 伸一郎 九州大学・第56次日本南極地域観測隊 夏隊隊員

岡田 拓也 九州大学・第56次日本南極地域観測隊 同行者

設営・実験協力:第55次観測隊越冬隊員、第56次観測隊隊員・同行者、砕氷艦しらせ艦長以下乗組員

本研究は、南極地域観測第Ⅷ期6か年計画の一般研究観測「エアロゾルからみた南大洋・氷縁域の物質循環過程」(代表者:福岡大学教授・林政彦)として、第56次日本南極地域観測隊において実施されました。

注

注1

フラップ:高揚力装置とも呼ばれる。単純な1枚の主翼の場合、飛行速度を落とすためには、機体前部を上げて気流に対する迎角を大きくする。しかし、迎角を大きくしすぎると気流が翼面からはがれて失速する。主翼後縁を主翼と分離した構造にして下方に折り曲げる角度を調節できるようにした(フラップ)。フラップを下方に下げると、迎角を大きくすることなく(失速させずに)飛行速度を落としても十分な揚力を得ることができる。通常は、低速でも十分な揚力を必要とする離着陸時にフラップを使用するが、フェニックスSでは、上空の低密度大気の状態において、飛行速度が速くなりすぎるのを防ぐために使用する。

文献

文献1-1:国立極研究所・福岡大学・九州大学共同プレスリリース「無人観測航空機,南極で初の高度10kmからの自動帰還に成功」2013年2月17日

文献1-2: Higashino, S., M. Hayashi, S. Nagasaki, S. Umemoto, and M. Nishimura, A Balloon-Assisted Gliding UAV for Aerosol Observation in Antarctica, Transactions of JSASS Aerospace Technology Japan, Vol.12, No.APISAT-2013, pp.35-41, 2014.

お問い合わせ先

国立極地研究所 広報室

TEL:042-512-0655 FAX:042-528-3105