明らかになった幻の流星群の構造と親天体の活動度

~第1次南極地域観測隊の発見から58年ぶりの観測

2017年8月25日

国立大学法人総合研究大学院大学

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 国立天文台

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

総合研究大学院大学極域科学専攻(基盤機関:国立極地研究所)の大学院生である藤原康德氏と中村卓司教授を中心とするグループ、および、かわさき宙と緑の科学館の佐藤幹哉天文担当職員と国立天文台の渡部潤一教授を中心とするグループは、2014年12月の「ほうおう座流星群」の光学観測結果から、流星群の親天体である彗星の活動の歴史を明らかにしました。この流星群は、1956年に第1次南極地域観測隊がインド洋上で発見したものですが、それ以降出現はありませんでした。2014年に再出現するとの予報に基づき観測を試みた結果、実際に活動を検出することに成功しました。さらに1956年と2014年の流星群の活動度を比較することで、親天体であるBlanpain彗星が、20世紀初頭には地球から彗星として観測されなかったものの、弱いながらも彗星として活動し、流星群のもとになるダストを放出していたことを明らかにしました。この結果は、彗星、小惑星、流星体等の太陽系小天体の相互関係や進化を研究する上で重要な知見となります。

藤原氏らの研究は日本天文学会欧文誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に、佐藤天文担当職員らの研究は学術誌「Planetary and Space Science」に掲載されます。

研究背景

太陽を公転している天体には、8大惑星以外に、点状にしか見えない「小惑星」や、太陽に近づくと表面から自らの物質を放出して広がった姿を見せる「彗星」があります。彗星と小惑星は必ずしも別種の天体ではなく、最初は彗星としてダストやガスを放出していたものが、次第に揮発性物質を失って、ついには小惑星となる場合があると考えられています。しかし、この過程には長い年月がかかり、また彗星は太陽からの距離が遠い時期には観測できないことから、その歴史を探ることは困難です。

今回は、この難問に流星群の観測という視点で挑みました。用いた流星群は、第1次南極地域観測隊が発見した幻の流星群「ほうおう座流星群」です。1956年に日本を出発した第1次南極地域観測隊は、インド洋上で、それまで未観測の活発な流星群に遭遇しました。これが「ほうおう座流星群」です。ところが、それ以降この流星群はほとんど出現がありませんでした。

それぞれの流星群は、ひとつの親天体から放出された流星体の帯(ダスト・トレイル)が、地球の大気に飛び込むものです。親天体のほとんどは彗星であると考えられています。彗星から放出された流星体は、親天体の彗星とほぼ同じ軌道で運動をしつつ、ゆっくりと彗星から離れ、ダスト・トレイルとして広がっていきます。近年ダスト・トレイル理論が高度になり、流星体が親天体の彗星から、いつ、どのような速度や方向に放出されたか等の条件を仮定してモデル計算をすることで、流星群の出現状況の再現や出現の正確な予報ができるようになりました。

「ほうおう座流星群」の親天体であるBlanpain彗星は、1819年に発見された公転周期5.32年の彗星です。発見時には約6等星の明るさで彗星としての活動を見せていましたが、その後長い間行方不明でした。ところが2003年、地球に接近する約14等星の小惑星が発見され、軌道からBlanpain彗星であることが判明しました。この間、彗星としての活動はごく弱かったため、観測されなかったのです。1956年のほうおう座流星群の大出現は、1819年の発見時に放出されたダストが地球にぶつかったものであることもわかりました。

この天体が彗星として観測されなかった20世紀初頭に、わずかながらでもダストを放出していたならば、このダストが2014年12月に地球に遭遇して流星群として出現することがダスト・トレイル理論により予報されました(1, 2)。すなわち、この天体が20世紀初頭に彗星として活動していたかどうかは、2014年に流星群として観測されるかどうかで分かります。また、流星群の流星出現数から、彗星の活動度の大きさを推定することも可能です。すなわち、ダスト・トレイル理論と流星群観測から親天体である彗星の歴史を探ることができるわけです(3)。

研究内容

藤原氏らの研究グループは、流星群の輻射点(注1)位置や出現時刻などの予報から、観測条件が良好な米国ノースカロライナ州に遠征して、7台の高感度ビデオカメラ(注2)と2台のデジタルカメラで観測を行いました。観測は、現地時間の17時半過ぎから23時まで実施されました。9台のカメラで、総計138個の流星を観測し、その内29個が「ほうおう座流星群」に属すると判断しました。

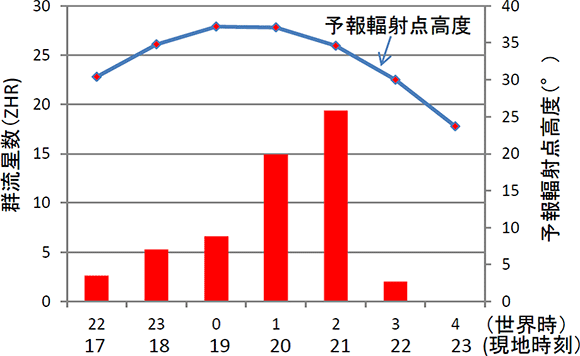

「ほうおう座流星群」の観測流星数の1時間ごとの変化からは、予報された流星群の出現ピークの19-20時台に極めて近い、20時台から21時台に流星出現のピークがあったことがわかりました。また、観測された流星群の輻射点の位置は、予報と合致し、その空間的広がりも約1度と非常に小さく観測されました。

これらの結果より、今回出現した「ほうおう座流星群」は、予報されていたとおり、20世紀初頭に親天体から放出されて形成されたダスト・トレイルによるものであることが明らかになりました。また、観測された流星数は、親天体の活動度を18世紀頃と同じと仮定した場合の10%以下でした。すなわち、2014年の観測結果より推測される親天体の20世紀初頭の活動状況は、流星物質は放出していたけれどもその量は大きく低下しており、18世紀中ごろから19世紀初頭の1/10にも満たないものであったと推定されます。

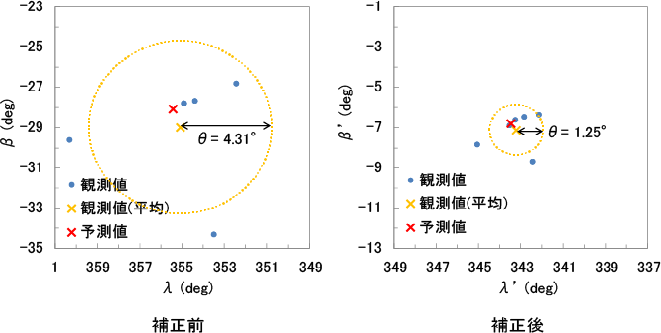

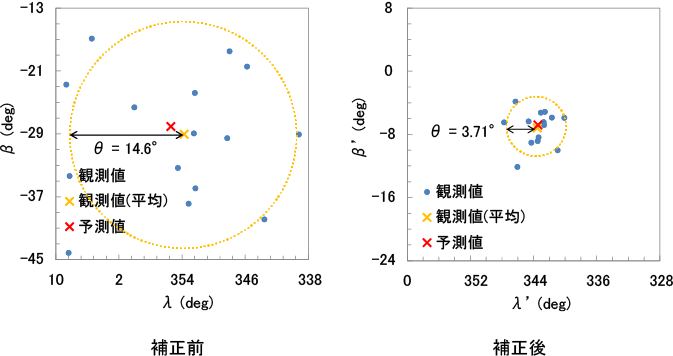

佐藤天文担当職員らのグループは、西アフリカ沖のスペイン領ラパルマ島に遠征しましたが、悪天候で充分な観測はできませんでした。しかし、現地での晴れ間からの眼視観測によって同様な結論を得るとともに、定常的に実施している米国NASAのビデオカメラによる流星観測網や、カナダの西オンタリオ大学のレーダー観測から得られた結果を解析しました。その結果、観測から得られた「ほうおう座流星群」の軌道がダスト・トレイルからの予報値に一致していることを明らかにしました。

2グループの研究の結果、1956年と2014年の流星群の活動度を比較から、親天体であるBlanpain彗星は、20世紀初頭には地球からは彗星として観測されなかったものの、弱いながらも彗星としての活動を行って流星群のもとになるダストを放出していたことが明らかになりました。この結果は、彗星、小惑星、流星体等の太陽系小天体の相互関係や進化を研究する上で重要な知見となります。なお、再観測に成功したことは2014年に観測成功の速報報道がありましたが、本研究では同観測データの解析成果について報告しています。

今後の展望

本研究は、彗星の活動度の変遷を、その彗星を親天体とする流星群の活動から推定するという手法を適用した最初の事例です。本手法は、彗星・小惑星・流星体の相互関係の解明のみならず、彗星の物理的な進化についてのさらなる理解にも役立つと期待されます。藤原氏は「今後この手法を、母天体が彗星としての活動をほとんど示さない流星群に活用し、太陽系小天体の変遷を明らかにしていきたい」と意気込みを語っています。

動画

動画1:「ほうおう座流星群」の流星動画。2014年12月1日23時14分~26時48分(世界時)の連続全天写真を動画化したもの。動画の0:20、0:46、0:57、1:18、1:38、1:42に現れるのがほうおう座流星群に属する流星。画面中央の明るい天体は月、上下方向に長く写る多数の光跡は航空機。アメリカ合衆国ノースカロライナ州Sandy Pointにて、Pentax K-3 + SIGMA 4.5mm F2.8 露出時間3秒、高速連写。(撮影:戸田博之)(クレジット:国立天文台)

国立天文台の公式YouTubeチャンネルより。

図

図1:観測場所と観測機材。白○はイメージ・インテンシファイアー付超高感度ビデオカメラ、黄色○は小型高感度CCDビデオカメラ。2014年12月1日、アメリカ合衆国ノースカロライナ州Sandy Point。(クレジット:総合研究大学院大学)

図2:「ほうおう座流星群」の流星(画面左下)。2014年12月1日現地時間21時15分39秒(世界時:2時15分39秒)に出現したもの。画面中央から右下の明るい天体は月。Pentax K-3 + SIGMA 4.5mm F2.8、露出時間3秒。 (撮影:戸田博之)(クレジット:国立天文台)

図3:「ほうおう座流星群」に属する流星の1時間当たりの観測流星数の時間変化。流星数は、輻射点の高度による補正がなされている。(クレジット:総合研究大学院大学)

図4:NASAの火球ネットワーク等で得られた「ほうおう座」流星群の輻射点分布。輻射点の位置は、黄経(λ)・黄緯(β)で示している。左図は、地球の公転運動による補正を行う前の輻射点の位置を示している。右図は、補正後の輻射点の分布を示している。観測と予報とはよく一致している。地球の公転運動による補正については文献4を参照。(クレジット:国立天文台)

図5:西オンタリオ大学のレーダー観測から得られた「ほうおう座」流星群の輻射点分布。輻射点の位置は、黄経(λ)・黄緯(β)で示している。左図は、地球の公転運動による補正を行う前の輻射点の位置を示している。右図は、補正後の輻射点の分布を示している。光学観測より分布範囲は少し広がっているが、観測と予報とはよく一致している。(クレジット:国立天文台)

注

注1: 輻射点:流星群に属している流星は、ほぼ同一軌道を運動しているため、地球にぶつかると天球上の1点から放射状に流れるように見えます。この点を輻射点といいます。流星群は、一般に輻射点のある星座名、あるいは輻射点の近くの恒星名で呼ばれます。

注2: この中の超高感度ハイビジョンビデオカメラの画像は、NHKコズミックフロント取材班が、番組「コズミックフロント」で使用するために撮影したものの提供を受けました。

発表論文

論文1

掲載誌:Publications of the Astronomical Society of Japan、69巻4号

タイトル:Optical observations of the Phoenicid meteor shower in 2014 and activity of comet 289P/Blanpain in the early 20th century

著者:

藤原康德(総合研究大学院大学)

中村卓司(総合研究大学院大学/国立極地研究所)

植原敏(日本流星研究会)

嵯峨山亨(日本流星研究会)

戸田博之(国立天文台岡山天体物理観測所)

NHKコズミックフロント取材班

掲載日:2017年8月25日冊子版出版

URL:https://doi.org/10.1093/pasj/psx035

論文2

掲載誌:Planetary and Space Science、143巻、pp.132-137

タイトル:Detection of the Phoenicids meteor shower in 2014

著者:

佐藤幹哉(かわさき宙と緑の科学館(現 日本流星研究会))

渡部潤一(総合研究大学院大学/国立天文台)

土屋智恵(国立天文台)

Althea V. Moorhead (NASA Meteoroid Environment Office, Marshall Space Flight Center)

Danielle E. Moser(Jacobs, ESSSA Group, Marshall Space Flight Center)

Peter G. Brown(Department of Physics and Astronomy, The University of Western Ontario)

William J. Cooke(NASA Meteoroid Environment Office, Marshall Space Flight Center)

掲載日:2017年9月1日冊子版出版

URL: https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.03.010

文献

1. Watanabe, J., Sato, M. & Kasuga, T., 2005, PASJ, 57, L45

2. Sato, M., & Watanabe, J., 2010, PASJ, 62, 509

3. Watanabe, J., & Sato, M., 2008, Earth, Moon, and Planets, 102, 111

4. Tsuchiya, C., Sato, M., Watanabe, J., Moorhead, A. V., Moser, D. E., Brown, P. G., & Cook, W. J., 2017, PSS, 143, 142