無人観測航空機、南極で初の高度10kmからの自動帰還に成功掲載日:2013年3月5日 第54次日本南極地域観測隊(隊長:渡邉研太郎)において、2013年1月30日夕方(現地時間)、小型無人観測航空機(Phoenix(フェニックス)3号機)を気球で懸吊することにより、地上から高度10kmまでのエアロゾル採取、上空からのハイビジョン動画撮影に世界で初めて成功しました。これにより、小型無人観測航空機の推力だけでは到達できなかった高高度まで気球を利用して上昇し、目的の高度で気球から分離、滑空飛行によって昭和基地沖の氷上に自動帰還するという新しいアイデアによる観測プラットフォームが構築されました。今回の高度は日本南極地域観測隊が過去に実施した有人航空機による観測最高高度(約8km)をも超えた記録となりました。この観測は南極観測の技術的課題の解決を目指した国立極地研究所の萌芽研究として、エアロゾル観測を推進する福岡大学と小型無人観測航空機の技術を持つ九州大学の共同チームを母体として実施されました。高高度の貴重なデータを短時間で安全に取得できるようになったほか、高価な観測機器の回収ができるようになりました。 概要 図1:上昇中の気球と 小型無人観測航空機 (撮影・小林史尚同行者) 本観測は「エアロゾルから見た南大洋・氷縁域の物質循環過程:無人航空機観測」(代表:林政彦、福岡大学)に基づいて、第54次南極地域観測隊観測計画として南極昭和基地(現地リーダー:東野伸一郎、九州大学)で行われました。本観測システムは、翼幅2.9m、重量9.6kgの小型無人観測航空機(Phoenix(フェニックス)3号機)に、エアロゾル(大気中の浮遊微粒子)数濃度観測装置、エアロゾルサンプル(標本)採取装置、ハイビジョンビデオカメラを搭載し、気球に懸吊して上昇させながら観測を行い、予定高度で自動的に気球から分離して滑空帰還する新しいタイプの無人観測プラットフォームです。 今回の観測では、2013年1月30日午後5時3分(現地時間)に上昇を開始しました(図1)。その後昭和基地の南方約20kmのラングホブデ上空までエアロゾルの濃度観測およびサンプル採取を行い、午後6時44分には高度10kmに到達、気球から分離後、午後7時38分には昭和基地沖200mの海氷上にパラシュートで着氷しました。 観測データは、地球温暖化・オゾンホールと関係が深い地球大気中の物質循環プロセスの解明に使われます。 1. 研究の背景大気中のどこにでも浮遊しているエアロゾルの濃度分布や形成物質を、さまざまな場所や高度で調べると、地球大気がどのように循環し、どのような物質が移動・反応していくのか知ることができます。地球温暖化やオゾンホールの仕組みや、今後の動向を解明するヒントともなります。このため、福岡大学や国立極地研究所をはじめさまざまな研究機関が世界的な規模で継続的に観測を行ってきました。エアロゾルを直接観測するためには、高価な有人航空機のチャーターや、係留気球による方法、自由気球を利用して行う方法(エアロゾルゾンデ)などが行われてきました。南極での継続的なエアロゾル観測は1997年よりエアロゾルゾンデで行われてきていますが、高額な機器を消耗せざるを得ないため、観測回数が限られてしまうという問題がありました。 無人観測航空機は費用対効果が高く、南極や火山などの危険地域の調査も可能なことから種々の観測に利用されはじめています。福岡大学でも、成層圏エアロゾルの自由気球による観測に加え、無人観測航空機による黄砂の観測(2000〜2004年)や南極のエアロゾル観測(2007年)などを行ってきました。九州大学では、いろいろなタイプの無人航空機の研究・開発と運用を行ってきており、南極での運用実績(2012年1月30日、国立極地研究所・九州大学共同プレスリリース)もありました。しかしながら、エアロゾル循環を理解する上で重要な、成層圏まで自力で上昇できる無人観測航空機の開発には費用も時間もかかります。そこで、福岡大学の持つ高度2kmの自由気球と無人観測航空機を組み合わせた先行的な観測(2008年)の経験を踏まえ、自由気球と無人航空機を組み合わせ、上昇には自由気球の浮力を使い、帰還・回収には動力滑空型の無人航空機を使うという、全く新しい成層圏高度のエアロゾル観測システムの開発を共同ではじめました。 この研究活動は南極観測の技術的課題の解決を目指した国立極地研究所の萌芽研究「エアロゾルから見た南大洋・氷縁域の物質循環過程:無人航空機観測」(代表:林政彦、福岡大学)としても採択され、シミュレーション計算と国内実験を積み重ねてきました。第54次日本南極地域観測隊に九州大学と福岡大学からそれぞれ1名が夏隊隊員および同行者として参加し、予備機を含めて合計5機の小型無人観測航空機を昭和基地に持ち込み、南極の圏界面(高度8〜9km)までのエアロゾル観測・サンプリングと自動帰還・回収実験を行いました。 2. 小型無人観測航空機と観測装置今回使用した小型無人観測航空機Phoenix3号機は、基本設計を九州大学で行い、企業の協力を得て開発した全FRP(繊維強化プラスチック)製の動力滑空機型無人観測航空機です(図2)。電動モータによる飛行も可能ですが、基本的には動力を使用せず、プロペラを折り畳んで滑空することによって帰還します。表1に主要諸元を示します。 小型無人観測航空機の心臓部である自動制御装置の設計とソフトウェア開発は九州大学で行い、企業の協力を得て開発しました。自動制御装置は、南極の夏季の対流圏下層の観測を目指して動作下限温度を-25℃として開発してきていましたが、今回目指した圏界面付近では気温は-60℃近くまで、また、気圧も地上の1/4近くまで下がります。このため、断熱材による保温を行うとともに、他の機器や、バッテリ、割れやすい電線の被覆、機体に使用している材料など、-60℃までの低温試験や、高度12kmに相当する低圧試験で動作・耐性を確認してきました。 エアロゾル濃度観測装置やサンプラ(標本採取装置)は、粒径0.0002〜0.01mmの粒子数濃度を計測し、サンプルを採取します。既存の機器ではサイズや重量が大きいため。基本設計を福岡大学が行い、企業の協力を得て小型・軽量なものを新たに開発しました(図3)。

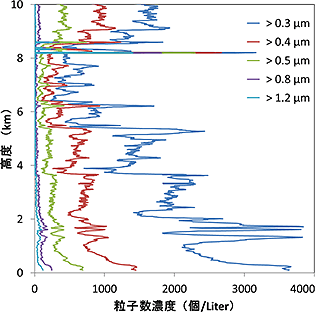

表1. Phoenix3号機 機体諸元 3. 観測結果 図4:観測された高度10kmまでの エアロゾル濃度分布 2012年12月20日に昭和基地入りして準備をすすめ、2013年1月初旬より、気球からの分離高度を5km(2回実施)、6km(1回)、8km(1回)と徐々に上げながら観測および帰還実験を実施してきました。初期にはトラブルもありましたが、高度8kmまでの観測・帰還実験に成功した時点で、過去に昭和基地で行われた有人航空機(ピラタス)による観測最高高度と並びました。1月30日、高度10kmまでの観測・帰還実験に成功し、約1か月の間に計5回のエアロゾル濃度観測およびサンプリングと、機上からのハイビジョン動画撮影に成功しました。 図4に、観測されたエアロゾル濃度の鉛直分布を示します。地表付近から高度とともに階段状に濃度が下がり、成層圏(高度8.5km以上)に入ると再び濃度が高くなっているのがわかります。一般的に、エアロゾルの発生源は地表付近にありますが、高度により昭和基地上空に流入する空気の起源が違うために、高度が上がるにつれ階段状に濃度が変化していると考えられます。また、成層圏では光化学反応により生成された硫酸エアロゾルが多いために急に濃度が上昇し、エアロゾル濃度の高い成層圏の空気と濃度の低い対流圏の空気が高度8.5〜9kmで混合して中間的なエアロゾル濃度となっていると推測されます。今後、このような濃度分布解析とサンプルの組成分析によって、南極域のエアロゾルの循環、流れをより詳細に解明していきます。 昭和基地でのエアロゾル観測回数は予算の制限もあり、年間3回〜4回に限られています。今回の一連のフライトでは、到達高度ではまだエアロゾルゾンデには及ばないものの、わずか1か月で年間の観測回数を超える観測を達成した意義は大変大きく、地球大気中の物質の循環に関する研究の進展に大きく貢献するものと期待されます。 過去に昭和基地で行われた有人航空機の観測最高高度を、非常に安価な気球とわずか翼幅3m弱の小型無人観測航空機で超えたことや、南極では世界初の高度10kmからの自動帰還に成功したことは、気球と無人観測航空機を組み合わせた全く新しい観測方式の発展性を実証したと言えます。研究グループとしても、より高高度の観測と容易な運用が可能なシステムの研究・開発に今後も取り組んでいきます。図5に、高度10kmで気球から分離直後のPhoenix3号機から撮影した映像を示します。また図6に昭和基地上空に帰還した同機を、図7に昭和基地沖約200mの海氷上にパラシュートで降下中の同機を示します。

4. 実施メンバー東野 伸一郎 第54次 日本南極地域観測隊 夏隊隊員(九州大学) 本件問い合わせ先研究成果について国立極地研究所 助教 平沢 尚彦 福岡大学 理学部 地球圏科学科 教授 林 政彦 九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門 准教授 東野 伸一郎 報道について国立極地研究所 広報係長 小濱 広美 福岡大学 広報課 重冨 洋二 九州大学 広報室 森 恭弘 |