[プレスリリース]ユーラシア大陸中緯度域で頻発している寒冬の要因分析

~北極海の海氷の減少により寒冬になる確率は2倍~

2014年10月27日

- 大気モデルを用いた大規模アンサンブルシミュレーション(注1)を実施し、北極海の海氷減少がユーラシア大陸中緯度域に寒冬をもたらし得ることを明らかにしました。

- 近年の急速な海氷の減少によって、ユーラシア大陸の中央部で寒冬になる確率が2倍以上高くなっていることが分かりました。

- 世界中の気候モデルによる将来予測シミュレーションを解析した結果を踏まえると、近年の寒冬の増加は温暖化の過程で一時的に生じる過渡現象だと示唆されます。

地球温暖化が進行中であるにも関わらず、ユーラシア大陸の中緯度域で寒冬になる頻度が近年増加しています。それと同時に北極海で海氷が急速に減少しており、観測データを使った統計解析から、北極のバレンツ海とカラ海(注2)で海氷が減少すると、ユーラシア大陸の中緯度域で気温が下がる傾向にあることが報告されています。このことは、海氷の減少が中緯度域に低温偏差をもたらしていることを示唆していますが、数値モデルを使ったシミュレーションによってその関係が十分に再現されておらず、寒冬傾向が温室効果気体の増加などに伴う北極海の海氷の減少によってもたらされたものか、あるいは単に気候システム内部で自然に生じる内部変動(注3)のあらわれなのかは明らかになっていませんでした。

東京大学大気海洋研究所の森正人特任助教、渡部雅浩准教授、木本昌秀教授、国立環境研究所の塩竈秀夫主任研究員、国立極地研究所の猪上淳准教授からなる研究グループは、IPCC第5次評価報告書(AR5)でも引用されている日本の気候モデルMIROC4h(注4)の大気に関するモデル部分を用いて、バレンツ・カラ海で海氷の量を変化させたシミュレーションを大量のアンサンブルメンバーで実施し、海氷の減少がユーラシア大陸の中緯度域に寒冬をもたらし得ることを明らかにしました。また、主成分分析(注5)によって、ユーラシア大陸の中緯度域で頻発している寒冬は、大気の内部変動と海氷の減少に対する応答との組み合わせによるものと推定され、近年の急速な海氷の減少によって、寒冬になる確率がユーラシア大陸の中央部(東経60~120度、北緯40~60度)で2倍以上高くなっていることが分かりました。温暖化の進行と共に今後さらに海氷の減少が続くとすると、それに伴い寒冬の頻度も増加するというシナリオも描けます。しかし、今回の結果とIPCC AR5が引用している全球気候モデルによる将来予測シミュレーションの結果を踏まえると、近年の寒冬の頻度の増加は、温暖化の過程で一時的に起きる過渡現象だと示唆されます。

上記の結果は、人為起源の気候変化に伴う将来の地表気温上昇の推定をより確かなものにする上で、また、今後の気候変化予測やそれを反映する政策決定などにおいて、非常に重要な示唆を与えるものです。

これらの成果は、2014年10月26日付でNature Geoscience(ネイチャー・ジオサイエンス)誌に掲載されます。

背景

地球温暖化が進行中であるにも関わらず、ユーラシア大陸の中緯度域で寒冬になる頻度が近年増加しており、ユーラシア大陸の中央部(東経60~120度、北緯40~60度、図1bの黒枠)における2004年以降の10年間の冬(12〜2月)の平均地表気温は、1994〜2003年の平均に比べ約1.5℃低下しています。それと同時に、北極海で海氷が急速に減少しており、観測データを使った統計解析から、北極のバレンツ海とカラ海で海氷が減少すると、ユーラシア大陸の中緯度域で気温が下がる傾向にあることが報告されています。このことは、海氷の減少が中緯度域に低温偏差をもたらしている(強制している)ことを示唆していますが、後述するように、数値モデルを使ったシミュレーションによってその関係が十分に再現されていないことなどから、寒冬傾向になる原因は未だに明らかになっていませんでした。

ユーラシア大陸中緯度域の近年の寒冬傾向の要因を解明することは、今後の気候変化予測およびそれを反映する政策決定などにおいて非常に重要です。特に、寒冬傾向が温室効果気体の増加などに伴う北極海の海氷の減少によって強制されたものか、あるいは単に気候システム内部で自然に生じる内部変動のあらわれなのか、という点は世界的に議論されています。なぜなら、数値モデルを使ったシミュレーションによって、海氷の減少が寒冬を強制しているというはっきりした結果が未だに得られていないからです。この原因として、非常に活発な冬の大気の内部変動(ノイズ)が、海氷の減少に対する大気応答(シグナル)の検出を難しくしている可能性が指摘されています。そこで、共同研究グループは、海氷の変動に対する大気応答を検出可能にするために、大量のメンバー数でアンサンブル実験を行い、近年の海氷の減少がユーラシア大陸中緯度域の地表気温に与える影響を調べました。また、その後さらに主成分分析の手法を用いることで、寒冬傾向が大気の内部変動によるものなのか、海氷の変動に対する大気応答によるものなのかを区別することを試みました。

研究方法の概要

先ず、1979〜2012年の34年間の観測データから、9月にバレンツ・カラ海で海氷が多かった年(多氷年と呼びます)と少なかった年(少氷年と呼びます)を10年ずつ選び、それぞれで平均した海氷の状態を9月から3月まで月毎に作成しました。次に、MIROC4h大気モデルにそれらを与えて、バレンツ・カラ海で海氷が多い場合(多氷実験と呼びます)と少ない場合(少氷実験と呼びます)のアンサンブルシュミレーションを、それぞれ100メンバー、9月から3月まで異なる初期値から計算しました。この時、モデルに与える温室効果気体の濃度などの外部強制と海面水温(1979〜2000年平均値)は両実験で同じ値を用いたため、少氷実験と多氷実験の比較から、海氷の変化のみが大気に与える影響を特定することができます。また、モデルに与えた海氷の状態は観測データを基にしているので、モデルによって計算された大気の状態を観測データと比較することが可能です。

結果

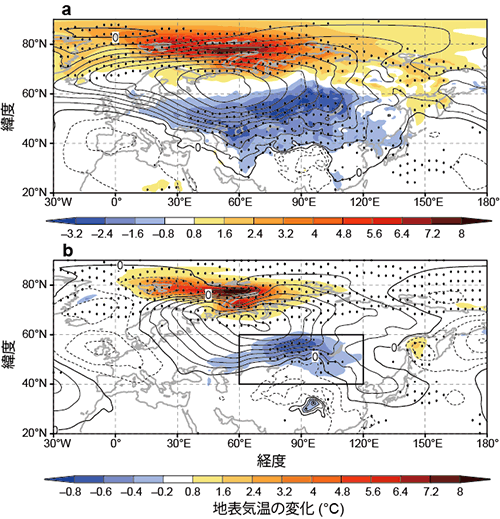

バレンツ・カラ海で海氷が減少した時の、冬の大気の変化の特徴を観測データから調べると(少氷年マイナス多氷年)、海氷が少ない年には北極域で気温が上昇するのに対し、ユーラシア大陸の中緯度域では逆に気温が低下する傾向が見られます(図1a色)。海氷の条件だけを変えた大気モデルによるアンサンブルシミュレーション(少氷実験マイナス多氷実験)は、これらの特徴を定性的によく再現しており(図1b)、海氷の減少がユーラシア大陸の中緯度域に低温偏差(平年からのずれ)を強制していることが確認されました。

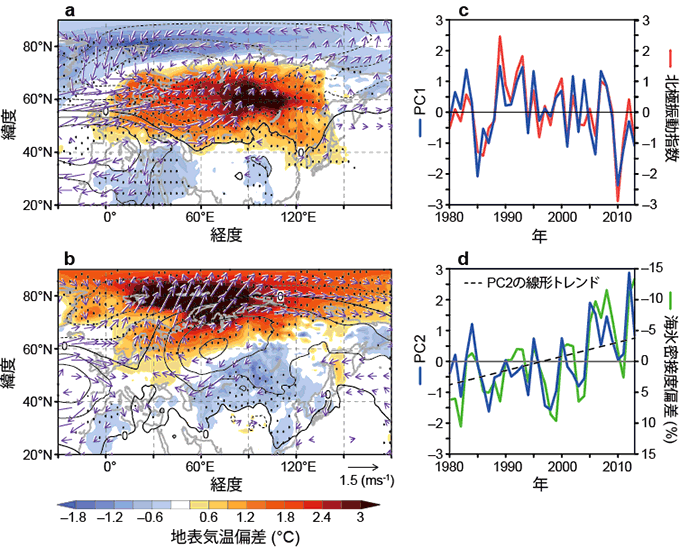

次に、低温偏差の原因が大気の内部変動によるものなのか、海氷の変動に対する大気応答によるものなのかを区別するために、観測された冬の地表気温偏差に対して主成分分析の手法を適用し、ユーラシア大陸上で現れやすい2つの変動パターンを特定しました。最も現れやすい変動パターンは、ユーラシア大陸全体で気温が上下するパターンで(図2a色)、これは北極振動(注6)と呼ばれる中高緯度大気の内部変動に伴う地表気温の変動を表しています(図2c)。一方、2番目に現れやすい変動パターンは、北極域で気温が上がる時にはユーラシア大陸の中緯度域から東アジアで気温が下がるパターンで(図2b色)、その強さ(図2d青線)がバレンツ・カラ海の海氷密接度偏差(図2d緑線)と連動しながら(相関係数は−0.81)年々強くなっていることが分かります。従って、このパターンが、バレンツ・カラ海の海氷の減少に対する大気応答(シグナル)を表していると解釈され、北極振動とは独立な個別の現象であることが初めて明らかになりました(この研究では、以降、 “Warm Arctic and Cold Eurasia”:WACEと呼びます)。また、北極振動とWACEはモデルのアンサンブルシミュレーションにおいても主要な変動で、少氷(多氷)実験では正(負)のWACEの出現頻度が大きく増えることが分かりました(図2bに示されているのが正位相のWACEパターンで、これとは逆に、北極域で気温が下がりユーラシアの中緯度域で気温が上がるパターンが負位相のWACEパターンです)。一方、北極振動の出現頻度は、少氷実験と多氷実験とでWACEほど大きく変化しないことから、海氷の状態とはほぼ無関係に発生したりしなかったりする、大気の内部変動(ノイズ)と解釈されます。

図2aから明らかなように、負位相の北極振動(図2aで気温や気圧の正負を逆にしたパターン)もユーラシア大陸の中緯度域に低温偏差をもたらすことができます。図2c、2dに示された北極振動ならびにWACEの強さの年々変動から、ユーラシア大陸の中央部で観測された寒冬のほぼ全ては、北極振動が負位相かつ/あるいはWACEが正位相の場合に発生していることが分かりました。つまり、ユーラシア大陸中央部の近年の寒冬は、大気の内部変動と、海氷の減少による大気応答の組み合わせで説明されます。しかしながら、WACEは年々強くなっているのに対し、北極振動には明瞭な長期の変化傾向が見られないことから、近年の寒冬の増加には海氷の減少による影響が大きいことが示唆されます。実際に、モデルのアンサンブルシミュレーションでは、前述のように海氷の多寡に応じてWACEの出現頻度が大きく変わっており、図1aに示した程度の寒冬が起こる確率が、多氷実験の6.2%に対して少氷実験では14.4%と、2倍以上高くなることが分かりました。

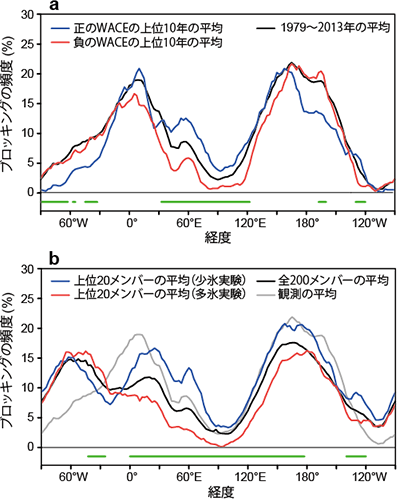

正のWACEパターン(図2b)は、東経60度、北緯60度付近を中心とする高気圧性(時計回りの流れ)の地表気圧偏差を伴っています。この偏差は北極域から中緯度域へ極の冷たい空気を運んでおり、これがユーラシア大陸の中央部や東アジアで気温が下がる理由です(北極の空気は平年より暖まっていますが、それでも中緯度の空気に比べると十分冷たいことに注意して下さい)。また、この高気圧性の流れは、上空で偏西風が蛇行していることを反映しています。観測データからブロッキング(注7)の出現頻度を調べると、WACEパターンが正位相の時ほど、この領域でブロッキングの出現頻度が増えていることが分かりました(図3a)。この特徴は、モデルでもよく再現されます(図3b)。このことは、バレンツ・カラ海の海氷の減少に伴い、上空で偏西風が蛇行しやすくなっていることを示唆しますが、まだ詳しいメカニズムは分かっていません。

もし北極海の海氷の減少が地球温暖化の影響を強く反映しており、温暖化の進行と共に今後さらに海氷が減り続けるとすると、上記のメカニズムから、寒冬の頻度が今後さらに増加するというシナリオも描けます。しかしながら、そのシナリオを支持する証拠は現在のところ得られていません。IPCC AR5で引用されているCMIP(注8)の22の気候モデルによる将来の気候シミュレーションによると、海氷は今後ますます減少するものの、ユーラシアの中緯度域で寒い冬の頻度は減少していくと予測されています。海氷の減少による寒冷化の効果を、温暖化で温まる効果がいずれ打ち消してしまうためです。したがって、最近の寒冬の増加は、地球温暖化が進行する過程で一時的に起きる過渡現象だと考えられます。しかし、気候モデルの予測にはさまざまな不確実性があり、より確かな結論を得るためには今後さらなる研究が必要です。

研究の意義

本研究の意義の第一は、数値モデルによるシミュレーションを用いて、バレンツ・カラ海の海氷の減少が、ユーラシア大陸の中緯度域で寒冬を強制し得ることを示した点にあります。このことは、観測データの解析から得られていた示唆を裏付けることを意味し、海氷減少の中緯度気候への影響がより確実なものとして確かめられました。第二は、観測された寒冬に対する大気の内部変動の寄与と、海氷の減少に対する大気応答の寄与とを区別することに初めて成功した点です。このことにより、海氷の減少による中緯度域への影響が近年増していることも初めて明らかになりました。これらの知見は、近年の気候変化のメカニズム理解に貢献するだけでなく、季節予報や将来の気候予測の精度を高める上でも重要です。

今後の展望

CMIPの気候モデルによる将来の気候シミュレーションより、将来、寒冬の頻度は減少することが予測されていますが、現在の寒冬傾向がいつ頃まで続くのかは分かっていません。海氷の減少による大気への影響を検出するのに十分な数のアンサンブル数で将来の気候をシミュレーションすれば、この疑問に答えられる可能性があり、今後の研究成果が期待されます。

*本研究は、文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」の一環として行われました。

注

注1: アンサンブルシミュレーション

同一の条件で、ただし異なる初期値から始めたシミュレーションの集合をアンサンブルと呼び、その中の個々の計算をメンバーと呼びます。アンサンブルシミュレーションは、統計的により確かな結論を得るためにしばしば行われます。

注2: バレンツ海とカラ海

バレンツ海とカラ海の位置を、以下の地図中に示します。

注3: 大気の内部変動

この研究では、人間活動とは無関係に生じる大気の自然の変動のうち、大気の外部要因(太陽活動や火山噴火、海面水温や海氷の状態など)によらない現象を内部変動と呼びます。偏西風の蛇行や北極振動(注6)、台風などの気象擾乱などがこれにあたります。

注4: MIROC4h

東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所、海洋研究開発機構で共同開発している高解像度の全球気候モデルの名称。本研究では、MIROC4hの大気に関する部分(大気大循環モデル)を用いており、海面水温と海氷の観測データはモデルに入力されます。

注5: 主成分分析

多変量解析の手法のひとつで、気象学では経験的直交関数展開とも呼ばれます。多次元の時空間データから、最も分散が大きくなるような(最も現れやすい)変動を、分散の大きな順に複数抽出することができます。変動の空間パターンと、パターンの振幅の時間変動を表す時係数が得られ、各変動はお互いに直交する性質を持ちます。

注6: 北極変動(Arctic Oscillation; AO)

北半球環状モードとも呼ばれます。北極域とそれを取り囲む中緯度域で気圧がシーソーのように変動する現象。北極振動が正(負)の位相の時は、北極で気圧が平年よりも低く(高く)なり、逆に中緯度域では気圧が高く(低く)なります。これに伴い、偏西風が平年よりも強く(弱く)なることから、極の冷たい空気が中緯度域へ流れ込みにくく(流れ込みやすく)なり、中緯度域で気温が平年よりも高く(低く)なります。

注7: ブロッキング

偏西風の蛇行や分流がその場所で一週間程度、またはそれ以上持続する現象。日々の高低気圧の流れが阻害(ブロック)されやすくなることに語源がある。ブロッキング現象が発生すると、同じような天候が長期間持続するため、その周辺や下流(東側)で異常気象になることが多い。

注8: CMIP(Coupled Model Intercomparison Project)

結合モデル相互比較プロジェクトの略語。世界気候研究計画(World Climate Research Programme, WCRP)のもとで行われている、共通の外部強制(温室効果気体や太陽活動など)を与えて計算される全球気候モデルの比較プログラムで、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 気候変動に関する政府間パネル)の評価報告書が引用する気候変化シミュレーションの結果は、CMIPのデータをもとにしています。第3次CMIP(CMIP3)はIPCC第4次評価報告書に、第5次CMIP(CMIP5)の結果は第5次評価報告書で引用されています。本研究では、22のCMIP5モデルの結果を併用しました。

発表論文

雑誌名:Nature Geoscience

論文タイトル:Robust Arctic sea-ice influence on the frequent Eurasian cold winters in the past decades

著者:Mori, M*., M. Watanabe, H. Shiogama, J. Inoue, and M. Kimoto

DOI番号:10.1038/ngeo2277

図1:バレンツ・カラ海の海氷の減少に伴う、冬の地表気温(色)と地表気圧(等値線)の変化。(a)観測値および、(b)モデルによるアンサンブルシミュレーションの結果。観測値は少氷年と多氷年の差を、モデルは少氷実験と多氷実験の差を示しています。等値線の間隔は、(a)は0.8 hPa(ヘクトパスカル)(b)は0.2 hPaで、点線は負値を表します。点描は95%水準で統計的に有意な領域を、(b)の図中の四角で囲んだ領域は、本文中で「ユーラシア大陸中央部」と参照される領域を示しています。モデルは、観測される地表気温や気圧の変化の空間分布をよく再現しています。モデルで再現されたユーラシア大陸中央部の低温偏差は、観測に比べると小さい値を示していますが、これはモデルが観測を過小評価しているわけではなく、モデルでは除去される内部変動(その多くは北極振動)の影響が観測にはかなり含まれているためです。

図2:観測された冬の地表気温偏差の主成分分析より得られた、空間パターンと時係数。(a)第1主成分ならびに、(b)第2主成分の地表気温偏差(色)と、それに伴う地表気圧(等値線:1hPa間隔)ならびに地表風(矢印)偏差の空間パターンを示す。点描は95%水準で統計的に有意な領域を表しています。青線は(c)第1主成分の時係数(PC1)ならびに、(d)第2主成分の時係数(PC2)を表します。赤線は全球の地表気圧偏差から求めた北極振動指数を、緑線はバレンツ・カラ海で平均した海氷偏差の年々変動を表します(軸が逆転していることに注意して下さい)。(c)より、第1主成分は、北極振動に伴う変動を表していることがわかります(青線と赤線の相関係数は0.85)。また(d)より、第2主成分は、バレンツ・カラ海の海氷の変動に伴う大気変動(WACE)を表していることがわかります(青線と緑線の相関係数は−0.81)。北極振動には統計的に有意な長期の変化傾向は見られませんが、WACEには有意な長期の変化傾向(10年あたり0.45の増加)が見られます。

図3:(a)観測データから得られた冬のブロッキングの頻度。黒線は1979〜2013年の平均を、青線は正のWACEの強かった上位10年の平均を、赤線は負のWACEの強かった上位10年の平均を示しています。(b)モデルシミュレーションから得られた冬のブロッキングの頻度。黒線は全200メンバーの平均を、青線は少氷実験で正のWACEの強かった上位20メンバーの平均を、赤線は多氷実験で負のWACEが強かった上位20メンバーの平均を示しています。緑線は、赤線と青線の差が95%水準で統計的に有意な経度を表します。観測では、東経60度付近でWACEの位相に応じてブロッキングの出現頻度が有意に異なっており、WACEが正位相の時ほど、よりブロッキングが発生していることがわかります。この様子は、モデルシミュレーションでもよく再現されています。

お問い合わせ先

国立極地研究所 広報室

TEL:042-512-0655 FAX:042-528-3105