[プレスリリース]観測コストを考慮した北極海上の最適観測頻度を実証

−北極海航路の気象・海氷予測の高精度化に貢献−

2015年11月20日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立極地研究所(所長:白石和行)の猪上 淳 准教授らの国際研究チームは、北極海上の気象予測の精度を効率的に向上させるには、北極域の高層気象観測を1日4回の頻度とすることが最適であることを、北極海航路上での強風事例の解析から明らかにしました。さらに、気象予測の精度が向上することで、海氷予測も改善しました。これは、北極海周辺の高層気象観測網の強化が北極海航路上の船舶の安全航行に有益であることも意味します。

一般に北極海上は気象観測データが乏しいため、数値モデルでの気象現象の再現・予測は、他の領域に比べて不確定性が大きいことが指摘されています(文献1、2)。ただ、環境の厳しい北極域で観測点を増やすことは容易ではなく、観測回数や観測場所など、観測コストと効果のバランスを検証したうえで、国際協力のもと観測網の構築を行う必要があります。そこで猪上准教授らは、2013年9月に海洋研究開発機構(JAMSTEC)の海洋地球研究船「みらい」による北極海上の高層気象観測を定点で実施するとともに、ドイツとカナダが北極域に有する観測点でも追加の高層気象観測を行い、これらの特別観測データを組み込むと予報が向上するかを検証しました。

観測期間中の2013年9月20日前後に北極海航路上のロシア沿岸域で、高気圧の縁辺部による強風が数日間継続し、航路の一部が海氷で閉ざされました。この高気圧について、上記観測データを計算に反映させると、より精度よく高気圧の強さや移動経路を予報できることが分かりました。また、観測頻度の増加の効果は、1日4回の観測で頭打ちとなり、8回では精度向上の効果が少ないことが分かりました。

さらに、特別観測を取り込んで予測した表層風(地上付近の風)の予報を基にすると、海氷分布をより精度よく予測できることも示されました。このように、従来のデータ空白域での特別観測は気象予測だけではなく海氷分布予測にまで影響が及ぶことから、適切な時期に適切な回数の観測を実施することが効果的であることが明らかとなりました。

これらの成果は、2015年11月20日午後7時(現地時間午前10時)に、英国の科学雑誌Nature姉妹紙の「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されます。

研究の背景

北極海の海氷後退期に活用されるようになってきた北極海航路は、ヨーロッパとアジアを結ぶ新しい海上ルートとして商船の往来が増え始め、注目されています。しかし、氷海域を航行する船舶にとって海氷の存在は障害であることには変わりありません。北極海に発生する強風は、船舶の脅威となる高波をもたらすばかりか、海氷を吹き流すことで航路をふさぐこともあるため、数日から1週間程度の正確な気象予測は航海計画を作成するのに必要不可欠です。ところが、北極海上の天気予報は、その計算に使用するべき気象観測データが著しく限られており、中・低緯度の天気予報と比べて不確定性が大きいのが問題点です。どこでどれだけの観測を行えば、効果的な予報精度を担保できるのかについては、これまで定量的には調べられてきませんでした。

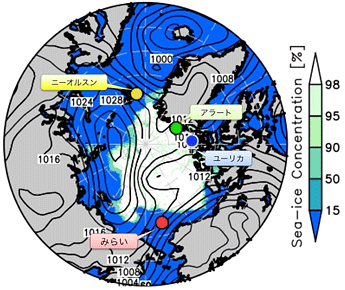

そこで、本研究チームはこれまでの北極海での気象観測および得られた観測データを数値シミュレーションに融合させる手法(データ同化手法)の研究実績(文献1、2、3)を元に、ニーオルスンにあるドイツの観測点と、ユーリカおよびアラートにあるカナダの観測点(図1に地図)の協力を得て、「みらい」の北極航海(図1、図2)に合わせた約2週間の高層気象観測網の強化観測を実施し、それによる予測精度向上の検証を行うことにしました。

研究の内容

高層気象観測は通常、ラジオゾンデ(注1)という装置を気球にくくりつけて上空に放ち、上昇中に気温、風速等の鉛直分布を取得する手法で、世界の約800か所で定時に行われています(日本時間で9時、21時)。本研究ではこのような観測を「みらい」船上(北緯72.75度、西経168.25度)では1日8回、ニーオルスンでは1日6回(通常1回)、ユーリカとアラートでは1日4回(通常2回)行いました。これらの特別観測データは、通常の観測データと同様に全球気象通信システム(GTS)経由で通報され天気予報に利用されました。つまり、この研究プロジェクトでは、特別観測のデータを天気予報にリアルタイムに反映させ有効活用した上で、あとから特別観測データを取り除いた予報実験を行い、特別観測データの有無による影響評価を行いました。

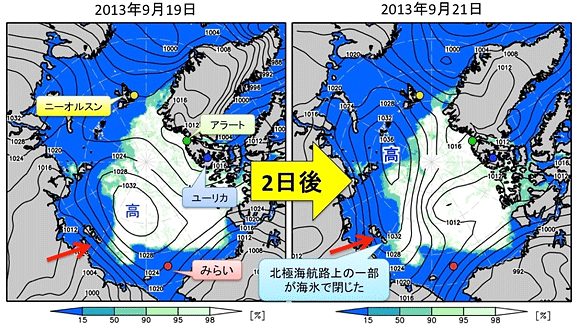

対象とした事例は2013年9月20日前後にロシア沿岸域で停滞した高気圧で、みらい船上ではこの前後3日間の平均で11m/s以上の強風が観測されました。衛星観測により、海氷が風で吹き流され、数日間のうちに北極海航路の一部が海氷で閉ざされた様子が確認されています(図3)。海氷分布の予測には、この強風をもたらす高気圧の強さや位置がうまく再現される必要がありました。

まず、今回の事例に関して、特別気象観測データの有無が気象予測に影響するかどうかの評価を行いました。はじめに、大気予測としてJAMSTECで開発されたデータ同化システム(注2)と大気大循環モデル(注3)を用い、特別観測データを取り込んだ場合と取り除いた場合のそれぞれの再現実験を行い、予測に必要な初期場(予測計算に必要な、大気の気温、風などの3次元分布の初期値)を2種類用意しました。次に、得られた2種類の初期場を用いて、9月15日12時からの10日予報を行い、特別観測の有無がロシア沿岸域の強風の予測に及ぼす影響を調べました。

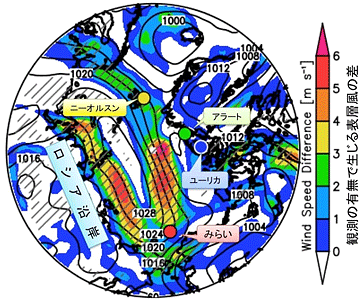

その結果、特別観測データがなかった場合、高気圧縁辺部の強風域での風速が4m/s以上も過小評価されることが分かりました(図4)。この高気圧の移動速度は遅いため、強風域での風速差は数日間に及びます。風による海氷の吹流しの効果によって海氷分布の予測にも大きな差が生じることが予想されました。

そこで、これらのデータで海氷海洋結合モデル(注4)を駆動した場合に、海氷分布予測がどの程度異なるかを調べました。9月15日12時を初期時刻として、北極海航路上の6日後の海氷分布を予測すると、特別観測データを用いた場合の海氷縁の予測位置は、用いない場合に比べて25-50km程度、実際の海氷縁の位置に近くなりました。したがって、海氷の予測には正確な表層風の予測データが必要であり、そのためには高精度な初期場を作成するための適切な観測データが必要不可欠であることが分かります。

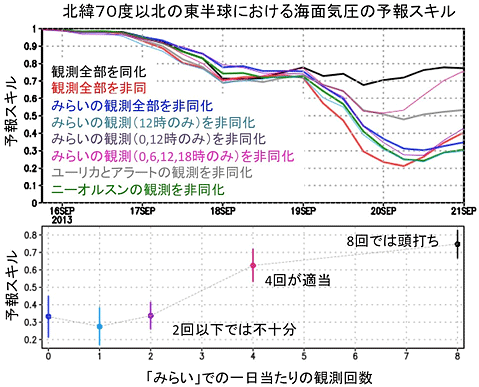

この高気圧の予測精度は観測点の多寡によっても変動します。例えば、全ての観測データを取り込んだ場合は、5日以上の予報期間でも高精度に予測することができますが(図5上:黒線)、全てのデータを取り除いた場合(赤線)、みらいのデータのみを取り除いた場合(青線)などは、4日目以後は精度が急激に悪化します。また、みらいの観測頻度を1日8回、4回、2回、1回、0回と変えて検証すると、観測頻度は多いほど予測精度は向上しますが、観測頻度が1日4回の場合と8回の場合を比較すると、その差はわずかでした。すなわち、観測コストと効果を考慮すると4回が適当な観測頻度であるということが示されました(図5下)。

今後の展望

近年、極域の気象予測精度の向上が社会的に求められています。これは北極航路などのローカルな人間活動に必要なだけではなく、海氷変動などがもたらす中緯度帯の異常気象など、グローバルにその影響が伝播するためです。

世界気象機関(WMO)は2013年、数時間から季節スケールの気象予測の向上のため、10年計画の極域予測プロジェクト(PPP: Polar Prediction Project)を開始しました。また、各国・各研究機関に対しては、その核となる極域予測年(YOPP: Year of Polar Prediction;2017年-2019年)に集中観測・モデリングの実施が要請されています。しかし、厳しい環境の北極域では観測コストがかさむため、観測点・観測頻度を増強することは容易ではありません。したがって、観測コストと効果のバランスが最適化された観測網の構築が望まれます。

今回の成果は、これらの国際研究動向のさきがけとなるものであり、国際研究コミュニティーに一石を投じるものです。今後、当該分野において主導力を発揮することは、国際社会に日本の北極研究の存在感を示すことにつながります。

研究サポート

本研究は、科学研究費補助金 基盤研究A(24241009)、GRENE北極気候変動研究事業、北極域研究推進プロジェクト(ArCS)の助成を受けたものです。

注

注1 ラジオゾンデ観測

注1 ラジオゾンデ観測

センサーをバルーンに取り付け、気温や風などの気象要素の鉛直分布を観測する。対流圏上層(高度約10km)を超えて成層圏まで観測が可能。世界中で1日2回(場所によっては1回)の頻度で実施され、そのデータはGTS(Global Telecommunication System)を介してリアルタイムに通報され、各国の気象予報センターが利用できる形式となっている。みらい船上では自動放球装置での観測が可能である。

注2 データ同化

数値シミュレーションモデルに観測データを融合させる手法のこと。大気モデル等で数値シミュレーションを行う際に、初期値として実際の観測データをデータ同化により取り入れることでより精度の高い大気状態の再現性(初期値)が得られ、より精度の高い予測が可能になる。JAMSTECは独自のアンサンブルデータ同化システムと予報モデルの両方を有しており、大気大循環モデルAFES(Atmospheric general circulation model for Earth Simulator)と同化コードLETKF(局所変換アンサンブルカルマンフィルター: Local Ensemble Transform Kalman Filter)をJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」上で実行し、全球大気再解析データセット「ALERA2」を構築している。

http://www.jamstec.go.jp/esc/research/oreda/products/alera2.html

注3 大気大循環モデル

流体力学や熱力学の方程式を基に、大気の温度・湿度や流れの変化を計算するためのプログラム。大気大循環モデルを用いて数日から経年スケールの大気現象をシミュレートし、メカニズムや予測可能性を調査する。

注4 海氷海洋結合モデル

大気大循環モデルと同様に、流体力学・熱力学の方程式や経験式に基づいて、海洋の流れ・温度・塩分や海氷の流れ・密接度・厚さの力学・熱力学的変化を計算するためのプログラム。本研究では、海氷海洋結合モデルに大気の観測データを同化した場合と同化しない場合の大気の予測値を与え、数日スケールの海氷分布をシミュレートする。

文献

文献1: 海洋研究開発機構プレスリリース「北極海の海氷激減で温暖化監視の精度が低下 〜氷上気象ブイ観測網の縮小による影響〜」(2009年4月2日)

文献2: 国立極地研究所プレスリリース「北極海上の高層観測で中高緯度の大気循環の再現性が向上 ─観測データ空白域での海洋地球研究船「みらい」によるデータの役割─」(2013年3月6日)

文献3: 海洋研究開発機構プレスリリース「北極域の観測で猛烈な北極低気圧を予測 ─北極海航路上の安全航行に向けた予報精度の向上─」(2015年4月27日)

発表論文

掲載誌: Scientific Reports

タイトル: Additional Arctic observations improve weather and sea-ice forecasts for the Northern Sea Route

著者:

猪上 淳(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授/海洋研究開発機構 北極環境変動総合研究センター 招聘主任研究員/総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授

山崎 哲(海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 研究員)

小野 純(海洋研究開発機構 気候変動リスク情報創成プロジェクトチーム 研究員/北極環境変動総合研究センター 研究員(兼務)

Klaus Dethloff, Marion Maturilli, Roland Neuber(Alfred Wegener Institute, ドイツ)

Patti Edwards(Environmental Canada, カナダ)

山口 一(東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授)

オンライン版公開日時(報道解禁時間も同時刻):

2015年11月20日 午前10時00分(英国時間)

(日本時間では11月20日午後7時00分)

図

図1:日本が中心となって実現した北極海上の特別高層気象観測網(2013年9月11-24日)。海洋地球研究船「みらい」では2週間の定点観測を実施。陸上(ニーオルスン(北緯78.9度、東経11.9度)、アラート(北緯82.5度、西経62.4度)、ユーリカ(北緯80.0度、西経85.9度))では通常の2倍から6倍の頻度でラジオゾンデ観測を実施。等値線と陰影はそれぞれ2013年9月21日の海面気圧(hPa)と海氷密接度(%)。

図2:2013年9月の「みらい」北極航海。定点(北緯72.75度、西経168.25度)に向かってチャクチ海を南下中。

図3:9月19日(左図)と21日(右図)の海氷密接度(%)と気圧配置(hPa)。

図4:9月21日における観測を考慮した予報と考慮しない予報の表層風の予測差(陰影:m/s; 観測あり─観測なし)。等値線は、観測ありの気圧配置(等値線:hPa)。図3右図の気圧配置を予報できている。

図5:(上図)各予報実験におけるロシア沿岸の高気圧の予報スキルの時間発展(値が高い方が予報精度が良い)。観測データを取り除く(非同化)と予報スキルが低下する。(下図)「みらい」のラジオゾンデ観測データの一日当たりの観測回数と予報スキルの関係。4回以上で飛躍的に予報スキルが向上。

お問い合わせ先

国立極地研究所 広報室

TEL:042-512-0655

お問い合わせフォーム