北極の気象観測で日本の寒波予測の精度が向上

2016年12月21日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人海洋研究開発機構

近年、東アジア・北米・欧州などでは厳冬に伴う豪雪などの気象災害が頻発しています。これらの被害を軽減するため、北極圏から流れ込む寒波を出来るだけ早く予測することが求められています。ところが、北極海では天気予報に使われる気象観測データが他の地域と比べて極端に少なく、これが天気予報の精度を向上させる際の障害のひとつでした。

国立極地研究所(所長:白石和行)の佐藤和敏特任研究員、猪上淳准教授、海洋研究開発機構(理事長:平朝彦)の山崎哲研究員を中心とする国際研究グループは、2015年2月の日本と北米東岸をそれぞれ襲った寒波の事例について調べました。その結果、北極海周辺の高層気象観測の頻度を増やし、冬季北極海域での研究船を用いた特別高層気象観測を行うと、予測の精度が向上することがわかりました。これは、観測を増やすことで、冬季に北極海の上空で発達する寒気の中心部分(極渦)を、より正確に把握できるようになり、天気予報の計算に用いられる初期場(初期の大気状態)が大きく改善されるためです。

本成果は、北極の気象観測が天気予報の精度を向上させ、人口の集中する中緯度域での減災に役立つ可能性を示しています。今後も、日本が積極的に北極の気象観測に貢献することが期待されます。

これらの成果は、米国地球物理学連合発行の学術誌「Journal of Geophysical Research: Oceans」に掲載されます。

研究の背景

2005年12月から2006年1月にかけて日本海側の地域を中心に発生した「平成18年豪雪」では、記録的な寒冬のなか、豪雪に伴う雪氷災害がもたらされました。その後、これほどの寒さではありませんが、日本や北米大陸では、間欠的に寒波に見舞われることが度重なっています。例えば、2014/2015年の冬は、日本は暖冬傾向で推移していましたが、2月には一時的に冬型の気圧配置が強まり、北陸を中心に大雪に見舞われ、東京でも氷点下2.4℃を記録しました。この年は北米でも全体的には暖冬であったと記録されていますが、2月に東岸域に氷点下15℃の記録的な大寒波が到来し、交通網や経済界にも影響が及びました。

このような、日本を含むユーラシアや北米大陸の極端な寒波に、北極圏の海氷面積の変動などが関係していることはこれまで多くの研究によって指摘されており、日本の研究者も大きな貢献をしています(文献1など)。また、寒波に伴う豪雪などの極端な気象現象に備え、減災につなげるためには、事象が発生する一週間程度前からできるだけ精度の高い予測を行うことが重要となります。

北極からの寒気は、現在行われている天気予報でもある程度の傾向を予測しています。そして、寒波の強さをより定量的に見積もるには、予報の計算に用いる初期の大気状態(初期値)をより正確に把握する必要があります。そのためには、なるべく多くの地点で大気観測データを得たほうが効果的ですが、特に北極海上では観測点を増やすことは容易ではないため、観測点・観測頻度を増やした場合にどの程度予報が改善するかを見極める必要があります。

研究の内容

本研究グループは、北極圏での高層気象観測が通常よりも多く実施された、2015年冬の観測データに着目し、北極圏での観測データが中緯度の寒波の予測に与える影響を調べることにしました。

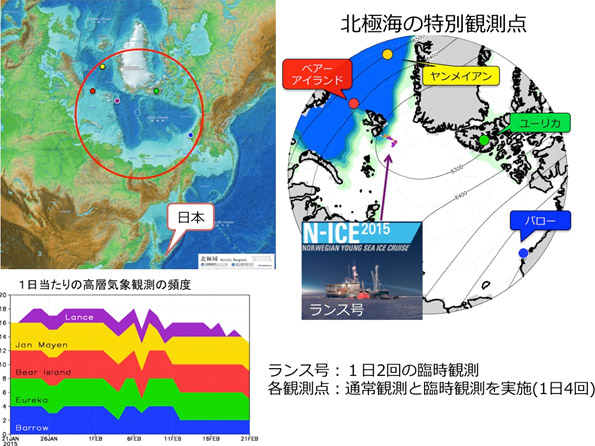

高層気象観測は、ラジオゾンデ(注1)という装置を気球にくくりつけて上空に放ち、上昇中に気温、風速等の鉛直分布を取得する手法で、世界の約800か所で1日2回、定時に行われています(日本時間で9時、21時)。この年の冬は特別に、ノルウェーの「N-ICE2015」プロジェクト(注2)が、北極海の海氷に閉じ込めた研究船「ランス号」で高層気象観測を実施し、さらに、北極圏のいくつかの陸上観測点で通常よりも観測の頻度を増やしていました(通常1日2回のところ4回)。それらのデータは通常の観測データと同様、全球気象通信システム(GTS)経由で通報され、天気予報に利用されます(図1)。つまり、この冬に限っては、特別に増えた観測データが上記の寒波の予測に影響を与えていた可能性がありました。

図1:北極圏の地図(左上図)と特別高層気象観測を実施していた観測点(右図)。取得されたデータは全球気象通信システム(GTS)を介してリアルタイムに通報され、天気予報に使用される。通報に成功した一日当たりの観測数の時系列を左下図に示す。

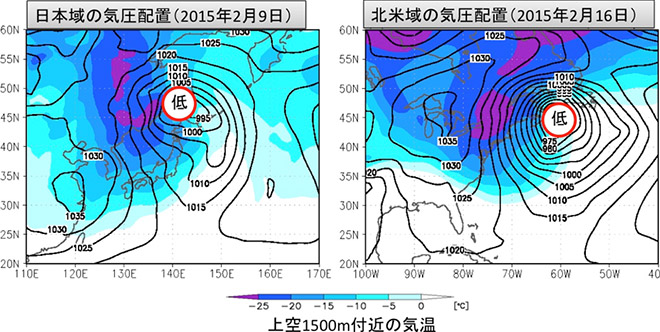

対象とした事例は、日本に大雪をもたらした2015年2月9日(日時はUTC。以下同じ)と、北米東岸が大寒波に見舞われた2月16日です(図2)。予測実験は、海洋研究開発機構(JAMSTEC)のスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」で行いました。まず、同機構で開発されたデータ同化システム(注3)と大気大循環モデル(注4)を用い、特別観測データを取り込んだ場合(「特別観測あり」)と取り除いた場合(「特別観測なし」)のそれぞれについて、(天気)予報実験に必要な初期の大気状態(予測計算に必要な、大気の気温、風などの3次元分布の初期値)を復元しました。次に、得られた2種類の初期場を用い、日本の事例では2月3日12時を、北米の事例では2月9日12時をそれぞれ初期時刻とした5日間の予報を行い、特別観測の有無が東アジア域及び北米東岸での寒波の予測に及ぼす影響を調べました。

図2:日本の寒波事例(2015年2月9日)と北米の寒波事例(2015年2月16日)における地上気圧配置(等圧線、ヘクトパスカル)と上空1500m付近の気温。西高東低の気圧配置で、発達した低気圧が海上に存在。

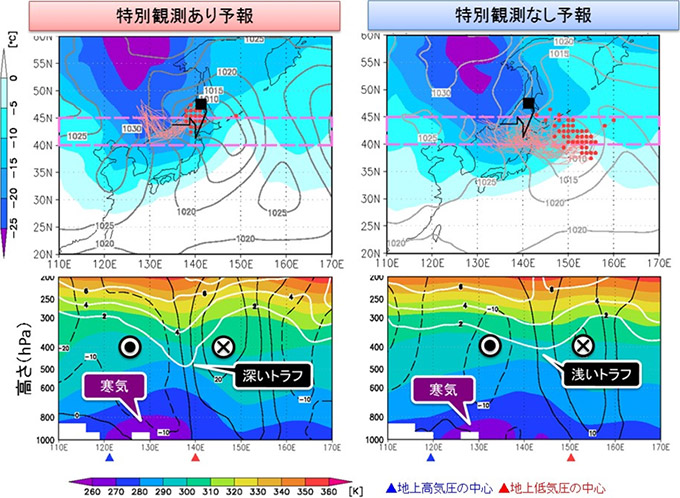

その結果、「特別観測なし」の場合、特に日本の事例で、実際には北海道西岸で発達した低気圧が、予報上では日本のはるか東方沖の北太平洋で発達し、日本に寒気をもたらす西高東低(冬型)の気圧配置にはならないことがわかりました(図3右上)。さらに、日本付近の低気圧の中心気圧が下がっておらず、その上アンサンブル予報(注5)での低気圧の中心位置が「特別観測あり」に比べて大きくばらついており、不確実性が高くなっていました。

このような気圧配置や地上気温分布に差が表れたのは、上空に存在する気圧の谷(トラフ)の予測が大きく異なったためで(図3下)、それに伴い地上付近の風や大陸からの寒気の張り出しに影響が出たと考えられます。このトラフの起源をさぐったところ、北極域にあることがわかりました。「特別観測あり」の予報では、北極上空に存在する「極渦」中を移動しているトラフの再現性が観測データで向上するため、そのトラフが北極域から日本に向かって移動してきた場合でも、低気圧の発達やその位置をより高精度に予報できるわけです。

図3:特別観測あり予報(左)と特別観測なし予報(右)それぞれの、地上気圧および上空1500m付近の気温分布(上)と、破線領域で平均した温度(温位)と風速の鉛直断面(下)。上図で、黒線は実際の低気圧の経路、ピンク色の細い線は複数回実施した予報(アンサンブル予報)で得られた低気圧の経路。特別観測ありの予報では黒線とほぼ一致するが、特別観測なしの予報では低気圧の経路・位置が大きくはずれ、不確実性が高い(アンサンブル予報のばらつきが大きい)。

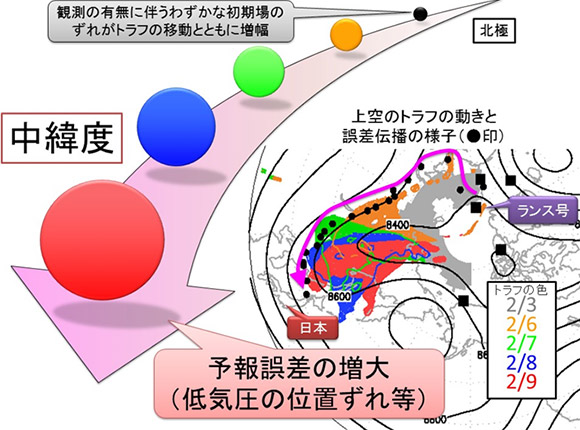

通常、予報精度は、予報期間が長くなればなるほど低下します。実際、「特別観測あり」予報でも予報の精度は時間とともに落ちてきますが、「特別観測なし」予報の方がさらに精度が悪く、予報のばらつき(不確実性)も大きくなります。「特別観測あり」と「なし」での予報精度の差(予報誤差)が空間的にも伝播している可能性があるため、この予報の不確実性の差を時間とともに追いかける解析を行いました。その結果、予報誤差は、トラフとともに北極から中緯度へ増幅しながら移動していることが分かりました(図4)。

また、1週間後に北米で発生した寒波についても、同様のメカニズムで北極の観測データが予報精度に影響を与えることが分かりました。つまり、観測による北極上の極渦の再現性の向上が東アジアと北米の寒波の予測に大きな影響を及ぼすことが確認されました。上空で流れる偏西風は冬季、南北に大きく蛇行する際に北極の寒気を南下させる作用があるため、北極域の大気状態を観測で正確に把握することが、中緯度での寒波の予報のための初期場を向上させるのに役立つと考えられます。

これらの結果から、北極圏における高頻度の高層気象観測は、ユーラシア大陸並びに北米大陸の中緯度寒波イベントの予測に極めて有効であることが示されました。

図4:北極域から日本上空へと移動してくる気圧の谷(トラフ)と、「特別観測あり」と「特別観測なし」予報での気圧差(観測に起因する予報誤差)の最大中心の軌跡(●印:6時間毎)。観測の有り無しに起因する予報誤差がトラフと共に北極域から日本へ移動している。このトラフは日本付近での低気圧発達に影響を与えた(図3参照)。

今後の展望

研究船による特別観測は毎年実施できるわけではありませんが、今回の知見から、北極海周辺の現業観測点での観測頻度を増やせば、ある程度北極海上の観測データに匹敵する効果が得られることも明らかとなりました。

これをうけて、日本、ドイツ、フィンランドの合同研究チームは、2016年12月から、国立極地研究所の観測基地もあるノルウェーのニーオルスン(北緯78.9度、東経11.8度)、並びにフィンランドのソダンキュラ(北緯67.4度、東経26.6度)で、通常1日2回のラジオゾンデ観測を実験的に4回に増やし、中緯度気象への影響をさらに調べています(ニーオルスンではドイツのAlfred Wegener Institute、ソダンキュラではフィンランド気象研究所が観測を実施。日本の研究チームは影響評価のための数値実験を担当)。これは、2017年半ばから2年間の計画で実施される極域予測年(YOPP: Year Of Polar Prediction)の先駆けとなる研究です。YOPP期間中には、北極域における持続可能な観測網の構築に資する知見を得るために、多数の国が北極海周辺での特別観測を行います。日本も今後、国際的な北極の気象観測活動に積極的に関与することが望まれます。

注

注1:ラジオゾンデ観測

センサーをバルーンに取り付け、気温や風などの気象要素の鉛直分布を観測する。対流圏上層(高度約10km)を超えて成層圏まで観測が可能。世界中で1日2回(場所によっては1回)の頻度で実施され、そのデータはGTS(Global Telecommunication System)を介してリアルタイムに通報され、各国の気象予報センターが利用できる形式となっている。(右写真:ノルウェー研究船ランス号での観測風景)

注2:N-ICE2015プロジェクト

ノルウェーの研究船ランス号を海氷に半年間閉じ込め、大気・海氷・海洋・生態系の観測を行った観測プロジェクト。ノルウェー極地研究所が実施。

http://www.npolar.no/en/expedition-field/n-ice2015/

注3:データ同化

数値シミュレーションモデルに観測データを融合させる手法のこと。大気モデル等で数値シミュレーションを行う際に、そこに実際の観測データをデータ同化により取り入れることで現実的な大気状態(初期値)が作成(復元)され、より精度の高い予測が可能になる。JAMSTECは独自にアンサンブルデータ同化システムと予報モデルの両方を有している。大気大循環モデルAFES(Atmospheric general circulation model for Earth Simulator)とデータ同化プログラムLETKF(局所変換アンサンブルカルマンフィルター: Local Ensemble Transform Kalman Filter)をJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」上で実行し、全球大気再解析データセット「ALERA2」を構築している。

http://www.jamstec.go.jp/esc/research/oreda/products/alera2.html

注4:大気大循環モデル

流体力学や熱力学の方程式を基に、大気の温度・湿度や流れの変化を計算するためのプログラム。大気大循環モデルを用いて数日から経年スケールの大気現象をシミュレートし、メカニズムや予測可能性を調査する。

注5:アンサンブル予報

似ているがわずかに異なる初期値を複数個作成し、それぞれの初期値から予報を行う手法。

文献

文献1:国立極地研究所プレスリリース「メキシコ湾流の流路変化がもたらす北極海の海氷減少とユーラシア大陸の異常寒波」(2014年8月16日)

http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20140816.html

発表論文

掲載誌: Journal of Geophysical Research: Oceans

タイトル: Improved forecasts of winter weather extremes over midlatitudes with extra Artic observations

著者:

佐藤 和敏(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 特任研究員)

猪上 淳(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授/総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授/海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 客員研究員)

山崎 哲(海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 研究員)

Joo-Hong Kim (Korea Polar Research Institute, 韓国)

Marion Maturilli、Klaus Dethloff (Alfred Wegener Institute、ドイツ)

Stephen R. Hudson、Mats A. Granskog (Norwegian Polar Institute、ノルウェー)

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JC012197/full

DOI: 10.1002/2016JC012197

受理原稿公開日: 2016年12月13日(オンライン公開)

研究サポート

本研究は文部科学省補助事業北極域研究推進プロジェクト(ArCS: Arctic Challenge for Sustainability)の助成を受けて実施されました。

お問い合わせ先

研究内容について

国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授 猪上 淳

報道について

国立極地研究所 広報室

TEL:042-512-0655