航空機高度での宇宙線被ばく量を2024年まで予測

~前回の太陽活動極小期(2009年)前後に比べ約19%増大する可能性

2017年5月12日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

独立行政法人国立高等専門学校機構 茨城工業高等専門学校

茨城工業高等専門学校(校長:喜多英治)の三宅晶子准教授、国立極地研究所(所長:白石和行)の片岡龍峰准教授らの研究グループは、宇宙線の長期にわたる変動を定量的に再現するモデルを開発し、今後2024年までの期間における、飛行機の飛行する高度(航空機高度)での宇宙線による被ばく量を予測しました。

現在、太陽活動レベルは下がる傾向にあります。太陽活動の弱い時期には、宇宙線が地球に到達しやすくなり、国際宇宙ステーションや航空機高度での被ばく量が増加します。そのため、宇宙線強度や被ばく量の今後の変化を正確に予測することが求められますが、これまでの予測では、太陽の黒点数などをもとにした経験的な手法が用いられており、予測値と実際の測定値との大きな差が指摘されていました。

そこで本研究グループは、宇宙線の基本的な物理を考慮した宇宙線伝播モデルを新たに開発しました。このモデルを用いて1980年~2015年の宇宙線強度を再現したところ、測定値とよく一致しました。さらに、2016年~2024年の航空機高度での被ばく線量を予測したところ、この期間の太陽活動極小期前後5年間における年間被ばく量の平均値は、前回の極小期(2009年)前後5年間の平均値と比較して約19%増大するという結果が得られました。この値は航空機乗務員の健康に悪影響を与えるほどの増加量ではありませんが、年間被ばく線量の上限値付近まで働く人々は、今後の太陽活動の低下に注意しなければいけないことを示しています。

本研究は米国地球物理学会の発行する学術誌「Space Weather」にオンライン掲載され、同誌のJournal Highlightsに選ばれました。

研究の背景

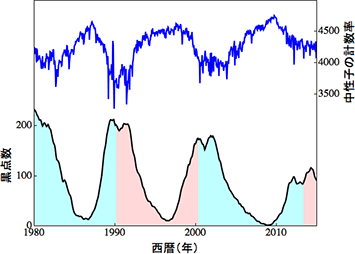

図1:太陽黒点数(黒線)と、宇宙線が大気に衝突して生成し地上で観測される中性子数(青線)の変化。宇宙線強度(中性子カウント数)は、太陽の磁場が北向きのとき(ピンク色の年代)に四角形、南向きのとき(水色の年代)に三角形の構造を持つ。一方で、太陽黒点数の変化には四角・三角パターンは見られない。

宇宙空間には、太陽や、太陽系外を起源とするたくさんの放射線が飛び交っています。太陽由来の放射線が持つエネルギーは比較的低いため、地球の磁場や大気がバリアとなり、地上に住む我々にはほとんど影響がありません。一方で、太陽系の外からやってくる放射線(宇宙線という。注1)は、非常に高いエネルギーを持っており、地球の磁場や大気のバリアでも完全に防ぎきることができません。中でも、大気によるバリアの弱い上空、すなわち、国際宇宙ステーションや、飛行機の飛行する高度では、地上よりも多く被ばくします(注2)。さらに、地球の磁場のバリア効果が弱い極域では宇宙線の量が増加するため、極圏航路では、低緯度の航路と比べ、宇宙線が多く降り注ぐことが分かっています。

また、宇宙線は、地球の磁場や大気だけでなく、太陽から吹き出すプラズマの風、太陽風の磁場によってもカットされています。つまり、地球は3重のバリアで宇宙線から守られているのです。そのため、太陽の活動が弱まると、バリアも弱くなり、地球に降り注ぐ宇宙線の量が増加します。

図1は、太陽の活動レベルを反映する太陽の黒点数と、宇宙線の量の変化を示しています(注3)。このグラフから、以下のようなことが分かります。

・黒点数の増減から、太陽の活動レベルが11年の周期で変動していること。

・黒点数の極小期(太陽活動の極小期)には、地球に降り注ぐ宇宙線の量が増加していること。

・宇宙線の量が11年の周期で増減を繰り返すこと。さらに、急激に上昇し高い値が継続する周期と、次第に上昇してピークを示し次第に減少する周期が交互に表れること(以後、この特徴を四角・三角パターンと呼ぶ。これは、太陽の磁場の向きが11年毎に反転し、それに応じて宇宙線が地球に到達するまでの経路が変化することによって生じる(注4))。

・黒点数は11年周期で増減しながらも、極大値は少しずつ減少していること。そしてこれと逆に、宇宙線の量の極大値は少しずつ増加していること。

現在のような太陽活動の低下が続いた場合、宇宙線の量やそれによる被ばく量が今後どの程度まで上昇するのかが懸念されており、いくつかの先行研究で予測がなされてきました。ただ、これらの研究では、太陽黒点数の変動をベースとした経験的な予測手法を採用しているため、宇宙線の量や被ばく量の11年周期の増減は再現できても、太陽風の磁場が反転することによる四角・三角パターンまでは再現されていませんでした。

そこで本研究では、太陽風の磁場の変化に伴う、宇宙線が地球に到達するまでの基本的な物理を考慮した宇宙線伝播モデルを構築しました。また、それを用いて、地球に到達する宇宙線強度および地球大気中での被ばく量の、より正確な予測を行いました。

研究の成果

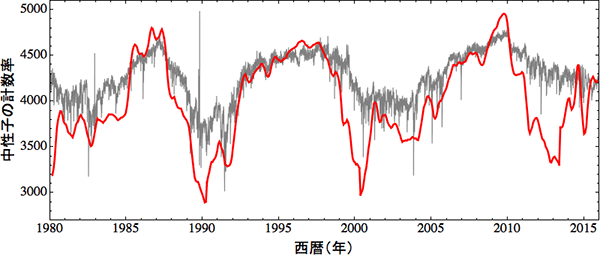

研究グループは、ドリフト効果をはじめ、移流、拡散、断熱冷却といった、宇宙線が地球に到達するまでの基本的な物理を考慮した宇宙線の伝播モデルを新たに開発しました(注5)。このモデルを用いて1980年~2015年の宇宙線強度を計算したところ、実際の測定値がほぼ正確に再現されました(図2)。特に、太陽の磁場が北向きの時期に宇宙線強度が安定して高い値を保ち(グラフの形が四角)、逆に南向きの時期には次第に増加し減少する(グラフの形が三角)、特徴的な四角・三角パターンが再現されています。

図2:Thuleステーション(グリーンランド北西部)における宇宙線強度(中性子カウント数)の変動。グレーの線が実測値。赤線が宇宙線伝播モデルによる再現値。再現値が、四角・三角パターンを再現していることが分かる。

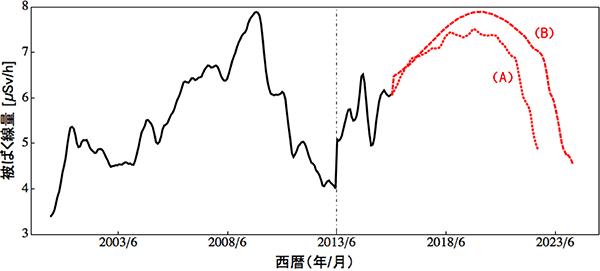

次に、開発したモデルを用いて、太陽の磁場が北向きとなる2016年~2024年を対象に、地球に到達する宇宙線の強度と航空機高度(12km上空)における被ばく量の変化を予測しました。この予測では、太陽の磁場が今後も次第に弱まっていくこと、また、宇宙線の通る経路である電流シートの波打ち構造(図3)が、規則的に変化すると仮定しました。

図3:地球で観測される宇宙線粒子(陽子)のたどる経路。図中心の赤い球が太陽、青い球が地球を表す。太陽の磁場が北向きの場合、宇宙線陽子は太陽圏の極領域を辿って太陽圏内部に進入し、地球近傍まで到達する(赤い矢印)。一方、太陽の磁場が南向きの場合は、宇宙線陽子は電流シート(図中オレンジ色の波)に沿って地球近傍まで到達する(青い矢印)。この電流シートの構造は、太陽活動に伴い大きく変化する。

その結果、太陽の磁場が同じ北向きであった1990年~2000年の時期に比べて、被ばく量の最大値が約12%増加するという予測結果を得ました。さらに、太陽の磁場が南向きであった前回の極小期(2009年)と比べ、最大被ばく量はそれほど変わらないものの、太陽活動極小期前後の5年間での年間被ばく量平均値が約19%増加するという結果が得られました(図4)。

図4:高度12kmにおける宇宙線被ばく量の予測値(赤線A、B)。Aは、1980年〜2015年の太陽風の変動を正弦波関数で近似した場合の予測値。Bは、1980年〜2015年の太陽風の変動をより詳細に分析してモデル化した場合の予測値。

研究の意義

今後の太陽活動極小期前後の5年間における、航空機高度での年間被ばく量の平均値は、前回の太陽活動極小期に比べて約19%増大することが予想されますが、この値は航空機乗務員の健康に悪影響を与えるほどの増加量ではありません(注6)。しかし、年間被ばく線量の上限値(注2)付近まで働く人々は、今後の太陽活動の低下に注意しなければいけないことを示しています。

本研究で開発された宇宙線伝播モデルでは、電流シートの波打ち構造が規則的に変化すると仮定しています。現在は、この仮定を取り除き、複雑で不規則な太陽風の磁場構造を再現するモデルと組み合わせることで、より正確に航空機高度での被ばく量を推定する、という研究を進めています。

また、国内外のいくつかの研究グループで、樹木の年輪や氷床の氷に含まれる同位体元素(14Cや10Be)から過去の宇宙線強度の変動を分析する研究が行われており、太陽活動が数十年の長期にわたって極端に低下した「グランドミニマム」と呼ばれる時代が複数回あったことが明らかになっています。本研究で構築したモデルは、グランドミニマム当時の太陽風の状況を再現するための、理論的な基礎となることも期待されています。

注

注1: ここでは、太陽系外から地球に飛来する放射線を指す(銀河宇宙線と呼ばれることもある)。陽子や電子などのエネルギーの高い荷電粒子で、大半は銀河系内に起源があると考えられている。大気に突入した宇宙線は大気中の物質と衝突し、大量の中性子やミュー粒子などが作られる。このような、大気中で二次的に生成された粒子は、二次宇宙線と呼ばれる。

注2: 航空機高度での宇宙線による被ばく量は、地上に比べて約100倍である。文部科学省放射線審議会(当時)は、航空機乗務に伴う被ばく量の管理目標値を年間5mSvに設定し、自主管理を促すガイドラインを策定している。日本の航空機乗務員の宇宙線による被ばく線量の平均は年間約2mSv程度だが、乗務員によっては、管理目標値である年間5mSvを少し下回るくらいまで被ばくする場合もある(文献1)。

注3: 大気に突入した宇宙線と大気中の物質との衝突で作りだされた中性子の量を測定することで、間接的に宇宙線の量を知る事ができる。また宇宙線は、宇宙線観測衛星(PAMELA)や国際宇宙ステーション(AMS02、CALET)、南極などで行われる気球実験(BESSなど)で、宇宙空間での直接観測もなされている。

注4: 宇宙線のほとんどは陽子である。陽子は電荷を持つため、太陽風の磁場の影響でドリフトをする。ドリフトとは、力のかかった方向と垂直に、さらに磁場と垂直に荷電粒子が移動する現象のことで、移動の方向は磁場の向きによって異なる。このため、宇宙線のたどる経路は太陽の磁場の向きに応じて変化することになる。すなわち、太陽の磁場が北向きの時期には、地球に達する宇宙線は太陽系の極のほうから進入し(図3)、太陽の磁場が南向きの時期には、宇宙線は電流シート(図中オレンジ色の波)に沿って地球近傍まで到達する。この電流シートの波打ち構造は、太陽活動の変化に応じて常に変動している。また、太陽の磁場は11年周期の極大期が来るたびに南北の逆転を繰り返しているので、宇宙線の進入経路も11年ごとに変わる。

注5: コンピュータの中で、太陽活動に伴い変化する太陽風の速度や磁場を再現し、そこに太陽系の外からやってくる宇宙線をばらまき、宇宙線が複雑な経路を経て地球に到達するまでの過程を計算した。宇宙線が太陽圏(太陽風の勢力範囲内)に進入して地球に到達するまでに失うエネルギー量を計算することで、地球に到来する宇宙線の強度を求めた。また地上での中性子カウント数や航空機高度での宇宙線による被ばく量は、放射線輸送計算コードPHITS(文献2)を用いて推定した。

注6: 仮に、これまで年間5mSv被ばくしていた場合、宇宙線による被ばく量が約19%増大すると、年間約6mSvの被ばくを受けることになる。この値は日本の法律で定められた放射線業務従事者の放射線被ばく線量の上限値(年間50mSv、5年で100mSv)を大きく下回っている。また、100mSv以下の被ばくでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされており(文献3)、年間6mSvの被ばくはただちに健康に悪影響を与えるほどの増加量ではないと考えられる。

文献

文献1: 保田浩志「日本における航空機乗務員の被ばく管理」 Isotope News 2009年7月号

文献2: T. Sato, Analytical model for estimating terrestrial cosmic ray fluxes nearly anytime and anywhere in the world: Extension of PARMA/EXPACS, PLOS ONE, 10(12): e0144679. (2015)

文献3: 原子力規制委員会 「第3回帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム」(2013年10月16日開催)

配布資料 参考資料2

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/kikan_kentou/20131016.html

発表論文

掲載誌: Space Weather

タイトル: Cosmic Ray Modulation and Radiation Dose of Aircrews During the Solar Cycle 24/25

著者:

三宅晶子(茨城工業高等専門学校 国際創造工学科 准教授)

片岡龍峰(国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授

/総合研究大学院大学 複合科学専攻科 極域科学専攻 准教授)

佐藤達彦(日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 研究主幹)

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016SW001588/full

DOI: 10.1002/2016SW001588

受理原稿公開日: 2017年3月24日

論文公開日: 2017年4月18日

研究サポート

本研究の一部はJSPS科研費(26800145)の助成を受けて実施されました。

お問い合わせ先

研究内容について

茨城工業高等専門学校 国際創造工学科 三宅 晶子

国立極地研究所 宙空圏研究グループ 片岡 龍峰

報道について

国立極地研究所 広報室

お問い合わせフォーム