ハリケーンや台風の進路予報の精度向上に北極海での気象観測強化が有効

〜気圧の谷の存在で予報精度が悪化していた場合にも精度が改善〜

2020年9月30日

国立大学法人北見工業大学

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人海洋研究開発機構

近年、ハリケーンや台風により、北米や東アジアなどでは洪水や強風などによる甚大な気象災害の発生頻度が増加しています。これらの被害を軽減するため、ハリケーンや台風の正確な進路予報が重要となります。しかし、ハリケーンや台風の進路予報に大きな誤差を引き起こす上空の大気循環場の条件は十分に検証されていませんでした。

北見工業大学(学長:鈴木聡一郎)の佐藤和敏助教、国立極地研究所(所長:中村卓司)の猪上淳准教授、海洋研究開発機構(理事長:松永是)の山崎哲研究員の研究チームは、2007~2019年に北大西洋上で発生したハリケーンの進路予報の精度に着目し、ハリケーンの進路予報精度に影響を与える上空の大気循環を調べました。その結果、ハリケーンの進路上の上空に強い風を伴う気圧の谷(トラフ)が存在する場合、トラフがない場合に比べてハリケーンの4.5日後の進路予報の誤差が約380km大きくなることがわかりました。その進路予報の誤差は、トラフの位置予報に影響を与える遠方の北極域で気象観測を強化することで、改善できる可能性があることが示されました。数日後の進路予報が改善されることにより、ハリケーンが上陸するタイミングや地域を高精度に把握できることになり、防災の初動を検討する上で重要となります。本成果では、日本に気象災害をもたらす西太平洋上の台風についても同じ傾向が見られており、日本での減災に役立つ可能性も示しています。

これらの成果は、Molecular Diversity Preservation Internationalの学術誌「atmosphere」のオンライン版に2020年7月1日に掲載されました。

研究の背景

北大西洋上のハリケーンの大雨や強風により、北米やカリブ海の島国では人的被害や産業界への大打撃がもたらされています。これらの被害を軽減するためには、数日前からハリケーンの動向を正確に把握することが災害対策の一助となります。精度の良い予報を行うためには、予報精度の低下に起因する前駆的な大気現象を特定し、その大気現象の予報精度を向上させる対策を講じる必要があります。予報精度の向上には、大気現象を再現できる数値予報モデルの改良が重要ですが、計算を始める初期時刻の大気の状態をより正確にすることも有効であり、気象観測の少ない領域での観測を充実させることもその解決法の一つです。

一般的に、大西洋側の熱帯域で発生した熱帯低気圧は、発達しながら徐々に北上し、北米などの中緯度に到達する頃にはハリケーンに成長します。中緯度へ到達する頃には、ハリケーンの進路は上空の大気循環の影響を受け始めます。これまでの先行研究では、低気圧の進路に影響する中緯度の上空の気圧の谷(トラフ)は予報が難しいものの、観測数が少ない領域(北極域や海洋上)で観測点や観測頻度を増やすことで正確に予報できるようになり、低気圧の予報の精度が向上することがわかっています(文献1, 2, 3)。しかし、先行研究では、特定の低気圧に着目した事例解析であり、独自に開発された数値予報モデルを使用していることから、他のハリケーンや数値予報モデルでも同じ傾向にあるのかは明らかにされておらず、調査する必要がありました。

そこで本研究チームは、4つの現業予報機関(欧州中期予報センター:ECMWF、気象庁:JMA、アメリカ環境予測センター:NCEP、イギリス気象庁:UKMO)が提供しているアンサンブル予報(注1)データを使用し、2007〜2019年に大西洋上で発生した複数のハリケーンの予報精度を調べました。また、2017年9月に通常よりも多く実施された北極域での高層気象観測や大西洋上の航空機による気象観測が、北米やカリブ海の島国に壊滅的被害をもたらしたハリケーンの進路予報の精度に与える影響を調べました。

研究の内容

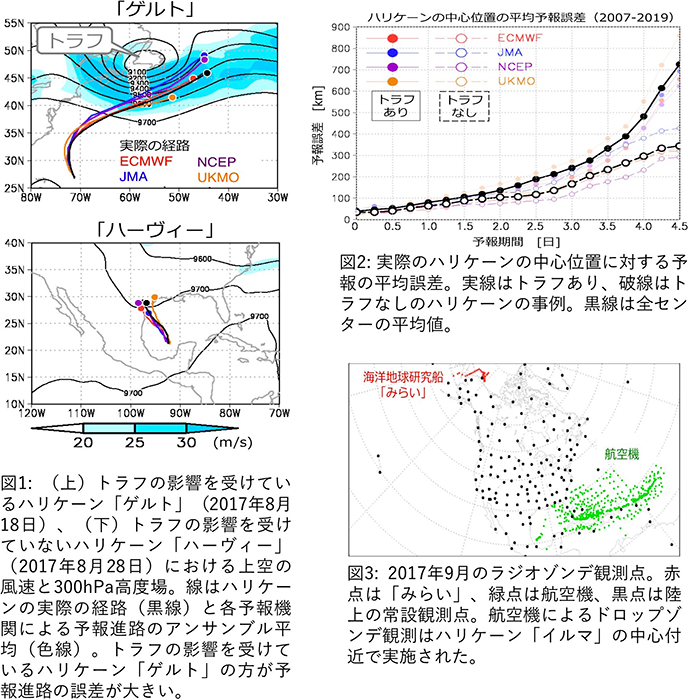

2007年から2019年に大西洋上を北上して北米に上陸、または接近した29個のハリケーンの進路予報の精度を調査しました。そのうち21個のハリケーンは、2017年8月のハリケーン「ゲルト」のようにハリケーン西側に位置していたトラフ周辺の強風域の影響を受けて北上していました(図1)。トラフの影響を受けるハリケーンの中心位置の予報誤差は、時間経過とともに大きくなり、先行研究で指摘されているようにトラフの予報精度が低下する予報4日目以降で顕著で、予報4.5日目に約730km(620-860km)になっていました(図2実線)。一方、残りの8個のハリケーンは、2017年8月のハリケーン「ハーヴィー」のようにトラフの影響をほとんど受けていませんでした(図1)。ハリケーンの中心位置の予報誤差は時間とともに大きくなっていますが、トラフがないため上空の大気循環の予報誤差が小さいことから予報4日目以降でも進路予報精度の低下は緩やかで、予報4.5日後には約350km(290-430km)でした(図2破線)。したがって、トラフの影響を受けるハリケーンの4.5日後の進路予報の誤差はトラフがない場合に比べてが約380km大きくなることがわかりました。同様の傾向は、太平洋で発生して日本に上陸・接近する台風でも確認されました。

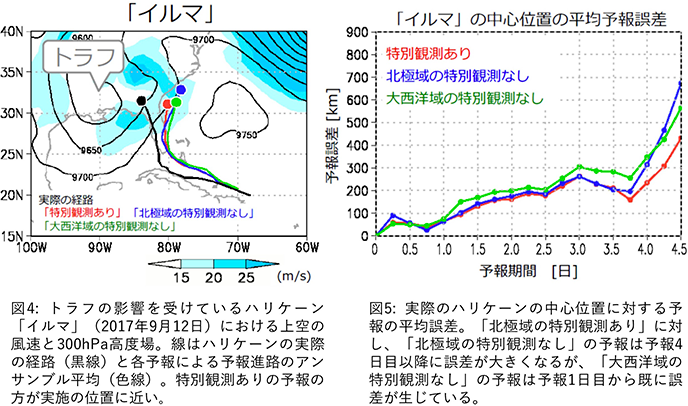

次に、著者らが実施した北極観測を含む観測データと、開発を進めているデータ同化システムの両方を使った数値実験を行いました(文献1, 2, 3)。ハリケーンの進路に影響を与える中緯度トラフの予報精度を向上させる方法として、観測点の少ない北極域での高層気象観測がインパクトを与える可能性があるためです。具体的には、2017年9月に北極域で日本の海洋地球研究船「みらい」により1日4回実施されたラジオゾンデ観測(注2)と、大西洋上でハリケーンの近傍で航空機により実施されたドロップゾンデ観測(注3)の2つのインパクトに着目しました(図3)。まず、海洋研究開発機構で開発されたデータ同化システム(注4)を用いて、「みらい」や航空機による特別観測データを取り込んだ場合(「特別観測あり」)と取り込まなかった場合(「北極域の特別観測なし」、「大西洋域の特別観測なし」)それぞれで、予報に必要な大気の初期値を準備しました。次に、同機構で開発された大気大循環モデル(注5)で、それぞれの場合の初期値を用いて4.5日間のアンサンブル予報を行いました。

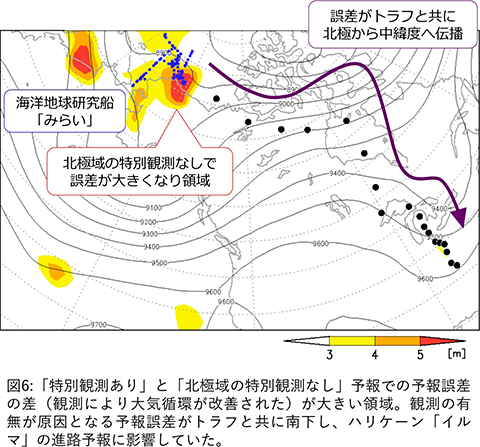

対象とした事例は、2017年9月にトラフの影響を受けて北米に上陸したハリケーン「イルマ」です(図4)。2017年9月7日を予報の起点日とし、これら特別観測のデータが予報に組み込まれた場合に、進路の予報精度が向上するのかを調べました。その結果、「特別観測あり」の場合、トラフの位置が比較的正確に予報できるため、双方の「特別観測なし」よりも実際の位置に近い予報結果が得られました(図4)。さらに、「特別観測あり」の場合の方がハリケーンの予報中心位置が改善されることがわかりました(図5)。これらのハリケーンの進路予報精度の違いを引き起こす「特別観測あり」と「特別観測なし」の不確実性の差(特別観測の影響)は、初期時刻に特別観測が実施された領域で生じ、時間と共に増幅しながら偏西風あるいは熱帯貿易風の影響を受けて風下側に伝播します。そのため、「大西洋域の特別観測なし」の場合、観測地点がハリケーンの中心に近いため、この特別観測の影響はすぐにハリケーン付近へ到達して24時間以降の進路予報に差が生じていました。一方、「北極域の特別観測なし」の場合、観測初期にハリケーンの中心から遠方の北極海に位置していた不確実性の差が時刻とともに風下側に伝播し、予報4日目以降に北米へ到達してハリケーンの進路予報に影響していました(図6)。これらの結果から、北極域での観測はトラフの予報精度向上を通じて4日目以降のハリケーン中心位置の誤差を減少させることから防災の初動を検討する上で重要となり得ること、大西洋域の特別観測は初期時刻のハリケーンの中心位置のばらつきを小さくすることで24時間程度の予報での中心位置を改善させることからより短期での具体的な対策を講じる上で重要となり得ることが示されました。

今後の展開

本研究では、現業の予報センターで使用している予報モデルでも、北大西洋のハリケーンの進路方向にトラフがない場合よりもトラフがある場合の方がハリケーンの進路予報の誤差が大きくなることがわかりました。本研究やこれまでの知見から、北極域でのラジオゾンデ特別観測の実施や北極域の気象観測点でのラジオゾンデ観測の頻度を上げることが、トラフの予報精度の向上を通じてハリケーンや台風の進路予報の精度を向上させるために有効であることがわかってきました。特に、観測の影響は上空の風により風下側に伝播することから、北極海太平洋側で観測を実施すると中緯度大西洋側(北米など)の大気循環の予報精度に影響し、大西洋側北極海で観測を実施すると中緯度太平洋側(東アジアなど)の大気循環の予報精度に影響することが示されてきました。しかし、今回のように北極海上の特別観測は毎年定期的にありません。そのため、既存の北極海沿岸域の定常高層気象観測所での観測頻度を増加させるなど、我々の生活する東アジアも含めた中緯度の気象予報を向上させる持続的な北極域の観測網の構築が今後の課題となります。

研究サポート

本研究は、文部科学省補助事業北極域研究推進プロジェクト(ArCS:Arctic Challenge for Sustainability)(JPMXD1300000000)、科学研究費助成事業 若手研究(19K14802)、科学研究費助成事業 基盤研究A(18H03745)、科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))(18KK0292)の助成を受けて実施されました。

注

注1:アンサンブル予報

似ているがわずかに異なる初期値を複数個作成し、それぞれの初期値から予報を行う手法。不確実性の情報を加味した天気予報が可能となる。

注2:ラジオゾンデ観測

センサーをバルーンに取り付け、気温や風などの気象要素の鉛直分布を観測する。対流圏上層(高度約10km)を超えて成層圏まで観測が可能。世界の約800カ所で1日2回(場所によっては1回)の頻度で実施され、そのデータはGTS(Global Telecommunication System)を介してリアルタイムに通報され、各国の気象予報センターが利用できる形式となっている。

注3:ドロップゾンデ観測

ラジオゾンデ観測で使用するセンサーを航空機から落下させ、気温や風などの気象要素の鉛直分布を観測する。観測データはGTSを介してリアルタイムに通報されている。

注4:データ同化

数値シミュレーションモデルに観測データを融合させる手法のこと。大気モデル等で数値シミュレーションを行う際に、初期値として実際の観測データをデータ同化により取り入れることでより精度の高い大気状態の再現性(初期値)が得られ、より精度の高い予測が可能になる。JAMSTECは独自のアンサンブルデータ同化システムと予報モデルの両方を有しており、大気大循環モデルAFES(Atmospheric general circulation model for Earth Simulator)と同化コードLETKF(局所変換アンサンブルカルマンフィルター:Local Ensemble Transform Kalman Filter)をJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」上で実行し、全球大気再解析データセット「ALERA2」を構築している。

http://www.jamstec.go.jp/alera/alera2.html

注5:大気大循環モデル

流体力学や熱力学の方程式を基に、大気の温度・湿度や流れの変化を計算するためのプログラム。大気大循環モデルを用いて数日から経年スケールの大気現象をシミュレートし、メカニズムや予測可能性を調査する。

文献

文献1: 国立極地研究所プレスリリース「北極海上の高層観測で中高緯度の大気循環の再現性が向上- 観測データ空白域での海洋地球研究船「みらい」によるデータの役割-」(2013年3月6日)

http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20130306.html

文献2: 国立極地研究所プレスリリース「北極の気象観測で日本の寒波予測の精度が向上」(2016年12月21日)

http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20161221.html

文献 3: 国立極地研究所プレスリリース「北極域の気象観測で台風の進路予報が向上」(2018年8月30日)

http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20180830.html

発表論文

掲載誌: atmosphere

タイトル: Performance of Forecasts of Hurricanes with and without Upper-Level Troughs over the Mid-Latitudes

著者:

佐藤 和敏(北見工業大学 工学部 助教/海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 外来研究員)

猪上 淳(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授/総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授/海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 外来研究員)

山崎 哲(海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 研究員)

URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/11/7/702

DOI: 10.3390/atmos11070702

受理原稿公開日: 2020年7月1日(オンライン公開)