北極域土壌を用いた生分解性プラスチックの分解率調査

若手人材海外派遣プログラム参加者:2024年度短期派遣

谷口 南帆(県立広島大学)

今回、私はノルウェー・スバールバル諸島ニーオルスンで生分解性プラスチックの埋設、回収および土壌サンプリングを行いました。

プラスチックは人間の生活を支える便利なものですが、ごみによる環境問題を引き起こしています。この問題を解決する方法のひとつとして生分解性プラスチックが社会的に注目を浴び、既に商品として生み出されています。それらは人の手や、海を漂うことで世界中に拡散されます。北極域も例外ではありません。そこで本研究では、生分解性プラスチックが北極域ではどのように分解されるのかを明らかにすることを目的とし、2種類の実験を行います。ひとつは実際に現地に生分解性プラスチックを埋設し、その重量の変化から分解率を測定する方法です。もうひとつは、生分解性プラスチックが最終的に水と二酸化炭素に分解されることから、その二酸化炭素を測定して分解率を求める方法です。

現地では、2年前に同研究室の先輩が埋設した生分解性プラスチックサンプルの回収(写真1)、新しいサンプルの設置(写真2)、土壌採取を行いました。埋設したサンプルは数年置いて取り出す予定です。採取した土壌は、研究室に持ち帰り、分解実験を行います。サンプルの設置および土壌採取では、北極域土壌の中でも分解率の違いを見るために、植生の無い裸地とキョクチヤナギの下の土壌を用いました。

少し蛇足ではありますが、ニーオルスンでの活動中、プラスチック製のごみをフィールドで目にすることが何度かありました。既に北極域にプラスチックごみが広がっていることを鑑みると、北極のような厳しい環境下でも分解できるようなプラスチックが必要であると言えます。私の実験で北極域での生分解性プラスチック分解率が分かれば、新規材料の開発に役立ちます。それにより持続可能な社会の実現に繋がると考えております。

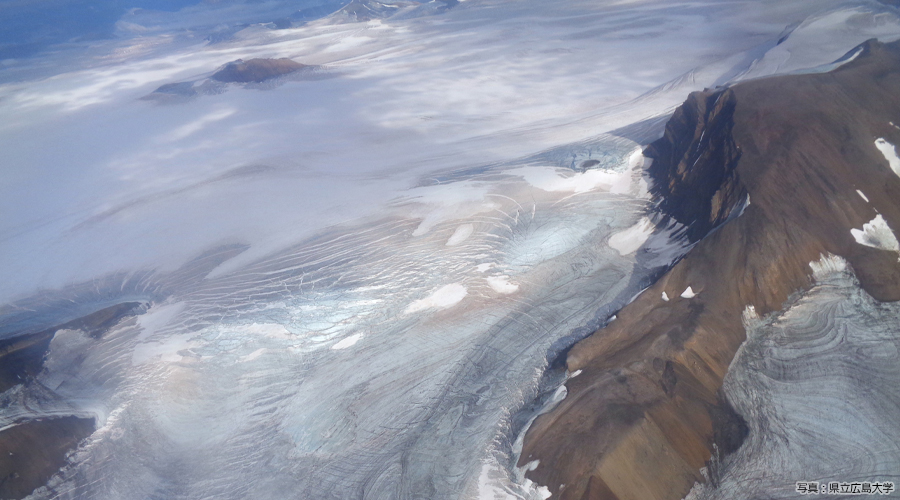

北極域ではほかにも様々な貴重な体験ができました。最も印象に残ったのは氷河です。特に、ニーオルスンからロングイヤービンへ向かうチャーター機から見た氷河は、とても壮大でその風景は目に焼き付いています(写真3)。

最後に、今回の派遣を支えてくださった皆様、ArCSⅡ若手人材海外派遣プログラム関係者の皆様に深く感謝申し上げます。