グリーンランド北西部カナック周辺での雪氷観測2024

雪氷課題の研究チームは、グリーンランド北西部カナック周辺の氷床上(SIGMA-A)と氷床から隔絶された氷帽上(SIGMA-B)の2カ所に自動気象観測装置(Automated Weather Station: AWS)を設置してデータを取得しています。昨年までに引き続き、研究チームのメンバーが現地を訪れ、AWSのメンテナンス作業、氷河・氷帽流域での気象・雪氷・生物観測を行います。活動の様子を写真と共にお伝えします。

目次

カナックでの氷帽観測に終わりが近づいています(2024/8/18)New!

カナックの村人に支えられている氷帽観測(2024/8/12)

カナック氷帽登頂!(2024/8/3)

微生物活動のはじまり(2024/7/26)

後続隊がカナック村の観測拠点に到着しました(2024/7/20)

SIGMA-Bサイトの表面融解(2024/7/16)

氷帽には、眼に見える変化と眼に見えない変化がありました(2024/7/15)

海氷は解け、船の到着により物資の搬入が始まりました(2024/7/8)

グリーンランド北西部にも夏が近づいています(2024/7/1)

氷帽の積雪深は低くなる一方で、村の士気は高まっています(2024/6/24)

カナックの海は氷づけ・氷河には雪(2024/6/16)

グリーンランド北西部カナック氷帽・氷河の観測が始まりました(2024/6/12)

カナックでの氷帽観測に終わりが近づいています

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

2024年8月17日には、観測隊のうち2名(鈴木・小林)がカナックを出て、帰路に就きました。

数日前、カナック村では雨が強く降っていましたが、カナック周辺の標高の高い場所では雪が積もっていたようで、遠くの島に白い雪が覆いかぶさっているさまが観察できました(写真1)。雪が解け始まるころに始まった今年の観測は、雪が降り始めるとともに終息に向かっています。

思い返せば、今年の観測前半(6月初旬~7月初旬)では、先遣隊2名(西村・鈴木)が6月初旬にカナック入りし、拠点の立ち上げをするところから始まりました。先遣隊は、積雪融解前から調査を始め、積雪断面観測のデータを蓄積し、新たな地点にAWSを設置することができました。また、7月の中旬に後続隊4名(島田・有江・小野・小林)とカナックで合流し、滑らかに融解期の観測へとバトンをつなぐことができました。

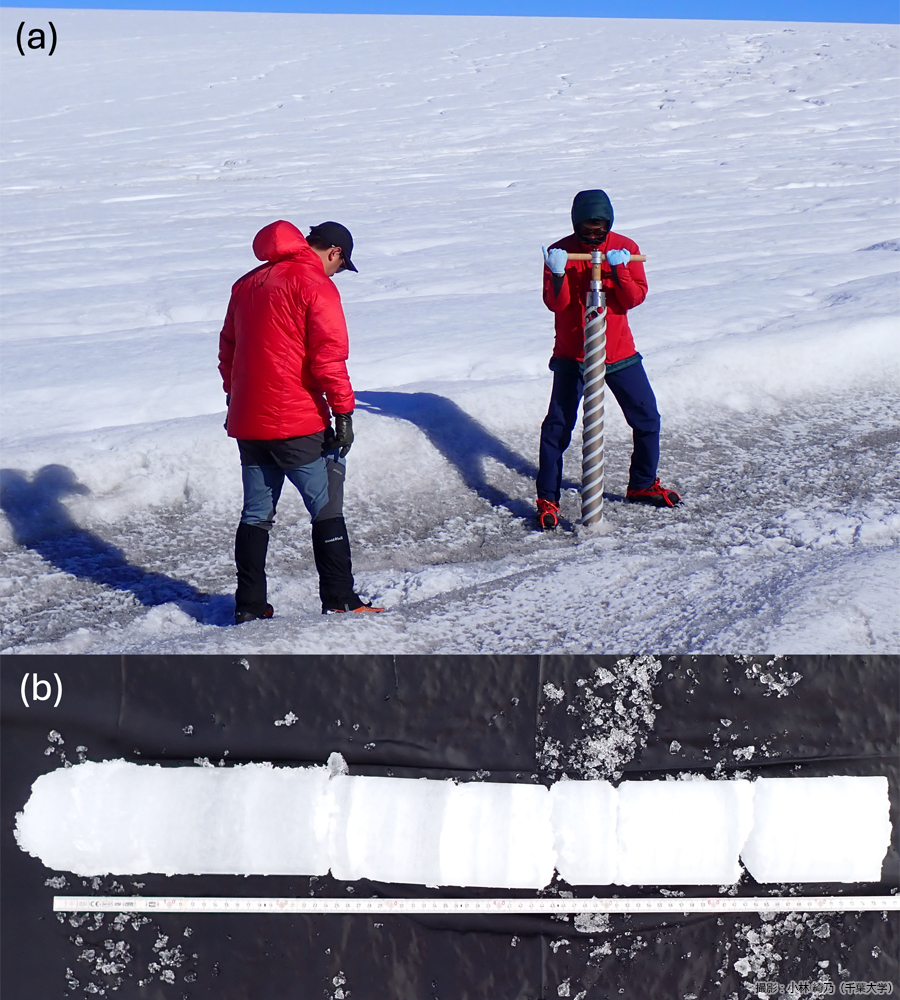

観測後半(7月中旬~継続中)では、6人態勢となり、涵養域観測、アイスコア掘削、微生物観測、光学観測等、幅広く観測を行ってきました。これらのなかでも、特に涵養域観測はクレバス滑落の危険も伴う作業で、ザイルパートナーおよび拠点キーパー合計6名の1人も欠けては達成できないものでした。また、アイスコア掘削や微生物観測も1人では行うことができず、6人チームで動くことが活かされました。

小さな一戸建ての拠点では、たったの32日間でしたが6名での共同生活を全員が経験しました。集団生活では、それぞれが思い思いに過ごすことがかなわないという制約があります。同時に、ルールを誓約することが肝要であることもまた、痛感させられました。基盤となる陸地の上に雪が積もって氷帽が形成されるように、基盤となる生活があったうえで観測に取り組むことが可能となるのですから、生活(生きるということ)を第一に考えて、仕事に取り組んでいくことの重要性を学ぶことができました。

先に帰国するメンバーは、残り4名のメンバー(西村・島田・有江・小野)に拠点を託しました。残留メンバーは、あと数日ほどカナックに滞在し、観測道具の整理および撤収作業を行います。

ArCS IIプロジェクトは今年度で終了しますが、カナックにおける雪氷観測はこれからも重要な仕事であり、新たにプロジェクトを立ち上げて継続していく必要性が高いと筆者は思います。今後ともに、注目していただければ幸甚です。

(2024/8/18)

カナックの村人に支えられている氷帽観測

執筆者:小林 綺乃(千葉大学)

8月に入りカナック氷帽の融解がさらに進み、黒い氷表面のエリアが広がっています。観測チームは、このような氷表面の光学観測や(写真1)、氷帽の内部構造を明らかにするためにアイスコアの掘削を行っています(写真2)。アイスコアの掘削は、7月下旬から4回にわたって行われました。掘削されたアイスコアは日本へ持ち帰り、分析を進める予定です。

カナック村では村人との交流も楽しんでいます。観測チームがいつもお世話になっている方の家にお邪魔し、マッタ(くじらの皮)やアザラシ、アッパリアス(海鳥)など、村の伝統的な食事をいただきました(写真3)。私たちを温かく受け入れてくださる村人に感謝しながら、調査を行っています。

道には所々紅葉が見られるようになってきました。カナックの短い夏も終わり、秋が訪れようとしています。

(2024/8/12)

カナック氷帽登頂!

執筆者:有江 賢志朗(JAXA)

ArCS II雪氷課題サブ課題1グループでは、衛星搭載L-Band合成開口レーダ(L-Band SAR)を用いた氷河変化の観測を行っています。L-Band SARは透過性が高い長波長のマイクロ波(波長:約24 cm)を照射・受信して観測を行うため、氷帽内部の様子を捉えることができます。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は現在、「だいち2号(ALOS-2)」と2024年7月1日にH3ロケット3号機によって打ち上げられた「だいち4号(ALOS-4)」の2機のL-Band SARを運用しています。

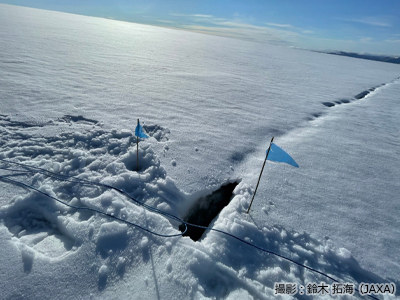

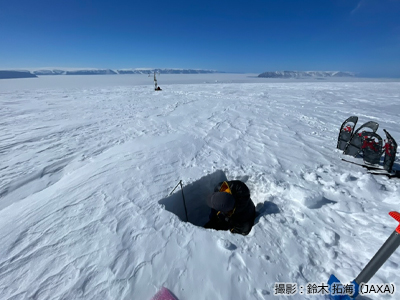

本グループでは、L-Band SARを用いた氷河観測の検証データ(氷帽の内部構造)として、氷帽全域で地中レーダ探査を実施する予定です。しかし、気温の低い氷帽の頂上付近には、前年の積雪に覆われて視認できないクレバスが存在するため、探査前に安全なルートを確立する必要があります。

そこで、2024年7月27日に涵養域でのルート工作を行いました。メンバーはロープで互いの身体を固定し、一列に並んで歩くことでクレバスへの滑落を防ぎます(写真1)。先頭のメンバーはゾンデ棒でクレバスの有無を確認しながら歩き(写真2)、後ろのメンバーは安全を確保しつつ確立されたルートに目印をつけていきます(写真3)。拠点出発から約6時間後、メンバーはカナック氷帽の頂上に到着しました。(写真4)。また、本グループは同日、涵養域での積雪のサンプリング(写真5)、粒径観測(写真6)、標高約950 mに設置してあるAWSのメンテナンスを行いました。本グループは、引き続き気を引き締めて現地観測に臨みます。

(2024/8/3)

微生物活動のはじまり

執筆者:小林 綺乃(千葉大学)

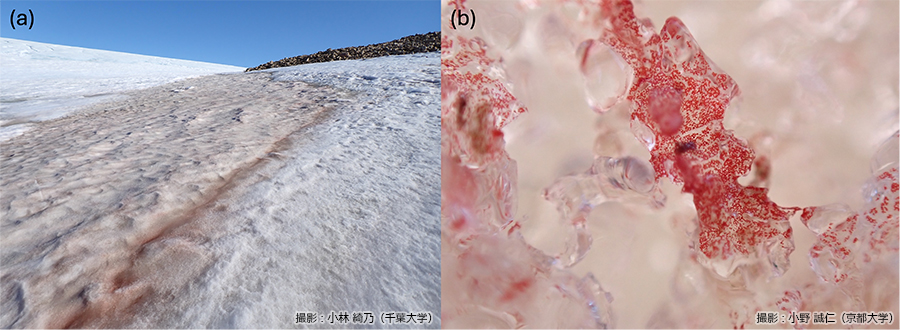

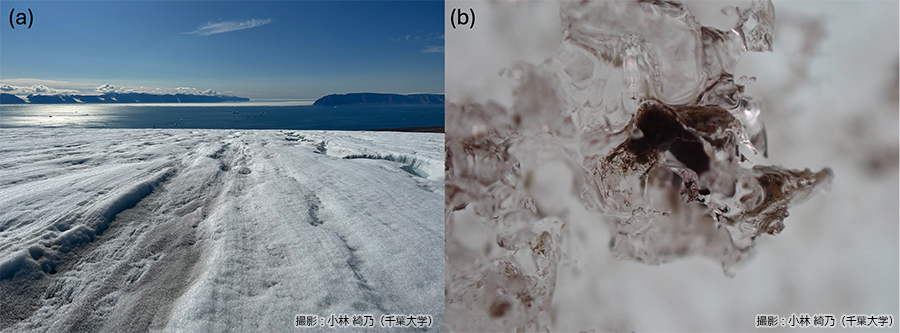

2024年7月23日と24日、カナック氷帽に向かいました。一部の雪面や氷の上では、微生物の繁殖により引き起こされる赤雪や暗色の氷などが見られるようになってきました(写真1,2)。写真1(b)の赤い小さな球形のもの、写真2(b)の暗色の糸状のものが、それぞれ雪氷藻類と呼ばれる微生物です。

まだまだ氷帽上の広範囲が白い雪と氷に覆われています。今後も表面の様子を観察していきます。

氷帽からの長い帰り道、遠くに見える山々とカナックの村、雲海を眺めながら、拠点へと戻りました(写真3)。

(2024/7/26)

後続隊がカナック村の観測拠点に到着しました

執筆者:有江 賢志朗 (JAXA)

2024年7月17日、ArCS II雪氷課題サブ課題1グループの後続隊(島田、小野、小林、有江)がカナック村に到着しました。

後続隊は、先遣隊(西村・鈴木)と観測拠点で合流し、再会を喜びました(写真1)。

翌日(7月18日)、観測隊はカナック氷帽に向かいました。先遣隊は断面観測、自動気象観測装置のメンテナンス、後続隊はそれぞれの観測の下見と予備調査を行いました(写真2,3)。

観測は8月末までの長期戦となりますが、ワンチームで取り組んでいきます。

(2024/7/20)

SIGMA-Bサイトの表面融解

執筆者:西村 基志(信州大学)

例年に比べ積雪が少ないせいか、今年のカナック氷帽では積雪層の下にある氷面の露出が早かったです。

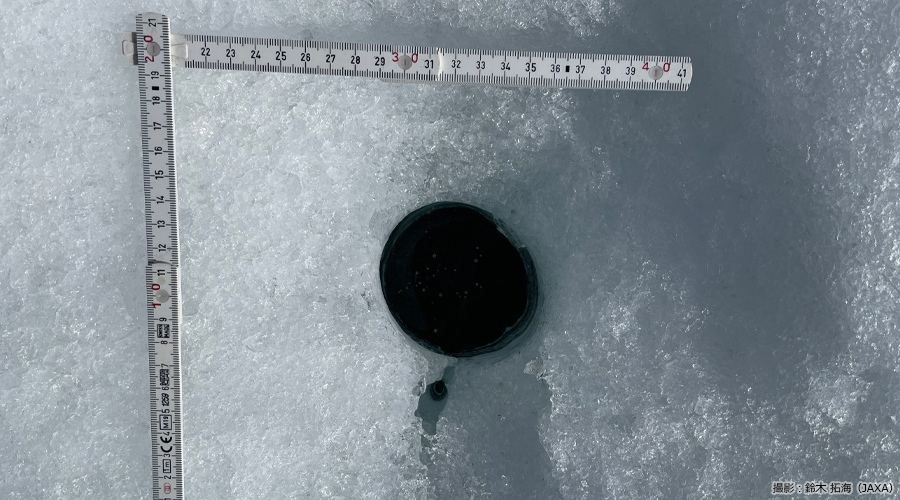

写真1は2024年6月9日のSIGMA-Bサイトの写真です。一昨年、去年はこの時期には白いロガーBOXの直下にあった積雪面が今年は低い位置にあることがわかります。写真2は1カ月後(7月9日)のSIGMA-Bサイトの写真です。表面はさらに低下したことがこの写真からもわかります。この時の積雪深は5 cmでした。

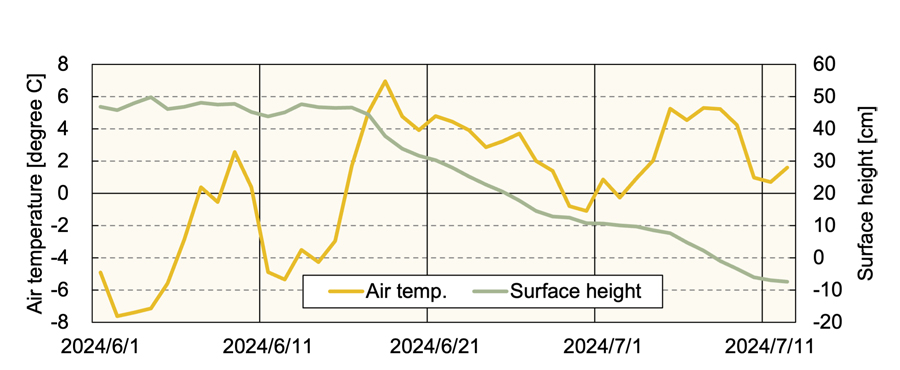

図1はSIGMA-Bサイトで観測された2024年6月1日から7月12日までの日平均気温と日平均表面高の推移です。6月の前半の気温は氷点下でしたが、6月後半からは安定して正になっていました。気温の上昇と共に表面高が低下していることも観測データからわかります。6月の表面高の低下量は36.1 cm、で、解析期間合計で54.3 cmでした。

6月のこの表面高低下量は、観測開始の2012年以降の12年間で3番目に大きく、比較的珍しい年であったことがわかりました。今後も調査は続きますので、引き続き氷河の状態を観測していきたいと思います。

(2024/7/16)

氷帽には、眼に見える変化と眼に見えない変化がありました

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

2024年7月9日、SIGMA-Bサイトへ観測に向かいました。

これまでの報告で、カナック氷帽上の積雪がだんだんとなくなっていく様子をお伝えしてきましたが、観測を行ってきた領域(氷帽辺縁からSIGMA-Bまでの範囲)ではほとんど積雪がなくなりました。氷帽の辺縁部では、上流で破砕された氷が水流によって下流へ流され、堆積し、掌状に広がっている様子を観察できました(写真1)。

氷帽辺縁は、写真2のようなザクザクで柱状の氷(風化氷)がよく見られ、積雪で覆われていた状態とは様相がかなり変わりました。

鉱物粒子と微生物によって構成されるクリオコナイトが、氷面の鉛直方向下側に存在する様子も観察できました。氷帽には、写真3のようなクリオコナイトホールがいくつか分布していました。

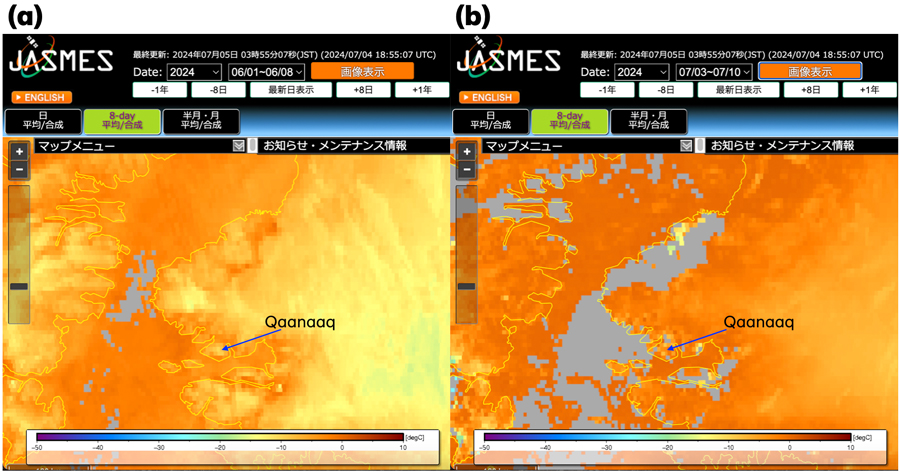

JAXA地球環境モニター(https://www.eorc.jaxa.jp/JASMES/index_map_j.html )で、SGLIセンサが観測した雪氷面温度を可視化してみました(図1)。カナック氷帽上の雪氷面温度は、6月上旬に比べて、7月上旬の方が高いことがわかります。

(2024/7/15)

海氷は解け、船の到着により物資の搬入が始まりました

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

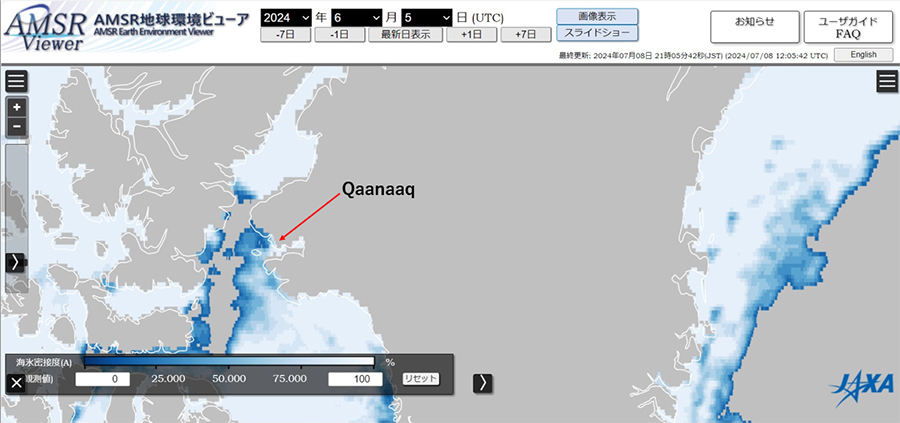

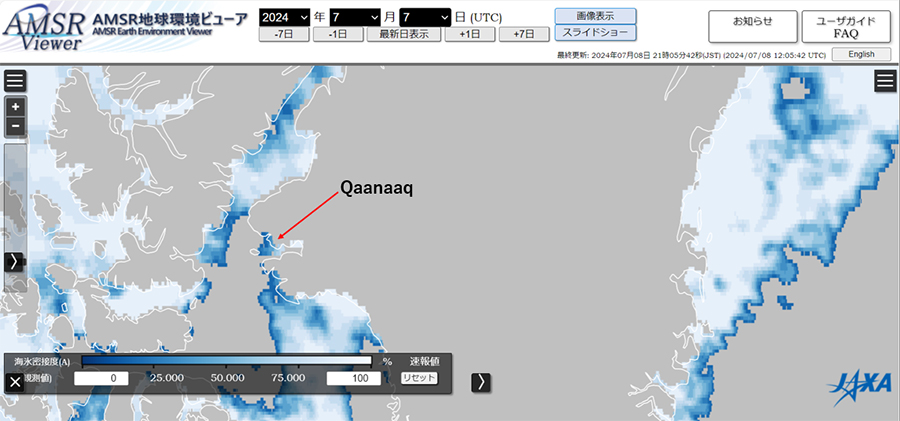

カナック村周辺の海氷の融解が進んでいます。

2024年6月5日、私たちがカナックに到着した際には、周辺の海は氷で覆われていました(写真1)。1カ月ほどたった7月5日には、氷が解けて海水が見える範囲が広がっていました(写真2)。

AMSR地球環境ビューア(https://www.eorc.jaxa.jp/AMSR/viewer/ )でグリーンランド周辺の海氷密接度を見てみても、ここ1カ月で密接度が低下していることがわかります(図1, 2)。AMSR地球環境ビューアでは、海氷密接度のほかにも、GCOM-W衛星に搭載されているAMSRセンサによって観測された、海、陸、大気における水に関するさまざまな物理量を可視化することができます。

海氷が開けてきたということもあり、7月7日にはRoyal Arctic Line(輸送船)がカナックに到着し、物資の荷運びが始まりました(写真3)。枯渇しかけていた食料品等がスーパーに運ばれ、村民の暮らしも豊かになります。私たちも、新しい食品が店頭に並べられることを楽しみにして待っています。

本日7月8日は快晴です。村の人に会うと、全く知らない人同士でも「Good morning.」と声を掛け合います。ここまでは、日本でもよくある会話かもしれませんが、「It is beautiful day.」と言葉を交わすことは、日本の都会ではあまりないことかもしれません。カナックでは、気持ちよく1日が始まります。

(2024/7/8)

グリーンランド北西部にも夏が近づいています

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

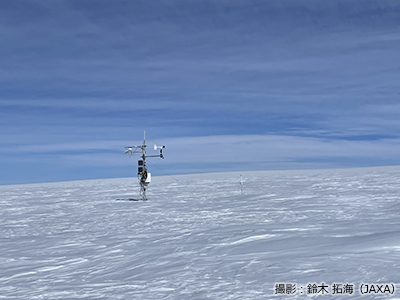

2024年6月24日、カナック氷河上流部へ観測に行きました。前回観測時とは様子が打って変わり、氷河表面に水流が形成されている様子を観察できました(写真1)。この日は空気が澄んでいて、一面の青空が広がり、観測びよりの一日でした。カナック氷河上流に新たなAWSを設置することができたので、気象状況がしっかりと測定されていることを期待しています。

6月30日には、氷帽上部に位置するSIGMA-Bサイトへ観測に行きました。前日までに雪が降ったようで、表面には1 cm程度の新雪が積もっていたものの、足元には黒い汚れ物質が広がってきていました(写真2, 3)。

SIGMA-Bサイトでは、積雪断面観測を実施しました。積雪は氷が出るまでの深さで17 cmあり、前回よりも30 cm以上融雪が起きていることがわかりました(写真4)。

カナック村では、Arctic Poppyというかわいいお花が咲きました(写真5)。氷帽ではまだ降雪イベントが起きていますが、着々と夏が近づいています。

(2024/7/1)

氷帽の積雪深は低くなる一方で、村の士気は高まっています

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

2024年6月19日、SIGMA-Bサイトへ観測に行きました(写真1)。積雪深を調べたところ、54 cmほどであることがわかりました(写真2)。カナックに到着して最初にSIGMA-Bサイトへ観測に向かったのが6月9日になります。この時の積雪深は70 cmほどであり、しゃがんだ人が隠れる高さでした(写真3)。6月9日以降、5 cmの降雪があったものの、わずか10日間で融雪はかなり進んでいます。我々がカナックに到着したタイミングがまさに融雪が加速する直前であったと思われます。貴重なタイミングで観測を始めることができました。

夏至にあたる6月21日は、グリーンランドの「National Day」で、カナック村の体育館ではお祭りが催されていました(写真4)。お祭りではマッタ(くじらの皮)の煮込み(写真5)やパン、コーヒーなどの飲み物が無料で配られていました。夜は村民によるバンドの生演奏が楽しめました。老若男女とわず、この日を祝い、楽しむ様子を感じることができました。

(2024/6/24)

カナックの海は氷づけ・氷河には雪

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

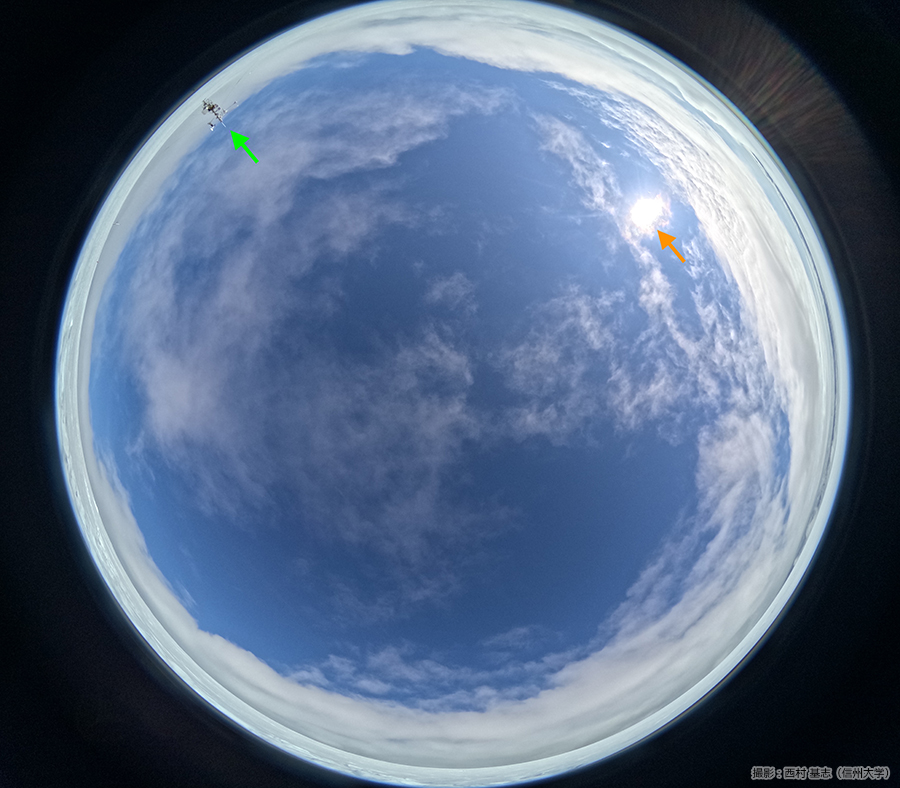

2024年6月13日、SIGMA-Bサイトへ観測に行きました。6月9日に仕掛けたカメラのデータを回収し確認したところ、SIGMA-B上空の様子がよく撮れていました(写真1)。積雪断面を観測したところ、6月11日~12日に降雪があったため、5 cmほどの新雪層が観察できました。

6月15日、氷河とりつきのサイトへ観測に行きました。ドローンで上空からカナック村方面の海と氷河の撮影に成功しました(写真2)。まだ海の表面は氷づけになっていることがわかります。氷河表面は、雪で覆われています。

氷帽へ向かう新雪に、2人だけのトレースが刻まれました(写真3)。

今後の雪氷の融解状況に注目していきたいと思います。

(2024/6/16)

グリーンランド北西部カナック氷帽・氷河の観測が始まりました

執筆者:鈴木 拓海(JAXA)

2024年6月5日、ArCS II雪氷課題サブ課題1グループの先遣隊(西村・鈴木)が、カナック村にある観測拠点に到着しました。

6月7日、カナック氷河のとりつきまで偵察を行い、氷河の状態を確認しました。積雪が氷河を覆っていることがわかりました。

6月9日、我々が維持・管理している自動気象観測装置のメンテナンスを行いに、氷河上流のSIGMA-Bサイトへ向かいました。気象装置からデータを回収し、積雪断面の観測等を行いました。積雪は、氷が出てくるまでの深さでおおよそ70 cmでした。

6月10日、再び氷河とりつき付近まで向かい、ドローンで上空からの積雪状況を確認、積雪の採取等を行いました。

今後も、8月末まで継続的に観測を行います。

(2024/6/12)