サイエンスアゴラ2024にブース出展しました

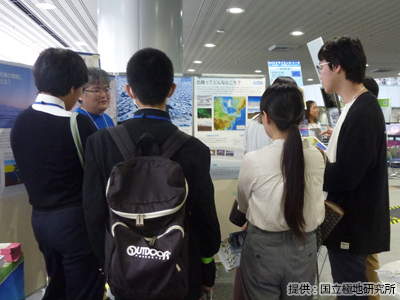

2024年10月26日(土)、27日(日)に、東京お台場で開催された科学技術振興機構(JST)主催の科学技術イベント サイエンスアゴラ2024 にブース出展しました。参加4年目となった今年、ArCS IIブース「今、なぜ北極!? ~気候変動と私とのつながり~」 では、若手研究者によるサイエンストークとパネルや実物の展示を中心に提供しました。科学技術好きの親子連れや学生、科学館・教育関係者など2日間で500名程度の方がブースを訪れました。

サイエンストーク:若手研究者が語る!北極域研究の最前線

若手の北極研究者が、気候予測、雪氷微生物、海洋生態系、大気観測について紹介するサイエンストークを行いました。

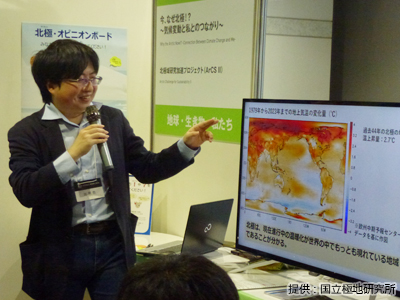

トーク① 「激動する北極の気候」

気象学・気候学が専門の相澤 拓郎氏(国立極地研究所/気象庁気象研究所)は、スーパーコンピュータ上に地球を再現した「地球システムモデル」を用いた北極の気候変動解析や将来予測について紹介しました。北極の温暖化は1979年以降、地球全体平均と比較して約3倍のスピードで進んでいます。北極の気候は過去100年の間、自然及び人間活動に起因する変化に人間活動とは無関係に生じる変動が重なって、激しくゆれ動いてきました。今後も温室効果ガスの排出が増え続ければ、北極の気温は急速に上昇し続ける可能性が高いことを伝えました。参加者からは「観測技術の質は解析の精度に影響を与えるのですか」「現在の予測だと2100年には北極海に氷は無くなってしまうのでしょうか」などの質問が寄せられました。

トーク② 「氷河上で生きる微生物」

雪氷生物学が専門の小林 綺乃氏(千葉大学)は、氷河上に生息する微生物、特に氷河の融解水がたまる水たまり・クリオコナイトホールに繁殖するツボカビについて紹介しました。氷河の融解を促進する原因の一つが、雪氷藻類による氷河の暗色化です。ツボカビは研究が始まったばかりで謎が多い微生物ですが、世界中の氷河で発見されており、雪氷藻類に感染することで氷河の暗色化を抑制する可能性があることが分かってきました。また、観測拠点であるグリーンランドのカナック村での生活や住民との交流など、観測活動の全体像も伝えました。参加者からは「ツボカビは最近発見されたのですか」「場所によってツボカビの感染率は異なるのですか」などの質問が寄せられました。

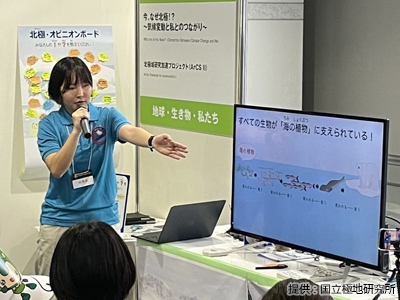

トーク③ 「北極海の泥に眠る小さなタネ」

生物海洋学が専門の深井 悠里氏(海洋研究開発機構)は、北極海の豊かな生態系を支える植物プランクトンについて紹介しました。この大増殖には海底に沈んだ植物プランクトンのタネ(休眠期細胞)が重要な役割を果たしているのではとの考えや、海氷の融解時期や日射量の変化がどのように大増殖に影響を与えるのかを、北極海の海底から採集してきた泥を見せながら伝えました。また、今夏も参加した海洋地球研究船「みらい」の北極航海でのこぼれ話も紹介しました。参加者からは、「北極海の場所によってタネの種類や量が違いますか」「植物プランクトンの増殖パターンには塩分も影響しますか」などの質問が寄せられました。

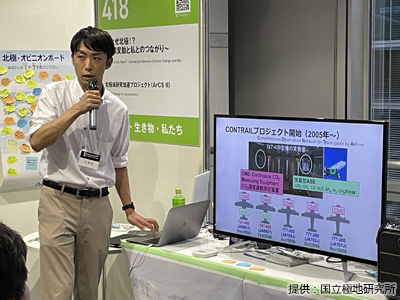

トーク④ 「飛行機から診る北極上空の温室効果ガス」

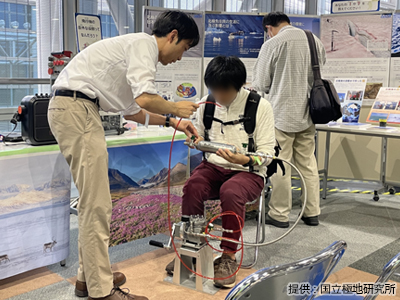

大気化学が専門の藤田 遼氏(気象庁気象研究所)は、航空機を利用した大気観測について紹介しました。航空機で大気観測を行うしくみ、温室効果ガス濃度を定期的に測定することの重要性、長年にわたる観測で明らかになってきたこと、例えば、化石燃料の大量消費や夏の植物の光合成が二酸化炭素濃度に大きな影響を与えること、大気中のメタン濃度は増え続けていることなどを伝えました。サイエンストーク後には、手動の大気採取装置(MSE)の体験会も行われました。参加者からは「高緯度で二酸化炭素の季節変化が大きいのはなぜですか」「温暖化により植物が増えると二酸化炭素の吸収量に影響はあるのでしょうか」などの質問が寄せられました。

展示:見て、触って、語って、北極のリアルを知ろう!

展示では大型北極域地図や展示パネル、タブレットなどを活用し、北極やArCS IIの活動について紹介しました。今年はそれに加え、雪氷微生物を観察できる顕微鏡、北極海で採取した海氷や泥、航空機に搭載した大気観測装置、地球儀の工作 などを展示しました。来場者は子供から大人まで幅広く、展示物を見たり触ったりしながら、研究者と北極や研究について活発に語り合いました。

ブース内に設置したオピニオンボードには、「さまざまな要因によって北極の気候が大きく変化していることがよく分かりました」「ツボカビの解明が楽しみです」「植物プランクトンの大増殖の時期が変動する理由に納得でした」「研究者は地球のお医者さんという言葉に感動しました」「自身の研究を分かりやすく社会に伝えていて、素敵な科学コミュニケーション活動だと感じました」などの声が寄せられました。

今回のサイエンスアゴラへの参加は、ArCS II研究者が市民、特に、学生、科学館・教育関係者、メディアと交流する貴重な機会となりました。JSTのウェブメディア・サイエンスポータルでは、ArCS IIブースについての報告記事 が公開され、北極の注目度の高さがうかがわれました。他機関とのネットワーキングや連携の継続・拡大につながる良い機会にもなり、今後のアウトリーチ活動の発展が期待されます。