オーロラ帯の過去3000年間の変化を再現

2021年9月8日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 統計数理研究所

オーロラは、太陽と地球の大気、そして地磁気が複雑に作用して起こる発光現象です。地球上でオーロラが見えやすい地域を示す「オーロラ帯」の範囲は、地磁気の変動に伴って年々変化しています。

国立極地研究所の片岡龍峰准教授と統計数理研究所の中野慎也准教授は、オーロラ帯の位置を求める計算手法について、近年の観測データを用いて統計的に検証し、その手法を地磁気モデルに応用するという方法で、過去3000年のオーロラ帯の変化を連続的に再現することに成功しました(動画1)。

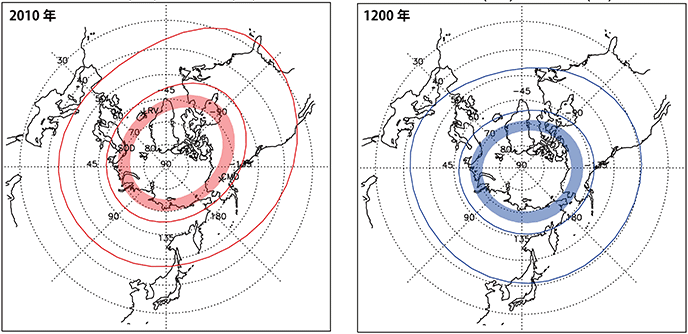

この再現により、過去3000年間で日本とオーロラ帯との距離が最も近かったのは12世紀であることが確認できました(図1右)。これは、鎌倉時代の歌人・藤原定家が『明月記』の中で述べた、1204年2月に京都からオーロラ見えたという情報と整合性があります。

将来、激しい太陽活動が起こった場合、オーロラが広範囲に発生し、その影響による電力障害等が懸念されています。本成果は、このような宇宙災害の被害地域や規模を想定するための基礎をなすものと言えます。

動画1:過去3000年間のオーロラ帯の変化。動いている楕円の線は外側から、磁気緯度40度、60度、65度、70度を示している。磁気緯度65度と70度の間がオーロラ帯である。

図1:北極域における2010年のオーロラ帯(左)と、本研究により明らかになった1200年時点のオーロラ帯(右)。北極点を中心とした地図上に示した。赤と青の塗りつぶし部分がオーロラ帯。オーロラ帯の外側の色線は、外側から、磁気緯度40度、60度を示している。

研究の背景

オーロラの見えやすい地域「オーロラ帯」は、地磁気極(注1)を取り囲んでドーナツ状に存在し、磁気緯度(注2)が65度から70度の地域と定義されます。現在の地磁気極は、北半球ではグリーンランド北部、南半球では南極大陸上の「ドームC」付近にありますが、地磁気は時代によって変動するため、地磁気極やオーロラ帯の位置も変わり、その変化に応じてオーロラが目撃される場所も変化してきました。

日本は、少なくとも過去1万年は磁気緯度(注2)が低く、オーロラ帯に入ったことはありませんが、磁気嵐(注3)により大規模なオーロラが発生した場合には、日本でもオーロラが目撃されることがあります。これまでの研究で、鎌倉時代の1200年頃は地磁気の軸が日本側へ若干傾いていたために、過去2000年の間で最もオーロラが見えやすい時期だったと考えられています。そして、藤原定家が、1204年2月、『明月記』にその目撃情報をたびたび記した「赤気」という語は、オーロラを指していたことが明らかになっています(文献1)。

このように、これまでも、地磁気の軸の傾きによってオーロラが見えやすい地域が変化するという報告は数多くなされてきましたが、数千年という長期にわたるオーロラ帯の位置や形状は詳細には再現できていませんでした。本研究では、過去の複雑な地磁気の変化について、世界中の様々な時代の古地磁気データと整合するよう再構成した古地磁気モデル「CALS」を用いて、過去3000年のオーロラ帯の変化を再現することを試みました。

研究の内容

本研究ではまず、オーロラ帯の再現に適した磁気緯度の求め方を検討しました。磁気緯度の求め方には、その場の伏角のみから直接計算する「伏角緯度」や、地磁気の双極子成分のみを考慮した「双極子緯度」など、複数の異なる計算方法があります。しかしながら、伏角緯度は局所的な磁気異常の影響を受けすぎる、双極子緯度は実際の地磁気の歪みを無視しすぎる、という欠点がありました。本研究では、磁力線を磁気圏まで辿った先の頂点高度で緯度を再定義する「頂点緯度」を古地磁気モデルに適用し、オーロラ発生位置の正確な再現を試みました。古地磁気モデルとしてCALSモデルよりも高精度なIGRFモデルを用い、過去50年の地上磁力計によるオーロラ電流観測データの統計解析結果をモデル計算と比較したところ、「頂点緯度」を用いた手法は双極子緯度や伏角緯度よりも妥当であることが確認されました。

次に、頂点緯度をCALSモデルに適用することで、過去3000年のオーロラ帯を再現しました(動画1)。

再現の結果、オーロラ帯の位置は、12世紀に日本に最も距離が近かったこと、つまり、その頃が過去3000年の間で最も日本でオーロラが見られやすかった時期であったことが確認されました(図1)。また、12世紀前後のオーロラ帯の位置は、ノルウェーの古文書「散文のエッダ」や「王の鏡」のオーロラに関する記述とも整合することを確認しました。

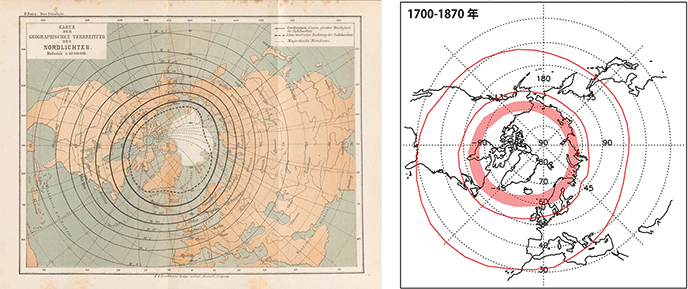

さらに、19世紀のドイツの科学者ヘルマン・フリッツが作成した、18~19世紀のオーロラ目撃事例をプロットした地図(図2左)に見られる「オーロラ帯がイギリスのほうへ膨らんでいる」という特徴的な歪みについても、本研究の計算結果と一致しました。

図2:左:ドイツの科学者ヘルマン・フリッツによる、1700年から1872年のオーロラの目撃例から集計したオーロラ地図(文献2))。右:本研究により再現した1700年~1870年のオーロラ帯(積算値)

成果の意義

将来起こりうる大規模な磁気嵐によって、オーロラが広範囲で発生すると、オーロラの誘導電流によって主要都市の電力ネットワークが破壊され、深刻な停電被害が引き起こされる危険性が高まります。本研究によって、現在から過去3000年間の最も精緻で信頼できるオーロラ帯の世界地図を獲得したことは、そのような将来の世界的な停電被害を想定するためのハザードマップの基礎をなす成果ともいえます。

注

注1:地磁気極

地球磁場を双極子に近似した時に、その軸が地上と交わる点を地磁気極という。

注2:磁気緯度

自転軸ではなく地磁気から決めた緯度。

注3:磁気嵐

地磁気の乱れが数日ほど続く現象で、大規模なものは太陽の爆発現象が原因。

文献

文献1:プレスリリース 「『明月記』と『宋史』の記述から、平安・鎌倉時代における連発巨大磁気嵐の発生パターンを解明」、2017年3月21日、国立極地研究所・国文学研究資料館・総合研究大学院大学・京都大学、https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20170321.html

文献2:Fritz, H. (1881), Das Polarlicht, F. A. Brockhaus, Leipzig, doi:10.3931/e-rara-2131

発表論文

掲載誌:Journal of Space Weather and Space Climate

タイトル:Auroral zone over the last 3000 years

著者:

片岡 龍峰(国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授)

中野 慎也(統計数理研究所 モデリング研究系 准教授)

URL:https://doi.org/10.1051/swsc/2021030

DOI:10.1051/swsc/2021030

論文公開日:2021年8月20日

研究サポート

本研究は国文学研究資料館の「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の助成を受けて実施されました。

お問い合わせ先

(研究内容について)

国立極地研究所 宙空圏研究グループ 片岡龍峰

(報道について)

国立極地研究所 広報室

【報道機関の方】取材・掲載申込フォーム

【一般の方】お問い合わせフォーム