磁気嵐の発生メカニズムと大気シミュレーションから多数の低軌道衛星が喪失に至った原因を解明

2022年12月27日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人情報通信研究機構

ポイント

■数十基の低軌道衛星を大気に落下させた2022年2月上旬の磁気嵐の発生メカニズムを解析

■太陽風観測データの解析結果から、太陽のコロナ質量放出が2つ重なって地球に到来し、それが変則的で予測し難い磁気嵐の発生につながった可能性を示した。

■大気のリアルタイムシミュレーションは、高度200kmにおいて従来の理解より広い範囲で大気ドラッグが増加する結果を示し、大規模でない磁気嵐でも低軌道衛星の運用に影響することを明らかにした。

概要

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所の片岡龍峰准教授は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の塩田大幸主任研究員、陣英克主任研究員、垰千尋主任研究員、品川裕之研究員、成蹊大学の藤原均教授、国立大学法人九州大学の三好勉信准教授との共同研究により、2022年2月上旬に発生した磁気嵐の発生メカニズムを分析し、さらに磁気嵐による大気密度増加をシミュレーションすることで、数十基の低軌道衛星が大気へ再突入して喪失に至った原因を明らかにしました。この研究結果から、磁気嵐による低高度衛星の大気ドラッグ(衛星が周りの大気から受ける空気抵抗)の増加を事前に予測するためには、複雑な太陽面の活動が引き起こす太陽風の構造についてより理解を深め、磁気嵐の予測精度の向上につなげることと、さらに大気ドラッグを高精度に再現する先端的な地球大気モデルの開発と実利用が求められることが示唆されます。

なお、本成果は、2022年12月23日に、欧州科学雑誌「Journal of Space Weather and Space Climate」に掲載されました。

研究の背景

2022年2月上旬に磁気嵐(注1)が発生し、2月3日にスペースX社が打ち上げた49機のスターリンク衛星のうち、38機が大気圏へ再突入して失われました。スペースX社の発表では、衛星の打ち上げ後に、大気ドラッグが50%ほど増加したことを受け、約210kmの低高度において大気ドラッグを低減する安全モードへ移行したが、結局最大40機が復旧不可能となり、目標の高度350kmまで上昇することができずに失われたということです(文献1)。この時発生した磁気嵐の規模はひと月に1回程度発生するようなありふれたレベルにもかかわらず、多数の人工衛星が大気へ再突入した点で注目を集めています。

また、衛星が投入された高度200km付近の大気については観測が少ないことから磁気嵐の影響などの理解が十分に進んでいません。過去の研究では、せいぜい極域にて25%程度の大気密度の増減が知られていたのみでした。そこで本研究グループは、この時の磁気嵐の発生メカニズムの解析に挑みました。

今回の成果

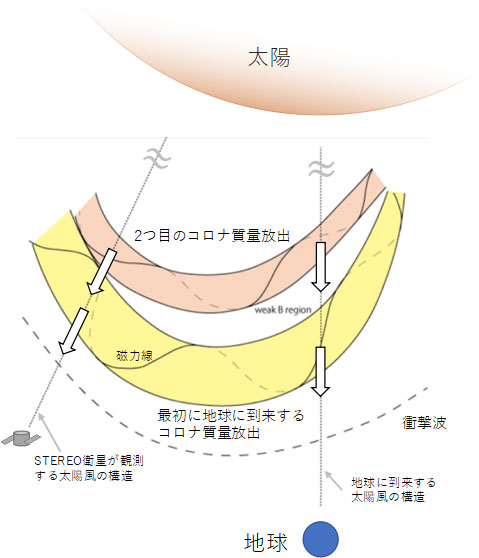

今回解析した磁気嵐は、太陽から放出されたコロナ質量放出(注2)が地球に到来して発生したもので、1つの磁気嵐が終了した後に、もう一つの磁気嵐が起こるという変則的なものでした。コロナ質量放出によって磁気嵐が2回連続して起こる例は稀であり、特に2度目の磁気嵐の予測は難しいものであったと言えます。本研究では、まず、磁気嵐が連続して起こった原因を解明するために、複数の衛星・探査機による太陽と太陽風の観測データを分析しました。その結果、実際は2つのコロナ質量放出が太陽から放出され、その2つのコロナ質量放出が間をおいて到来し(図1)、2回の磁気嵐を引き起こしたことが分かりました。

図1:磁気嵐を引き起こした2つのコロナ質量放出(黄色部分とオレンジ部分)

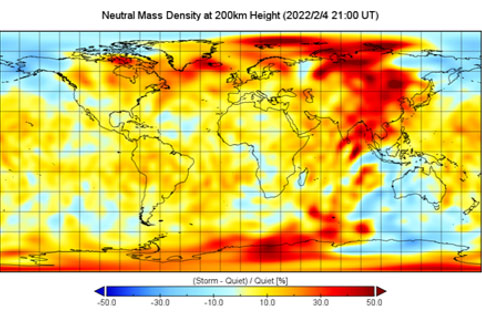

次に、本研究では、弱い磁気嵐だったとはいえ、大気ドラッグが50%増加した、つまり高度200km付近の熱圏(注3)の大気密度が50%増加した、ということが、既存の大気モデルから予想可能だったかを検証しました。その結果、過去の観測データの統計に基づいて作成された経験モデルでの大気密度の増加は25%程度であったのに対し、大気の物理プロセスを計算するシミュレーションモデル(GAIA、注4)では、磁気嵐によって加熱され膨張した大気が極域から低緯度に広がり、50%の密度増加がグローバルに現れることがリアルタイムに予測できることが分かりました(図2)。

図2:GAIAによって計算された高度200kmの大気質量密度(2022年2月4日21時世界標準時)。磁気嵐発生前からの変動を%で表示。

今後の展望

今後、複数の衛星・探査機による太陽や太陽風の観測データと、コロナ質量放出のシミュレーション結果を詳細に比較して、理解が不十分であり予測困難となっている、コロナ質量放出の詳細な構造を定量的に調査する予定です。また、今回の結果では熱圏領域における大気シミュレーションモデルが衛星運用の場で用いられる経験モデルより高い再現性能を持つことが示されました。今後GAIAの実用化に向けて試験運用と改良を行うとともに、誤差や限界についても評価を行う予定です。

各機関の役割分担

・国立極地研究所:太陽・太陽風観測データの分析

・情報通信研究機構:太陽・太陽風観測データの分析、GAIAの開発、GAIAによる実時間シミュレーションの実施

・成蹊大学:GAIAの開発

・九州大学:GAIAの開発

注

注1:磁気嵐

太陽で大規模な爆発が発生すると、大量のプラズマが放出される。そのプラズマが地球に到達したときに、地磁気が世界規模で数日間弱くなる現象を磁気嵐と呼ぶ。

注2:コロナ質量放出

太陽フレアと呼ばれる爆発に伴って、大量のプラズマが太陽磁場を引き連れて一気に宇宙空間へ噴き出す現象。

注3:熱圏

地球大気は、気温の高さ分布により4つの層に分けられ、下から順に、対流圏(0-約10km)、成層圏(約10-50km)、中間圏(約50-80km)、熱圏(約80-1,000km)と呼ばれる。

注4:GAIA

九州大学、成蹊大学、情報通信研究機構の共同研究により開発された大気圏・電離圏モデル(GAIA:Ground-to-topside model of Atmosphere and Ionosphere for Aeronomy)。現在情報通信研究機構にて宇宙天気予報の参考情報として試験的に実時間の計算を実施している。

参考文献

文献1:スペースX社ウェブサイト https://www.spacex.com/updates/ “February 8, 2022 GEOMAGNETIC STORM AND RECENTLY DEPLOYED STARLINK SATELLITES” (2022年10月3日閲覧)

発表論文

掲載誌:Journal of Space Weather and Space Climate

タイトル:Unexpected space weather causing the reentry of 38 Starlink satellites in February 2022

著者:

片岡 龍峰(国立極地研究所・総合研究大学院大学)

塩田 大幸(情報通信研究機構)

藤原 均(成蹊大学)

陣 英克(情報通信研究機構)

垰 千尋(情報通信研究機構)

品川 裕之(情報通信研究機構)

三好 勉信(九州大学理学研究院)

DOI:10.1051/swsc/2022034

URL:https://doi.org/10.1051/swsc/2022034

論文公開日:2022年12月23日

研究サポート

本研究の一部は、文部科学省科学研究費補助金(JSPS JP21H04492、JP21H01150、JP20K04037、JP20K04037、JP19K03942)の助成を受けて行われました。

お問い合わせ先

(研究内容について)

国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授 片岡 龍峰

国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波伝搬研究センター 宇宙環境研究室 主任研究員 陣 英克

(報道について)

国立極地研究所 広報室

国立研究開発法人情報通信研究機構 広報部 報道室

【報道機関の方】取材・掲載申込フォーム

【一般の方】お問い合わせフォーム