守屋真聖さん(以下守屋):守屋真聖です。高校三年生です。第14回中高生南極北極科学コンテストに応募して優秀賞をいただきました。

ーー中高生南極北極科学コンテストに応募した動機を教えてください。

守屋:もともとペンギンが好きで、ペンギン研究者の上田一生先生のホームページを拝見したことがありまして、そこに中高生南極北極科学コンテストのことが書いてあって「興味あるな」と思ったので応募しました。

中高生ジュニアフォーラムでの発表の様子

中高生ジュニアフォーラムでの発表の様子

ーーテーマを思いついたきっかけを教えてください。

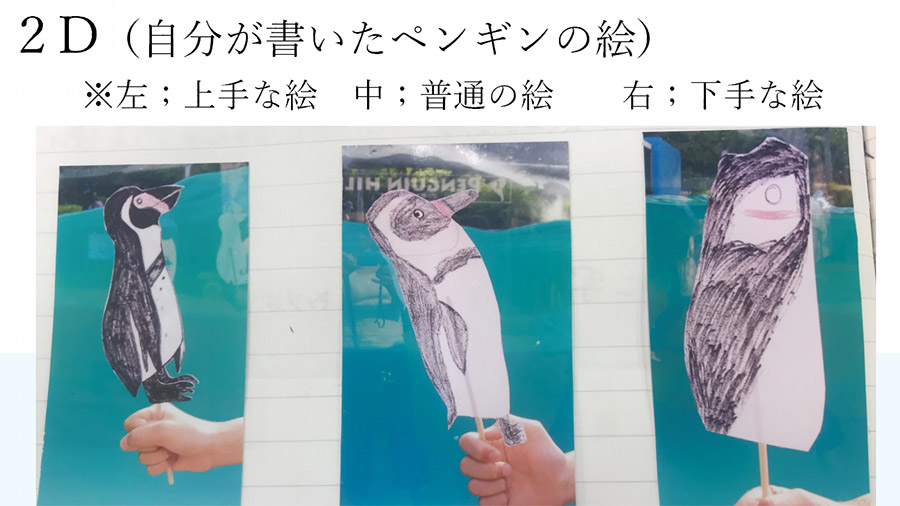

守屋:小学生の時の自由研究で、二年生から六年生まで動物園や水族館のペンギンを研究対象として考えた研究テーマがありまして、2Dのペンギンと3Dのペンギンを実際のペンギンに見せることによって、どのような反応をするのかというテーマで研究をしていまして、それを南極にいるペンギンに見せたらどのような反応を示すのかということを考えて応募しました。

実験に使った2Dの絵

ペンギンのぬいぐるみ(3D)に興味を示したペンギン

ーーペンギンには興味があったのですか?

守屋:僕が3歳の頃ですが、葛西臨海水族園でペンギンを見て以来ずっと興味がありまして。ただ単にペンギンが好きだというのもあるのですが、その時に買ってもらったぬいぐるみを使って水槽の周りを泳がせる真似をしたらペンギンが付いてきて、「あ、おもしろいな」と思って、それ以来ペンギンが好きになりました。

ペンギンのぬいぐるみを使って泳がせる真似をした(3歳の頃)

ーー守屋さんが考える提案のアピールポイントを教えてください。

守屋:2Dと3Dの中でも2Dは写真と絵を用いているのですが、絵の中でもざっと黒白だけだったりとか、ちゃんときれいに絵を描いたペンギンを使ったり、使い分けをしているところにこだわりがあります。

ーーでは一方で提案を考える際に苦労した点はありますか?そしてそれをどう克服したのか教えてください。

守屋:南極という厳しい環境の中で実験をするならどのようにするといいかと考えたときに、やはり壊れてしまうのはよくないと思ったので、写真や絵をラミネート加工したものを使うことを考えました。

ーー受賞が決定した際、周りの反応はいかがでしたか?

守屋:受賞した時は中学生だったので、小学校からの友達は「あの時のペンギンを使ったの?」と反応してました。これまで研究をしてきて、それらを関連付けて発展させたことで優秀賞をいただけたので、もちろん父や母もみんなとても喜んでいました。

ーー受賞されたことでご自身の中で気持ちの変化はありましたか?

守屋:他の研究や、極地研に併設されている南極・北極科学館などを見て、実際の南極や北極がどういうところなのかということや、極地の砂の成分などを発表された方がいて、「そんなものがあるんだな」と思って視野が広くなりました。

ーー今は高校生ですが、将来進みたい道は決まっていますか?

守屋:私は医学に興味がありまして、現場に立つ医師になるか研究医として医学に貢献するかというのを今悩んでいて、どちらも学べる大きな大学に行きたいと思っています。

ーー守屋さんの気分転換の方法や趣味を教えてください。

守屋:趣味は旅行です。実際にその場所を訪れた後にその場所がどういう地形かというのを写真に撮って、地理を専攻しているので、学習したことと関連付けて「これはこのような地形の成り立ちだな」と考えるのが好きです。

ーー中高生南極北極科学コンテストでの受賞が今の自分に与えている影響があれば教えてください。

守屋:私の学校はSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に認定されていまして、その中で探究活動を行っています。そもそも研究の過程などをまとめることがあまり得意ではなかったのですが、コンテストに出たことによって、学校の探求活動の中で原因や結果をまとめるときなどにとても役立っています。

あと、大規模な会場で発表したことで、以前よりも自信を持って話すことができるようになりました。

ーー今、中高生南極北極科学コンテストに応募するとしたらどのような提案をしてみたいですか?

守屋:以前は3Dではぬいぐるみやプラスチックを使ったペンギン型のロボットを使おうかと思っていたのですが、近年環境問題でプラスチックが問題視されている中、その研究を行うとなると地球の環境によくないと思っているので、地球にやさしい材料を探して研究をできるように応募したいと思います。

ーーそれではお尋ねします。守屋さんにとって中高生南極北極科学コンテストとは?

守屋:『他の発表者からの案を通して自分の知識をさらに広げる機会である』と思います。

ーー今の中高生へ伝えたいこと、アドバイスがあればお願いします。

守屋:今コロナ禍でなかなか移動できなかったりしますが、移動ができないが故に情報が得られないという訳はなくて、ネットなどを通して情報は得られる時代ではあるので様々なことに着眼点を置いて、自分の探求心や新たな視野を切り開けるように頑張ってほしいと思います。

ーー守屋さんは小さい頃からペンギン博士ということですが、おすすめのペンギンスポットがあればご紹介していただけるとうれしいです。

守屋:長崎県にある長崎ペンギン水族館というペンギンを専門にした水族館があって、日本でいちばん多くの種のペンギンを飼育していまして、そこではペンギンのお散歩が海辺で行われていて海に泳いでいくペンギンがいたりしておもしろい所です。他にも、似たようなペンギンがいるのですが、似ているけれどここが違うと解説が書いてあって、「こういうところが違うんだ」、「こういうところに棲んでいるんだ」というのがわかりやすいのでおすすめです。また、この実験をさせていただいた埼玉県のこども動物自然公園では、フンボルトペンギンという種類のペンギンが飼育されています。フンボルトペンギンは巣穴を掘って生息するペンギンなのです。暖かいところに棲んでいまして、巣穴のような巣箱があったり山が実際にあったり、フンボルトペンギン限定ではありますが生活スタイルを見ることができてとてもおもしろいと思います。

ーー最後に伝え忘れたことなどありますか?

守屋:地球温暖化によって氷床が融けたりペンギンの巣の環境が変わってきたりしているので、環境に目を向けて自分ができること、そして自分が置かれている状況を把握して活動や行動に活かせることができるといいと思います。

ーー本日はインタビューありがとうございました。

守屋:ありがとうございました。