ArCS IIイベントシリーズ・サイエンストーク「トナカイが魚を食べる!?:永久凍土がつくる環境と人のくらしと生きものたち」を開催しました

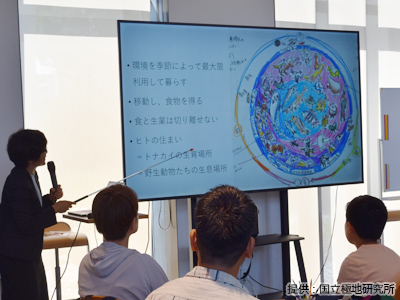

ArCS IIの最終年度である2024年度は、代表機関の国立極地研究所の南極・北極科学館を中心に、ArCS IIイベントシリーズ「ようこそ、北極へ!」を、年間を通して行います。2024年8月10日(土)には、大石 侑香氏(神戸大学)を講師に迎え、サイエンストーク「トナカイが魚を食べる!?:永久凍土がつくる環境と人のくらしと生きものたち」を実施しました。

登壇者の大石氏は、文化人類学や生態人類学が専門で、2010年代に西シベリアの森林地帯で先住民のハンティと生活を共にし、彼らの生活や文化を研究してきました。前半の話題提供パートでは、北極に暮らす先住民とその生業(狩猟採集、漁撈、トナカイ牧畜など)について、多くの写真を交えて紹介しました。また、西シベリアのトナカイ牧畜では、トナカイに魚や塩を与えて手なずけており、人間―魚―トナカイの共存関係が築かれていることも紹介しました。

後半のワークでは、ハンティの一年を通した生業カレンダーに倣って、参加者それぞれの「自分カレンダー」や「自分地図」を作成しました。普段の自分の生活サイクルやその季節性、行動範囲を振り返り、ハンティのカレンダーと比較することで、両者の相違点や共通点を見出す試みを行いました。

質問の時間には、「どのようにしてハンティと一緒に暮らせるようになったのか」「季節の変化に生活圏の大規模な移動はあるのか」「トナカイに魚を与えるようになったのはいつごろか」「アイヌと西シベリアでは衣装のモチーフに共通性はあるか」「ハンティは現金を使うのか、どう手に入れるのか」「ソビエト連邦の崩壊前後でハンティの生活に変化はあったか」「いつ頃からこの分野に興味を持ったのか」など多くの質問が出て、サイエンストーク終了後にも熱心に質問する参加者もいました。

参加者アンケートには、「西シベリアの先住民の生活について詳しく知ることができた」「先導トナカイを作り、トナカイの特性を利用して生活しているということが面白かった」「争いごとは占いやシャーマンにより解決するとのことで、殺し合いに発展しないことがとてもリスペクトする点だった」「質疑応答では非常に活発な議論が交わされ、さまざまな人の着眼点を垣間見ることができたのが有意義な点だった」「大石さんの雰囲気を実際に拝見して、こういう方なので現地調査ができたのだなぁと思った」などの感想が寄せられ、参加者の北極研究や先住民の人々への興味・関心をさらに引き出すことができました。