第4回ArCS II公開講演会『つながってる!?わたしと北極』を開催しました

2024年12月1日(日)に、第4回ArCS II公開講演会『つながってる!?わたしと北極』を、東京お台場の日本科学未来館・未来館ホールにて開催しました。公開講演会の参加者は86名で、20代以下が3割を占め、前回までの公開講演会に引き続き若年層の参加が目立ちました。教育やメディア関係者の参加も2割弱ありました。

第1部は「つながりを探る」と題した話題提供パートで、佐藤 友徳氏(北海道大学)、小谷 亜由美氏(名古屋大学)、上野 洋路氏(北海道大学)が、日本と北極とのつながりを大気・陸・海の視点から紹介しました。気象予報士の斉田 季実治氏に司会・進行を務めていただきました。

佐藤氏は「北極と日本をつなぐ大気のながれ」と題して、大気を通した日本と北極とのつながりを紹介しました。北極の温暖化により、高緯度で高温を記録する日の増加が心配されていること、シベリアの森林火災由来の煙が日本まで長距離運ばれてきていること、日本を含む東アジアで降水が強まる可能性があること、日本への渡り鳥にも影響を与えていそうなことなど、内容は多岐にわたりました。参加者からは、「なぜ南極より北極の方が温暖化が激しいのでしょうか。」「偏西風が蛇行する理由は温暖化なのでしょうか。」などの質問が出ました。

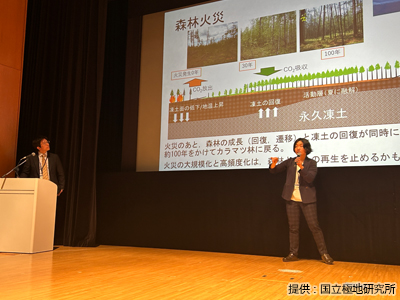

小谷氏は「日本とどう違う?シベリアの森林で起こっていること」と題して、東シベリアの永久凍土地域に広がる森林について日本と比較しながら紹介しました。年平均気温が低く降水量が少ないシベリアに森林が広がるのは永久凍土のお陰であること、森林は自身や土壌に炭素を貯蔵し、水の循環を通して気温を調整していること、近年の環境変化によって森林火災や森林の枯死が増加し、大気や海洋にも影響を与えていることをお話しました。参加者からは、「シベリアの森林にはどのような生き物がいますか。」「微生物が地中の有機物を分解して排出するCO2と植物が吸収するCO2はどちらが多いのでしょうか。」などの質問が出ました。

上野氏は「海でつながる日本と北極」と題して、海の視点から日本と北極とのつながりを紹介しました。1980年代以降、北極海の海氷面積や海氷厚は減少していますが、北極海が「亜寒帯化」することで、北極海の生態系を支える植物プランクトンの増殖や、食卓と直結する漁業へ影響がでていることをお話しました。また、学部生・院生が参加した2023年度おしょろ丸北極航海についても紹介しました。参加者からは、「北極と南極の海洋調査の違いはありますか。」「プランクトンの大増殖が2回起こると、プランクトンの総量は増えるのですか。」などの質問が出ました。

第2部は「つながりを感じる」と題したパネルディスカッションで、ファシリテーターの斉田氏、パネリストの佐藤氏、小谷氏、上野氏の4人が登壇しました。まずは、斉田氏から「北極圏が鍵を握る『冬の天気予報』と『宇宙天気』」と題して、天気予報と宇宙の視点から日本と北極のつながりを紹介しました。「北極振動」が日本の異常気象の要因の一つであること、この冬の天候の予報、文明進化型の宇宙天気災害やその備えの必要性などについてお話しました。参加者からは、「斉田さんの考えと気象庁の予報が違うことはありますか。」「宇宙天気予報が実用化したら、どんな対策をすればよいでしょうか。」などの質問が出ました。

後半は、参加者から事前に寄せられた質問や会場からの質問に答えながら、日本と北極とのつながりや北極域研究について理解を深めていきました。「森林火災による大気汚染の予報は可能でしょうか。」「実際に北極に出向いて観測する必要性や現地での研究活動・生活の様子を教えてください。」「北極圏には国家が存在しますが、研究ではどのような国際連携がなされていますか。」「北極について深く知りたい場合のお勧めウェブサイトなどを教えてください。」「これからどのような北極の研究を進めてみたいですか。」など、多岐にわたる質問が途切れることなく出て、登壇者と参加者が一体となった活気のある時間となりました。

参加者からは、「専門的な知識もありつつ、わかりやすい説明でした。楽しくてあっという間の時間でした。」「わたしと北極、つながっていると感じることができました。」「北極の研究は大切だと思います。今後の発展、進展に大きな期待を持ちました。」「大人からだけでなく子供からの質問が活発でよい会だなと思いました。」「極地域のことを知る貴重な機会でした。是非今後も何かしらの形でこのような活動を継続していただきたいです。」などの感想が寄せられ、参加者の北極や地球温暖化への興味・関心をさらに引き出すことができました。