西堀榮三郎記念探検の殿堂開館30周年記念展「地球温暖化―東近江市から考える北極の環境変化」開催報告

西堀榮三郎記念探検の殿堂開館30周年記念として、2024年7月10日(水)~10月6日(日)に、企画展「地球温暖化―東近江市から考える北極の環境変化」が開催されました。ArCS IIは、展示の企画・監修やイベントの実施に関わりました。

ArCS IIの展示では、北極と南極との違いや北極の環境変化、北極の温暖化の影響が表れやすい理由、日本の北極域研究などを紹介しました。そのほかには、東近江市や琵琶湖周辺の環境変化や「どっちがエコ?クイズ」などの身近なテーマの展示、すごろくやかるたの体験があり、ローカルからグローバルな話題まで、子供から大人までが興味を持てる企画展となりました。来場者からは、「地球規模・身近な地域を題材にしているものもあり、企画展とても面白かったです。」「気温上昇のペースが自分が感じていたよりもずっと早いということが知れました。」「小学生の方にぜひ見学をしてもらってください。」などの感想が寄せられました。

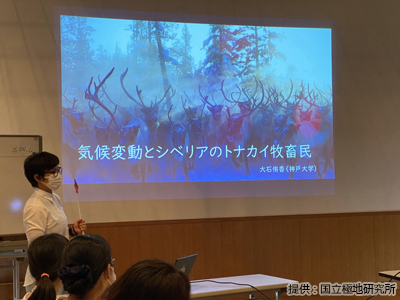

関連イベントとして、2024年7月21日(日)に、「どうなる?どうする?北極の今と未来」と題した北極ボードゲーム『The Arctic』 体験会と大石 侑香氏(神戸大学)による講演会「気候変動とシベリアのトナカイ牧畜民」を行いました。参加者からは、「気候変動の影響が最もわかりやすい形で「見える」場所が北極だと感じました。」「北極は多くの国に囲まれているので各国が協調するのが不可欠だと思いました。」「便利な生活でなく、自給自足の生活を維持できる方がよいという考え方は新しい視点でした。」などの感想が寄せられました。

2024年8月3日(土)には、東近江市出身の青木 輝夫氏(国立極地研究所)による講演会「東近江市から考える地球温暖化と北極の環境変化」を開催しました。子供の頃の愛知川(えちがわ)の思い出を導入として、グリーンランドでの研究観測の様子、地球温暖化がもたらす北極へのさまざまな影響、今後必要な議論について紹介しました。講演中には実験も行われ、子供から大人までが自然現象を理解しやすくする工夫もなされました。参加者からは、「データをもとに、裏付けのある正確な話が聞けました。全てにおいて興味深かったです。」「実験を通しての解説はわかりやすかったです。」「一人一人が理解を高め、私たちの生活を守っていかなければ、大変なことになると改めて感じました。」などの感想が寄せられました。

開催期間が夏休みを含む3ヶ月にわたり、子供から大人まで2,000人近くが訪れました。新聞やテレビなどメディアにも多く取り上げられ、30周年にふさわしく多くの人が訪れる企画展となりました。