オーロラ光学観測開始

2005年3月1日 |

初めてみるオーロラ

(月が明るく出ていますが、昭和基地建物の

向こうに淡くオーロラが出だしました。

オーロラを初めてみる隊員が撮影したものです。)

|

| 昭和基地は、オーロラ帯と呼ばれるオーロラが出現する頻度の高い地域に位置するため、オーロラ観測にとても適した場所です。南極は南半球に位置するので、日本とは季節が逆で、我々46次隊が到着した12月は氷の少ない真夏にあたり、極地で緯度が高いために、太陽は1日中沈みません。1月20日頃から太陽が真夜中に少しだけ沈むようになりますが、真っ暗な暗夜にならずに薄明るい薄明のまままた太陽が昇り、すぐに朝になってしまいます。その後、日に日に太陽が沈む時間が長くなるとともに、真夜中頃の空の暗さが増してゆき、2月に入ると薄明の中明るい星が見えるようになってきて、いよいよオーロラがそろそろ見え出す季節になってきます。今年は2月11日の真夜中、数人の隊員が淡いカーテン状オーロラを短時間初めて視認し、遂にオーロラの季節がやってきました。好天続きだった1月とはうってかわって、今年の2月は異常に天候に恵まれず、晴れた日は数える程しかありませんでしたので、2月はその後殆どオーロラがみられませんでした。そんな中、オーロラ観測の準備が宙空系隊員により着々と進められ、3月に入り、いよいよ夜も長くなってきて、本格的な夜間オーロラ光学観測が開始されました。大きな魚眼レンズのついたカメラやテレビカメラを用いた光でみるオーロラの観測の他に、レーダーを用いた電波でオーロラや電離層を探る観測や、地球磁場や電波の観測等により、さまざまな角度からオーロラとオーロラを取り巻く領域の研究が行われています。3月1日夜、天気も穏やかな中、本格観測開始とともに薄曇の中、雲越し淡いオーロラが現れ出しました。次第に雲が晴れ、大きなカーテンが揺らめいて裾の部分が赤く染まる様子等に、初めてみる隊員は歓声をあげて夢中でカメラのシャッターを切っていました。これから10月中旬頃まで、晴れた暗夜にはオーロラ観測が続けられます。今年太陽活動は極小期に近づきつつありますが、それでもほぼ連日のように活発なオーロラが出現しています。今年はどんな見事なオーロラが出現するか期待しましょう。 |

裾の赤く染まった動くオーロラ

(カーテン状オーロラが揺らめくときしばしば

カーテンの裾がピンク色に光ります。)

|

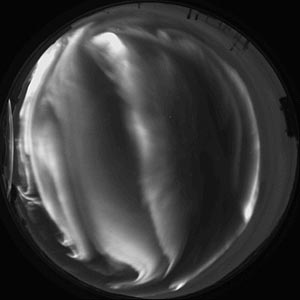

魚眼レンズでみたオーロラ

(ほぼ全天を撮影したもので、天の川や

南十字星もはっきりみえます。)

|

昭和基地情報処理棟屋上に設置された、オーロライメージャーや

テレビカメラの魚眼レンズが入ったドームと7色掃天フォトメタ

|

オーロラ全天単色イメージャーで撮影された緑色のオーロラ発光 |