平成27年度成果

国際共同研究推進:テーマ5

北極気候変動予測研究

実施責任者:羽角 博康(海洋研究開発機構)

1. 多圏相互作用過程解明

2. 遠隔影響過程解明

3. 中期気候変動予測

4. 長期気候変動予測

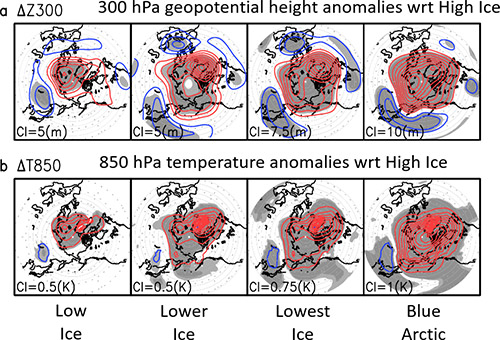

北極の海氷を現在に較べて段階的に薄くしたときの大気の応答を調べた(Nakamura et al., submitted)

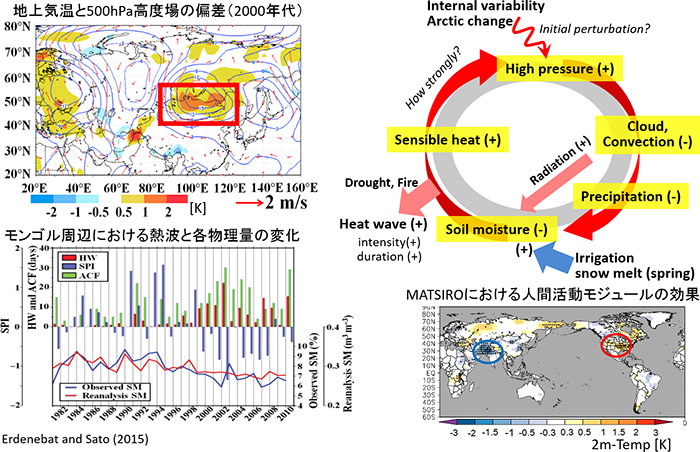

ユーラシア大陸中高緯度における極端高温現象の原因を調べた

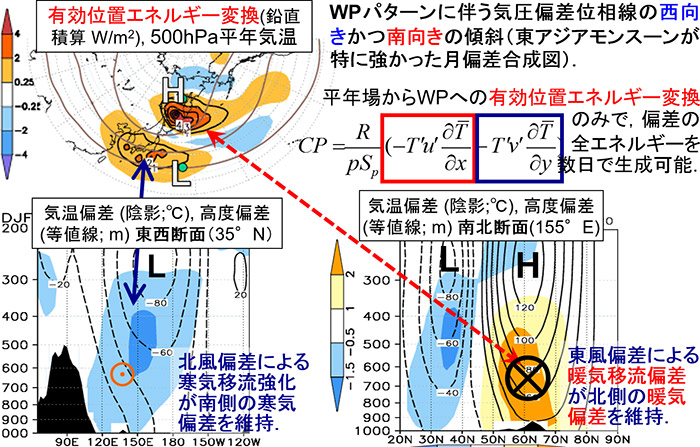

冬季東アジアモンスーンを変調させる卓越循環偏差「西太平洋(WP)パターン」の維持に関わる力学過程の解明(Tanaka, Nishii, Nakamura, in press)

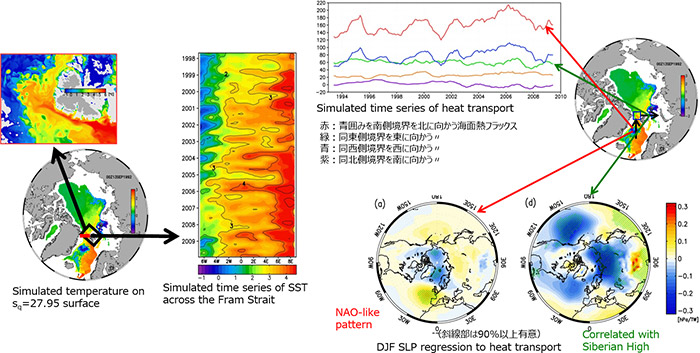

大西洋水流入をモデルで再現し、その経年変動要因を明らかにした

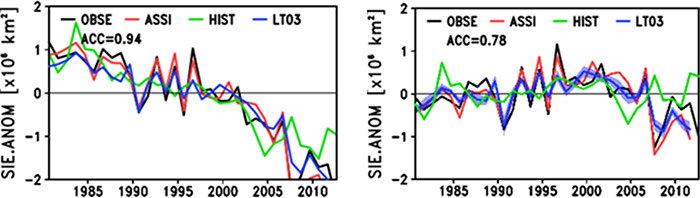

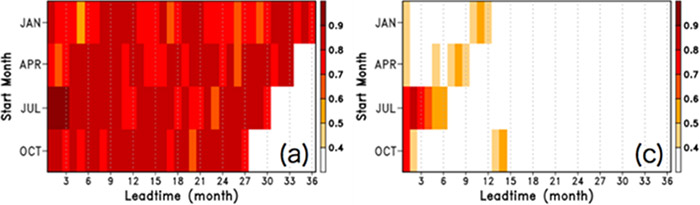

海氷データ同化による海氷変動の再現性と予測可能性について調べた