平成28年度成果

国際共同研究推進:テーマ5

北極気候変動予測研究

実施責任者:羽角 博康(海洋研究開発機構)

1. 多圏相互作用過程解明

2. 遠隔影響過程解明

3. 中期気候変動予測

4. 長期気候変動予測

個別の成果(1)

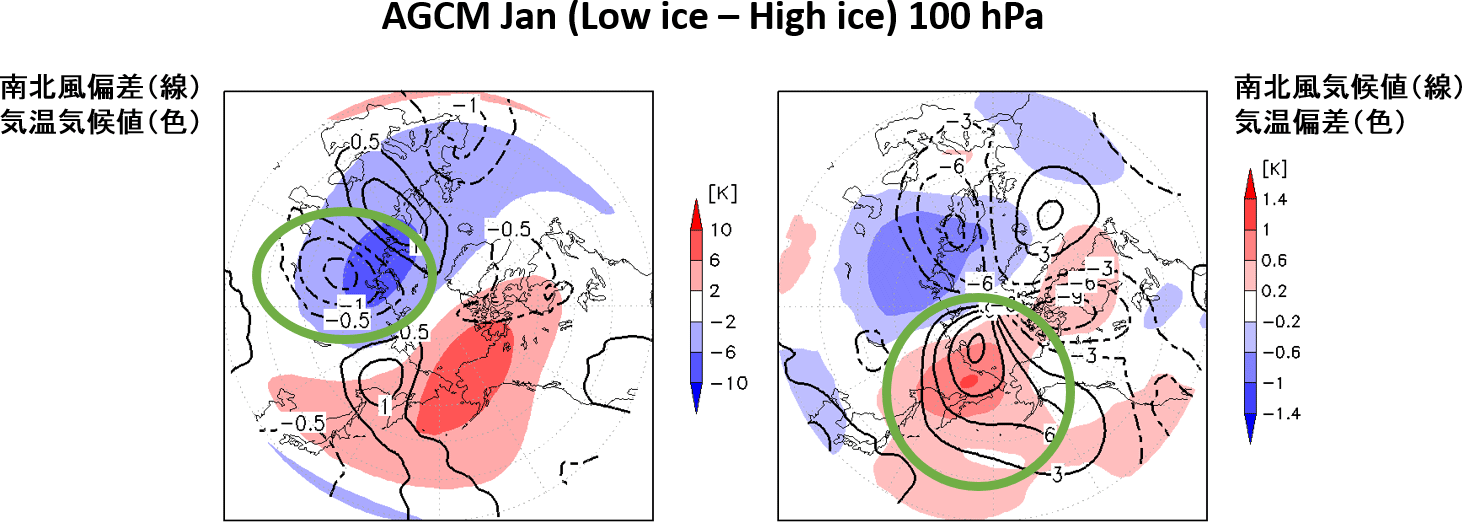

これまで大気モデリングを通して明らかにしてきた、海氷が減少するに従って負のAO的応答が強くなり、東シベリアにおける下層の低温偏差も大きくなるという現象について、メカニズムをさらに詳細に調べた。その結果、

・中央ユーラシア上空(左図の円)と東ユーラシア上空(右図の円)の2ヶ所で準定常ロスビー波の上方伝播が強まる事

・中央ユーラシア上空では南北風偏差、東ユーラシア上空では高温偏差が生じる事で、それぞれが元々存在するシベリア上空のトラフ(惑星波パターン)を強める事

が成層圏極渦の弱化に寄与している事が分かった

個別の成果(2)

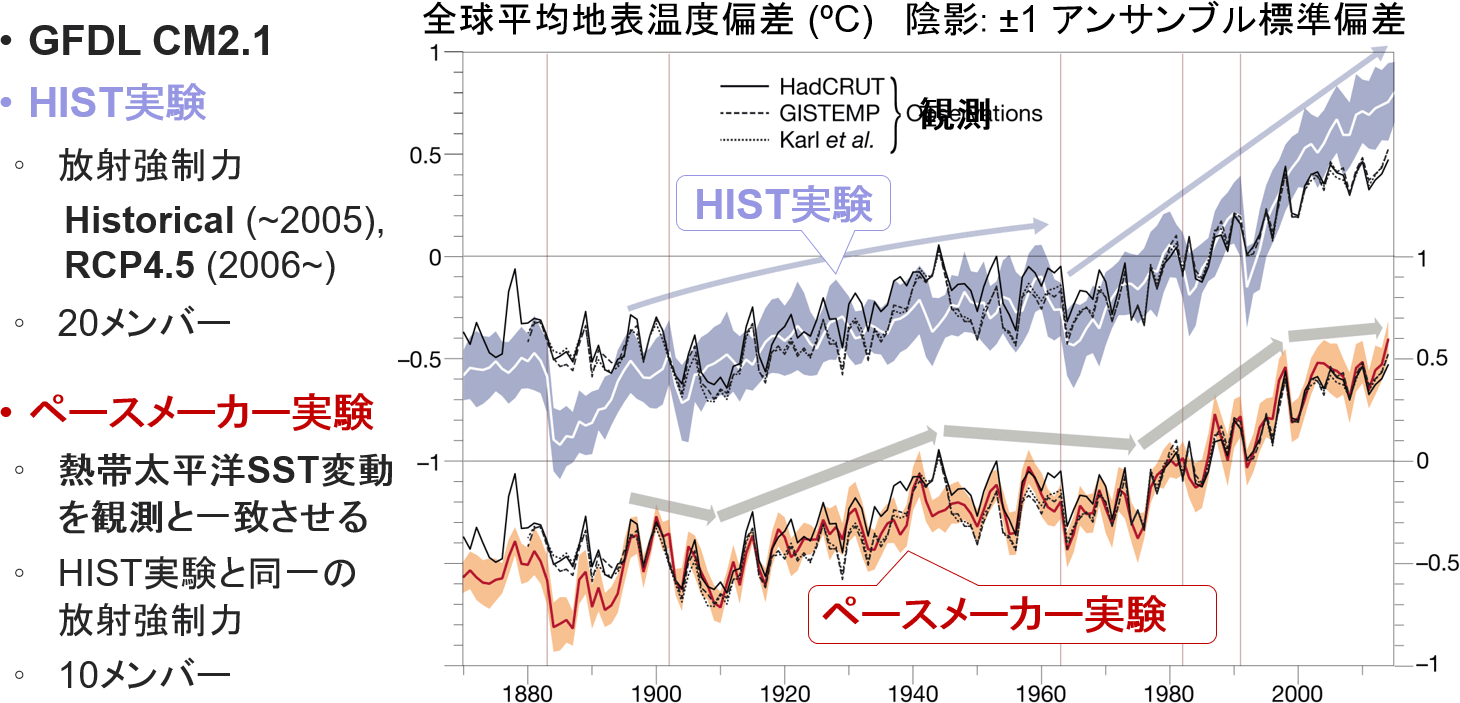

ペースメーカー実験は観測された階段状の温暖化を概ね再現

放射強制力のみでは、アンサンブル平均としては再現できない

“熱帯太平洋変動は階段状の地球温暖化のペースメーカー”

Kosaka & Xie (2016 Nature Geosci)

個別の成果(3)

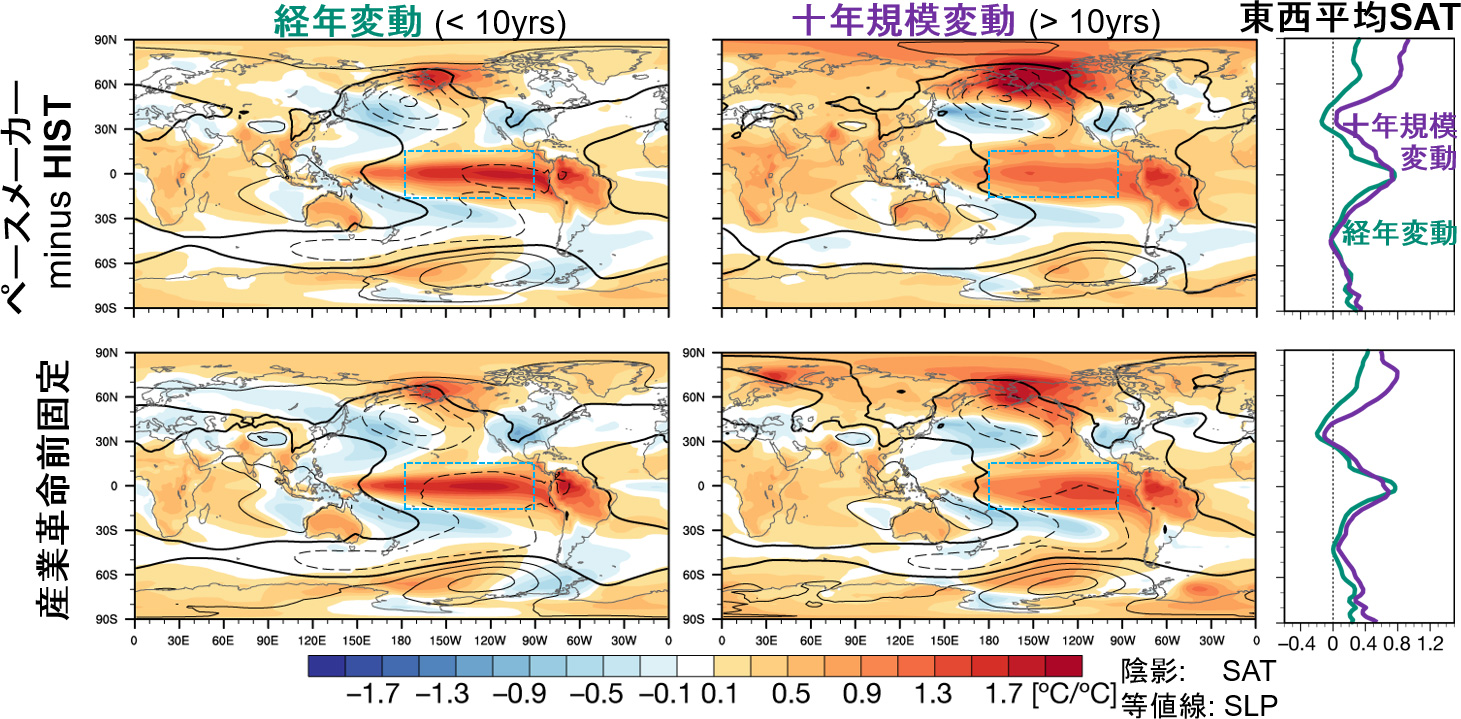

熱帯太平洋SST偏差に対する回帰偏差パターン

時間スケール依存性は、亜熱帯での昇温の南北幅と、北極域での昇温の強さにおいて顕著

→ 中高緯度海洋・海氷が十年規模影響をより受けやすい可能性

個別の成果(4)

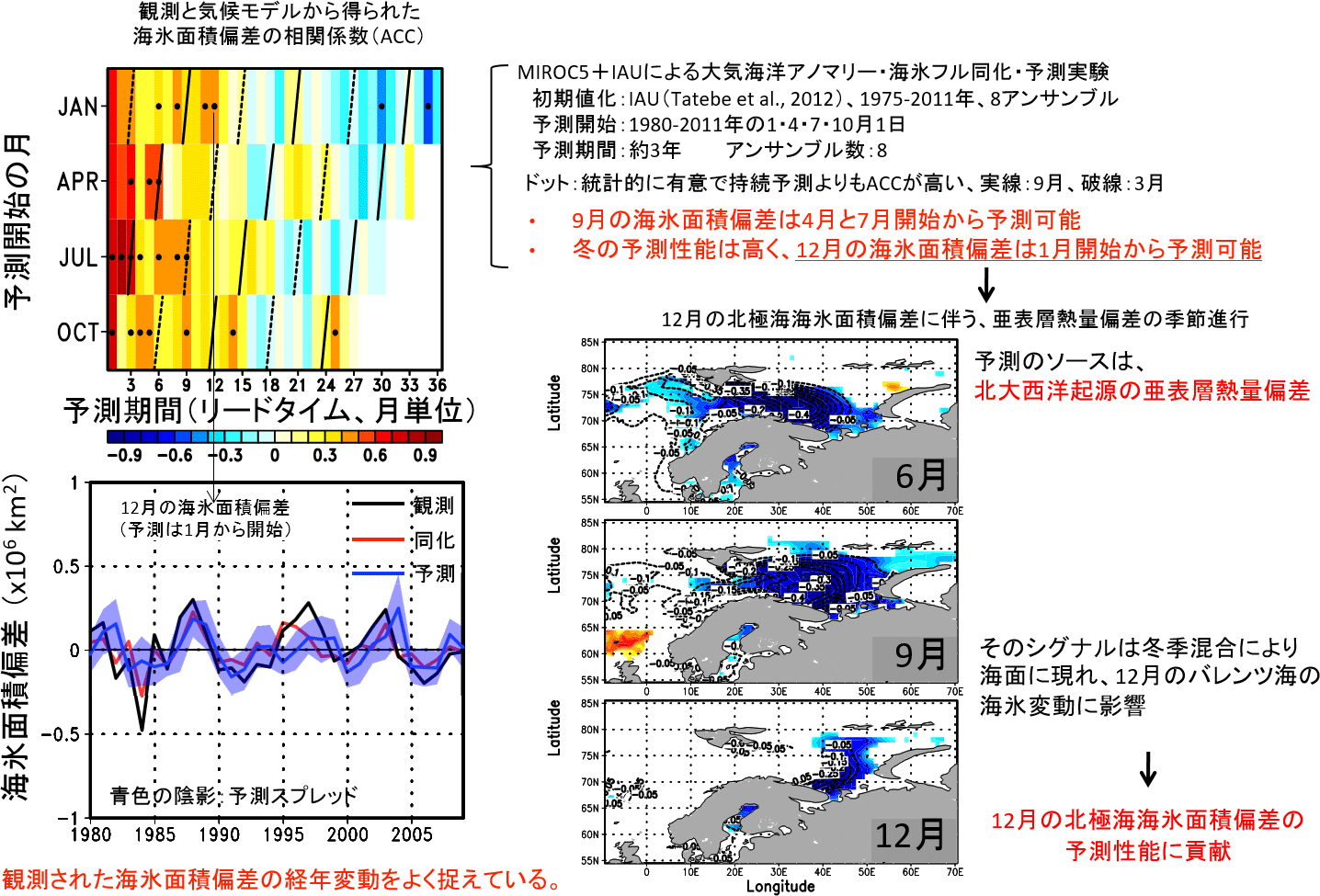

→本研究で示唆された予測のソースをより直接的に確かめるべく、初期値化する海域/変数を限った感度実験を今年度行う予定

個別の成果(5)

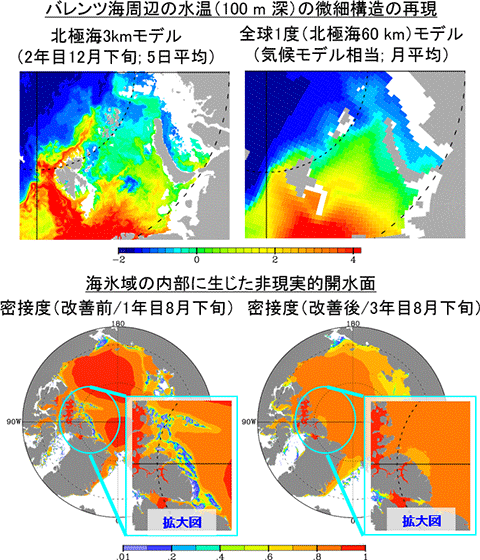

水平3kmメッシュの北極海モデルの開発・設定を行い、既存大気場による連続10モデル年の再現実験を進行中

・微細構造の再現、暖水流入量増加などの質的な変化

・海氷域内部に非現実的開水面が生じたが海氷力学の見直しで改善

・今後は全球モデルにネスト、さらなる過去/将来再現実験へ

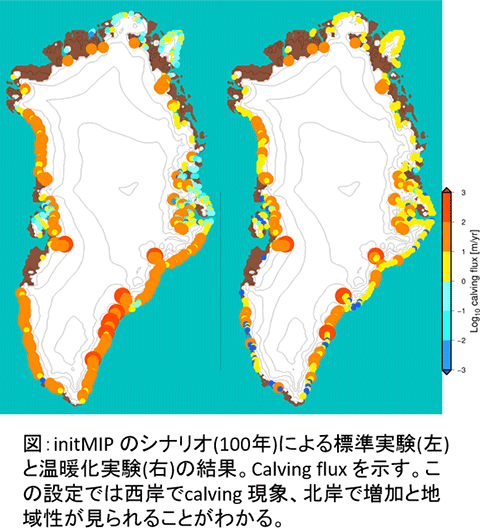

氷床モデルに氷山分離による質量損失の診断機能を実装し、温暖化実験でのその変化の地域性について解析

・気候−氷床結合モデルとして運用する際に必要な診断量であり、温暖化等の気候変動に伴う氷山分離の量的変化を評価することができる

・温暖化シナリオ時、グリーンランド西岸/東岸で異なる変化

・国際プロジェクトCMIP6に関係した、氷床モデルの予備実験プロジェクトであるinitMIPに結果を提出して貢献した