平成28年度成果

実施責任者:平譯 享(北海道大学)

実施項目1:主に海洋生態系

高い基礎生産の維持機構

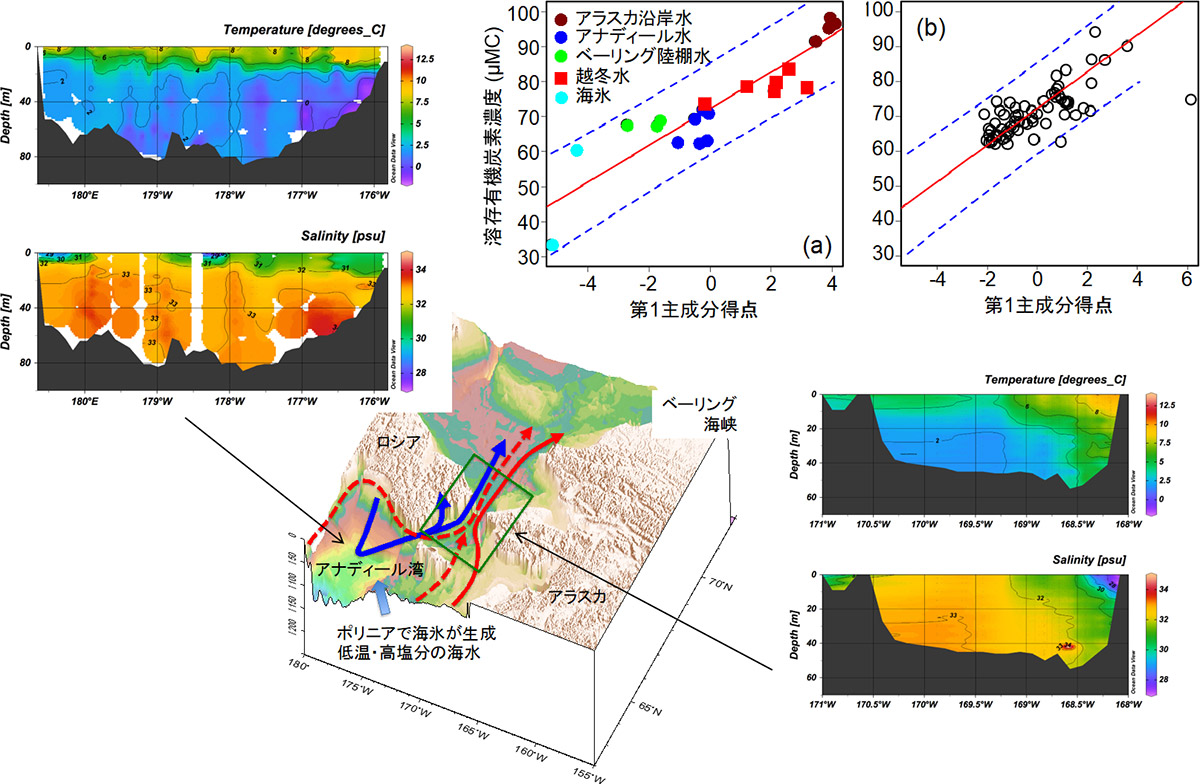

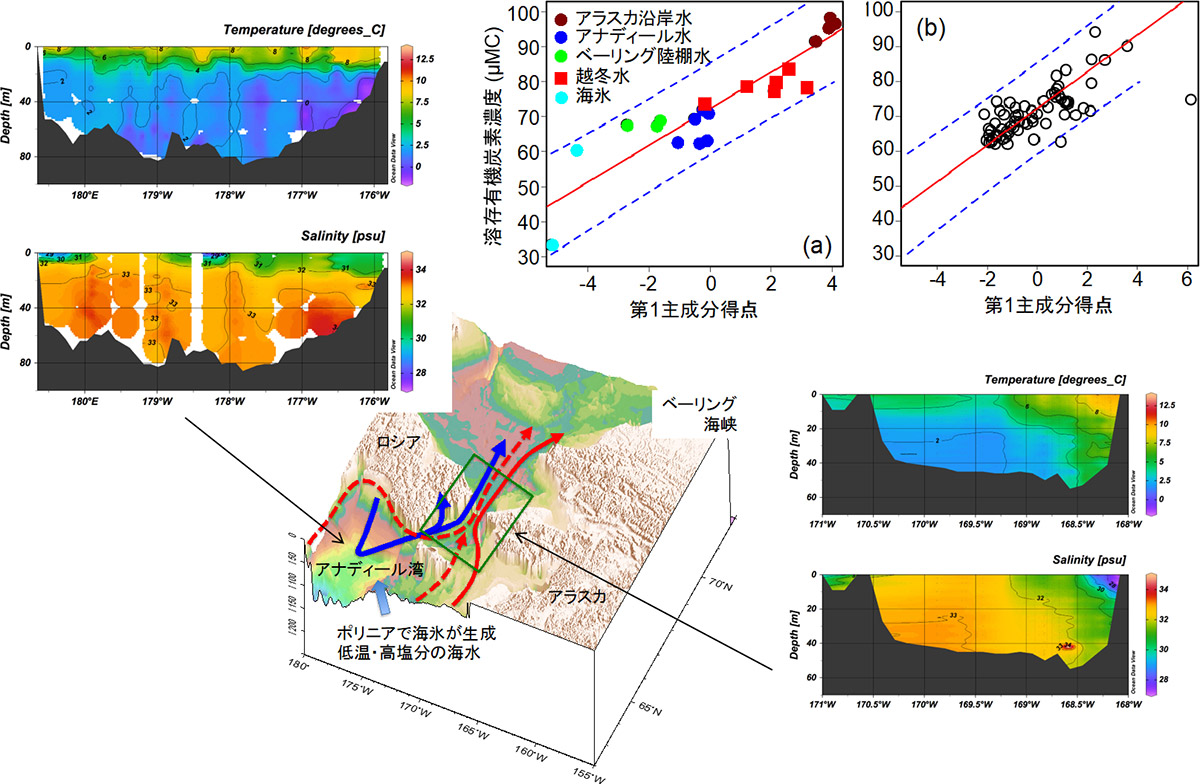

- ベーリング海北部からチャクチ海南部は世界で最も生産力が高い海域の一つである。その基礎生産を維持しているのがアナディール水と言われている。ロシアのデータセットを解析したところ、アナディール湾の水塊とベーリング海の水塊特性は類似しており、アナディール湾で作られた海水に栄養塩が加わり(プロセスは不明)、ベーリング湾で大規模なブルームを発生させていると考えられた。この湾周辺における海氷生成量は非常に多く(Oshima 2016)、その変動は生物生産にも大きく関わっていると考えられる。

- これらの海水のトレースに溶存物質が役立つことがわかってきた。溶存物はその輸送過程で生成・分解されることが少なく、水塊の起源と混合の履歴を読み解ために利用できると考えられる。

- 一方、栄養塩も溶存物もロシア側のデータがほとんど無いため、その観測は必須である。

ベーリング海の生物は北へ行ってしまうか?

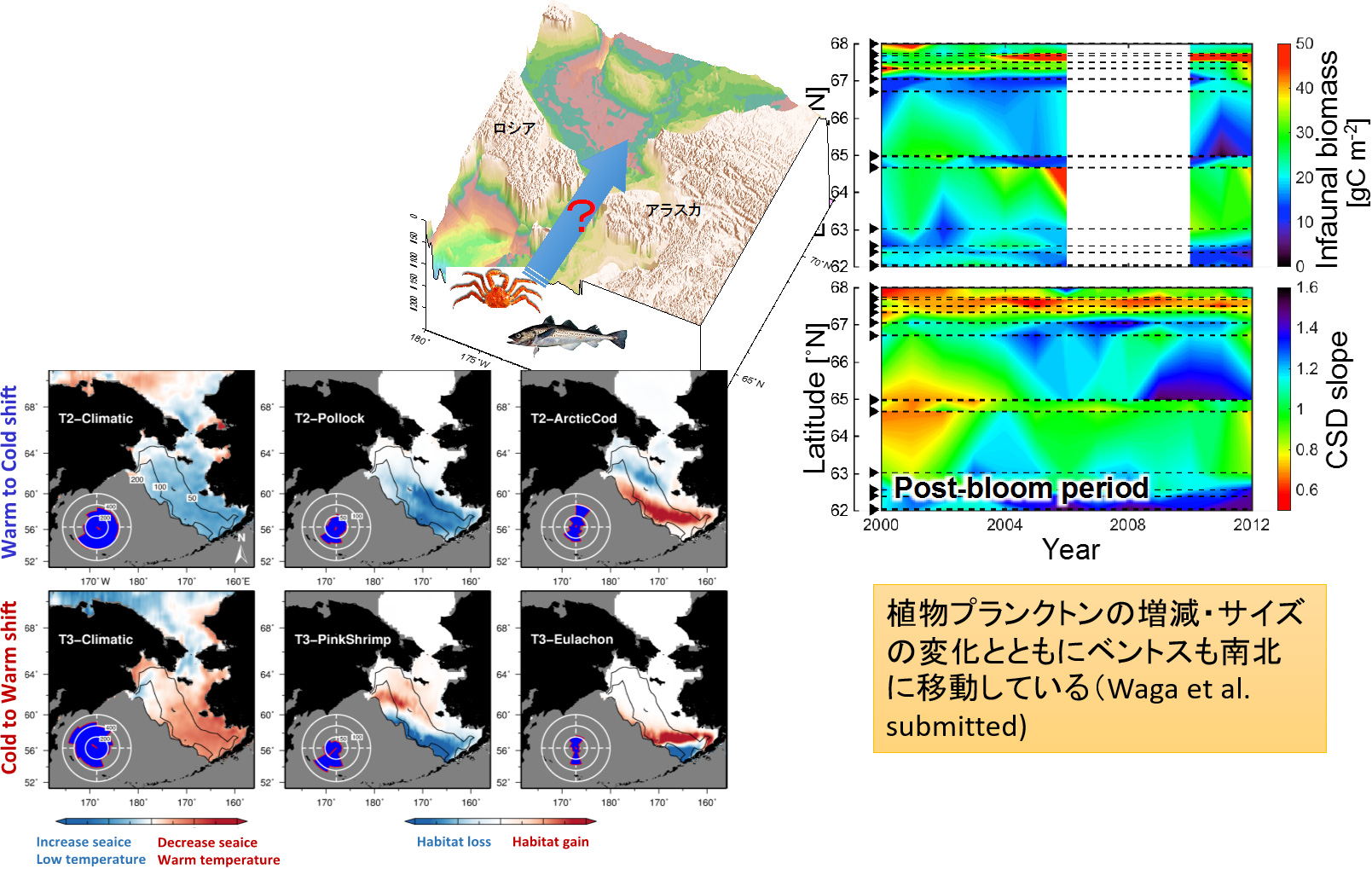

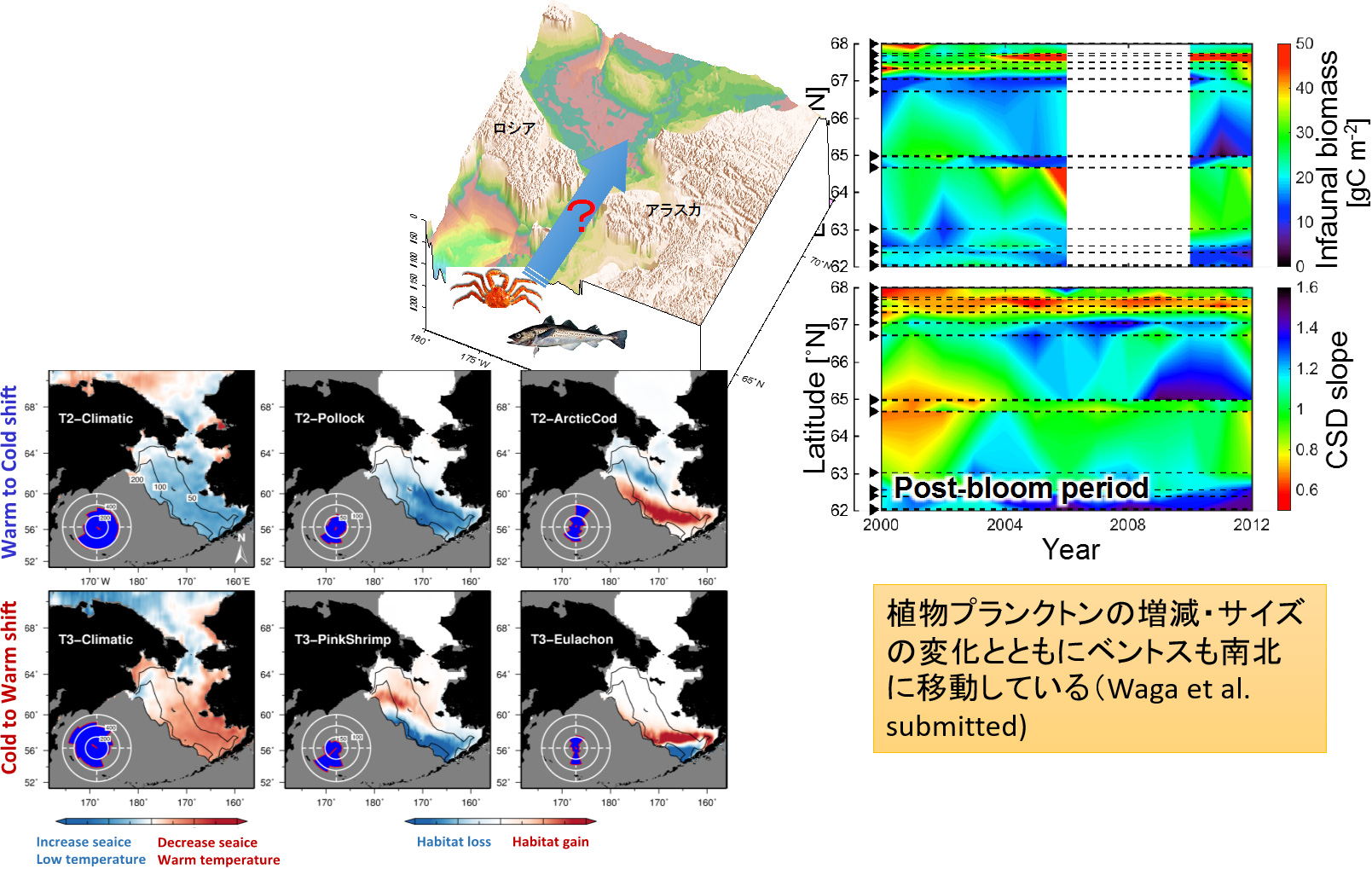

- 海洋環境と生産力の変化がもたらす海洋生物の移動や生物量の変化は、実施項目1の大きな課題である。

- ベーリング海峡付近の底生生物バイオマスの時系列観測データと衛星データを利用することにより、この海域における底生生物が植物プランクトンのバイオマスやサイズの変化とともに、分布を南北にシフトしていることがわかった。

- ベーリング海の魚類のデータと衛星データを利用したハビタットモデルにより、ベーリング海の主要な水産生物であるスケトウダラが温暖化にともなって、その生息域を失うことが推察された。

- これらの研究結果に基づき、テーマ7およびテーマ4と連携し、将来の海洋生物の変動がもたらす経済的なインパクトを評価する予定である。

実施項目2:主に陸域と湖沼

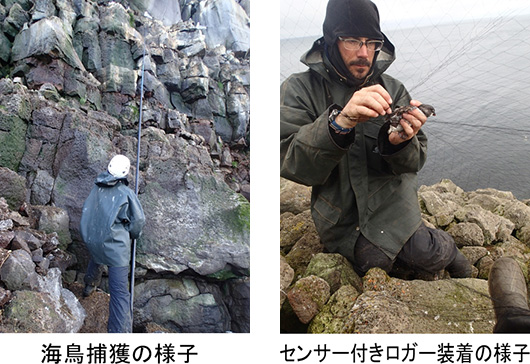

海鳥行動生態調査

- セントローレンス島で海鳥行動生態調査を行ったが、先住民が海鳥の卵や海鳥自体を食料として採取しているため、その影響が少なく捕獲しやすい場所を見つけるのに時間を要した。最終的に、適当な場所を見つけることができた。

- 試行として4種の海鳥にセンサー付きデータロガーを装着し、その行動を調査した。最も行動範囲が広いウミガラスにおいては行動範囲の一部が島の東側の主要な船舶航行ルートと重複する可能性が示された。1980年代にウミガラス類の主要な餌種であった海氷依存性の魚類ホッキョクダラは、今回の調査では餌として記録されず、ウミガラス類の食性が温暖化に関連した陸棚域の魚類の分布変化の影響を受けている可能性が示唆された。

- また、羽毛なども採取し、同テーマの海洋動物の重金属汚染研究メンバーへ渡した。ジオロケーターについては、調査後も装着しているため、今年度再度海鳥を捕獲し、記録計を回収できれば、年間の行動を解明できる可能性がある。

2016年7-8月にセントローレンス島で野外調査地を選定し、海鳥の行動生態の試行調査を実施した。

4種の海鳥にGPS、ジオロケータなどの記録計を装着できた。

ワードハント島での湖底生息真菌類調査

近年まで通年表面の氷が融解していなかった北極陸域最北に位置するワードハント島のワードハント湖は、ここ数年夏期に一部融解するようになった。湖底表層の堆積物を採取して真菌相を調査したところ、49菌株の真菌が単離でき、8種に同定できた。その中でも南極の土壌などから分離されているVishniacozyma victoriaeが半分を占めていた。2番目に出現頻度の高かったCladosporium herbarumは比較的広範囲に出現する菌であり、冷凍している食肉を腐敗させる能力も有しているとの報告もある。一方、エルズミア島北端の浅い水たまりから新種とみられる酵母も発見され、確認作業を進めている。

Whapmagoostui-Kuujjuarapik (KW)の生物多様性-生態系機能調査

植物群集データや地上部地下部バイオマス、土壌呼吸などを用いて、①環境要因—群集の多様性形成要因、②多様性—生態系機能の関係についての解析を行った。WK Stationは、森林—ツンドラの移行帯に位置し、 この地域では気候変動との関連が指摘されている森林化が進行中であり、ツンドラ植生への森林性樹木の侵入が認められた。