出張授業・ノートルダム女学院中学高等学校 グローバル探究コース、STE@M探究コース④

2024年10月10日(木)に、京都市のノートルダム女学院中学高等学校グローバル探究コースの中学3年生、STE@M探究コースの高校1年生を対象に、海洋生態学が専門の小川 萌日香氏(北海道大学)による出張授業を実施しました。ノートルダム女学院中学高等学校教員の田中 大氏による実施報告を掲載します。

前半の講演では、小川先生が現在の研究に携わるまでになった経緯などを、大変具体的に体験を元に生徒たちに説明していただき、かなり強く印象付いたようでした。イッカクの狩りでは、船の上で10日間も生活すること、睡眠も交代、トイレは共同のバケツ1つ等々、現在の生徒たちの生活からはかけ離れた内容で、かなりのインパクトを受けていました。その一方で、現地でもSNSが使える状況や、地球温暖化による生活の変化を余儀なくされている現実もあり、現代の生活との関連も考えていく必要があると生徒たちなりに気づいたようです。

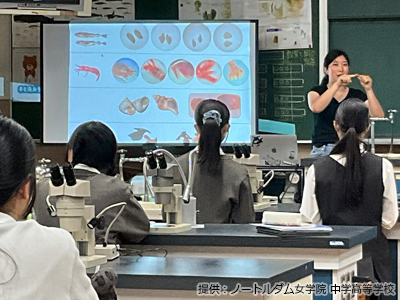

後半は、海棲哺乳類の歯を使った年齢測定の方法を体験しました。双眼実体顕微鏡で実際に行うことで、単に知識として知るということでは無く、自分で操作しながら年齢の輪を数える体験が、さらなる実感を得られていました。その後のエビの写真と種類についての観察も、普段は意識することの無い種類の違いについて、肉眼で確認しながら進めることで興味を持って取り組むことができていました。

| 学校・団体名 | ノートルダム女学院中学高等学校 |

| 対象 | グローバル探究コース 中学3年生、STE@M探究コース高校1年生 |

| 実施日 | 2024年10月10日(木) |

| 講師 | 小川 萌日香氏(北海道大学) |

| 活動内容 |

・北極圏にすむ人々の生活(50分) ・観察実習を含めたワークショップ(50分) |

| 参加人数 | 47名 |

| 参加者からの声 |

・自分では想像できないような生活を当たり前にしている人がいるということに驚きました。 ・キツネの毛皮が生きていたときとほぼ同じ形のままだったところが印象に残りました。普段私が目にする牛などの毛皮は、着色されていたり、かばんなどに加工されていて、あまり元の形が分かるものがないからです。 ・イッカクを集落の人たちみんなでさばいていたところがとても印象に残りました。北極の生物は大きいものがたくさんいて、現地の人たちはその大きさにも慣れているんだと思いました。 ・アザラシやその他の動物も毛、肉、皮などかなり余すところなく利用していたことが興味深かったです。動物ってそこまで活かすことができるんだと思いました。 ・SNSを使っていたりもするのに、食料や衣服などは自給自足という点が、私たちと似ているところもあるのに住む地域によって暮らしの様子が全然違うところもあることを実感できて、興味深いと感じました。 ・地球温暖化の影響で北極の地域ならではの伝統行事が消滅しており、温暖化の深刻さが顕著に伝わりました。 ・グリーンランドは将来どのくらいの気温になるのか、今回知っただけでも温暖化が大分進んでいると分かったので、今後どうなるか更に興味をもちました。 ・海棲哺乳類の耳石の模様を顕微鏡で1つずつ数えて、生き物の年齢を調べるのが面白かったです。たくさんの海棲哺乳類の耳石と年齢を調べてみたいです。 ・海水と淡水の重さのちがいによって海の中の栄養を上のほうまで行き渡らせることができるという話が面白かったです。 ・アザラシの胃の中にどんなものが入っているのか、もっと詳しく知りたいと思いました。 |