出張授業・筑波大学附属駒場中・高等学校

2024年11月30日(土)に、筑波大学附属駒場中・高等学校の中学3年生を対象に、地球科学をテーマとした総合学習の一環として、菊地 隆ArCS IIサブプロジェクトディレクター、渡邉 英嗣氏、木村 元氏(全て海洋研究開発機構)による出張授業を実施しました。

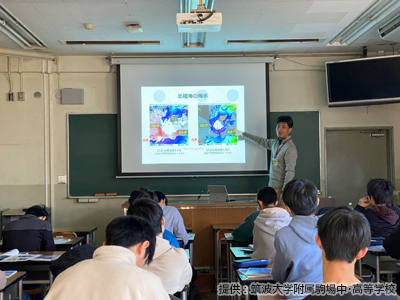

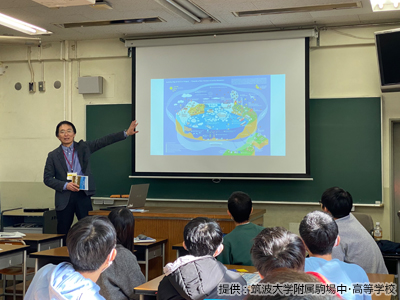

まずは、国際法学が専門の木村氏による北極についての導入を行いました。身近な例を挙げながら、北極の地理や環境と国家、後半に体験する北極ボードゲームでキーワードとなる、北極に暮らす人々や開発と北極航路などについて紹介しました。次に、極域海洋学が専門の渡邉氏による北極海の環境変化や最新研究についての紹介が行われました。北極海の水循環、海氷減少、植物プランクトン、環境DNA、海洋プラスチックなど、さまざまな研究が進行中であることを伝えました。

後半は、北極に関わる6つの役割になりきり持続可能な北極を目指す、北極ボードゲーム『The Arctic』 を体験しました。講師によるファシリテーションと経験談の共有、ゲームの振り返りにより、さらに北極への理解を深めました。最後に菊地ArCS IIサブプロジェクトディレクターより、事前に実施した北極に関する意識調査の結果報告とその解説、日本の北極域研究プロジェクトのこれまでとこれからについて紹介しました。参加者アンケートへの記述量が過去最多となり、生徒たちが北極や北極域研究について強い興味・関心を持ち、ゲームの構造から北極の抱える課題を読み取っていることがうかがえました。

| 学校・団体名 | 筑波大学附属駒場中・高等学校 |

| 対象 | 中学3年生、教員 |

| 実施日 | 2024年11月30日(土) |

| 講師 | 菊地 隆ArCS IIサブプロジェクトディレクター、渡邉 英嗣、木村 元(全て海洋研究開発機構 北極環境変動総合研究センター) |

| 活動内容 |

・北極や北極海の環境変化、国際法、日本の北極域研究プロジェクトに関する講演(90分) ・北極ボードゲーム『The Arctic』体験会(80分) |

| 参加人数 | 18名 |

| 参加者からの声 |

・北極の氷がとけることで、逆に経済的なチャンスや成長が生まれるということが印象深かったです。 ・北極海を通ることができれば、エネルギーを節約できていいのか、それとも北極域の環境に悪影響があるのか、悩ましい問題だと思いました。そのあたりのルール作りにも興味がわきました。 ・北極海の水の循環は河川や海洋などさまざまなものと関わり合っていて案外複雑なんだと驚きました。 ・北極海の氷の下では太平洋や大西洋とは異なる水渦の層があるなどさまざまな異なる点があるとともに、プランクトンが存在したりと割と自分たちの周りの海と変わらない点もあり親近感がわきました。 ・今までは北極の環境しか知りませんでしたが、その地域の人々の生活にも興味が湧きました。ヤクーツクやノルウェーの街に行ってみたいです。 ・ボードゲームでは、やはり自分たちの利益ばかりを優先してしまうと確実に誰かが目標を達成できなくなってしまいます。そのため、お互い協力して利他的に考えることが結果的に全員の目標の達成につながると思いました。 ・北極海においての法の整備、規則の制定が、環境を保護しつつ文化・経済を発展させる鍵になると思いました。 ・文化や先住民についてのことが軽視される傾向があると思ったので、逆にこれらを守っていく必要があると思いました。 ・北極に関する多くの知識を知ることができ、また現地の人や開発会社が抱える多くの課題が残されているのだと知ることができました。海の安全を保護するためにももっと北極について知りたいです。 ・どうしても北極は自然を守るべき場所という印象が強く、北極やその研究の歴史にはあまり興味がありませんでしたが、知ってみたいと思いました。家に帰ったら、配布された本を読んでみたいと思います。 |