出張授業・宮城県気仙沼市立鹿折小学校

2022年10月18日(火)に、気仙沼市立鹿折小学校の5年生を対象に「三陸の豊かな海のひみつを探る」と題して、豊かな水産資源を支える海のしくみを学び、地球温暖化が海に与える影響について考える出張授業が行われました。講師の丹羽 淑博氏(国立極地研究所)による実施報告を掲載します。

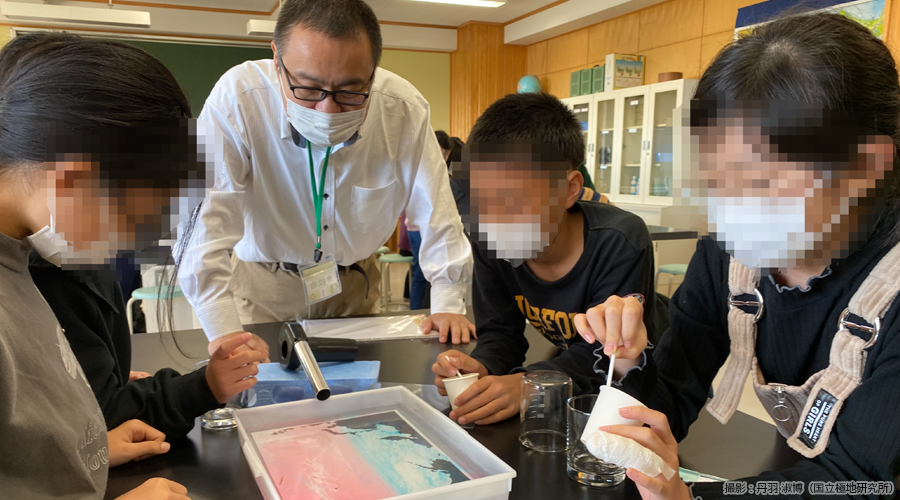

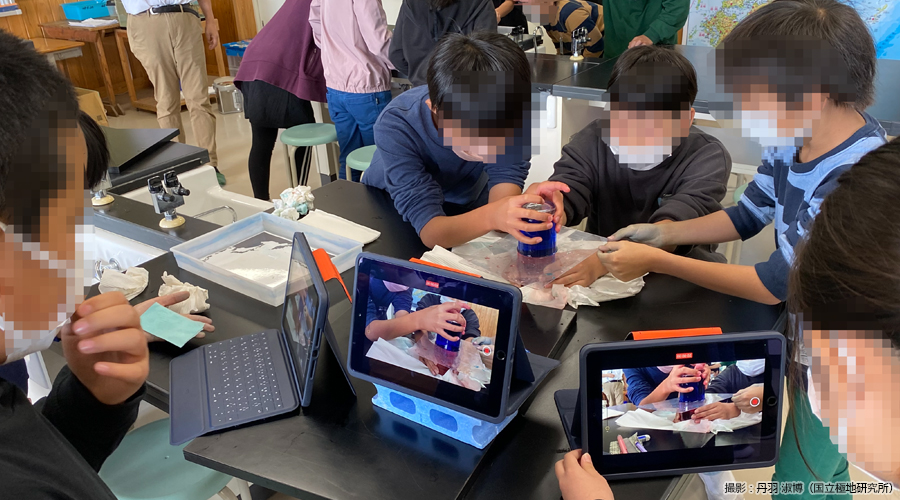

宮城県気仙沼市は日本有数の水産業の盛んな街であり、「海と生きる」をキャッチフレーズに市をあげて海洋教育に取り組んでいます。この気仙沼市の鹿折小学校5年生の社会科の水産業の単元において、地元の海がなぜ豊かな水産資源に恵まれているのかを理科実験を交えて考える授業を行いました。

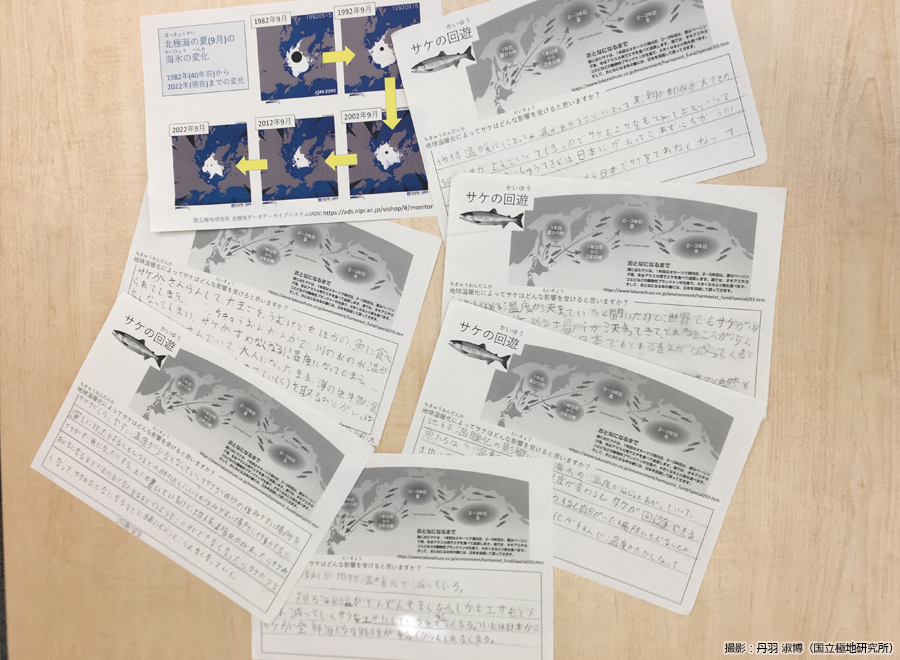

理科実験の結果をふまえて授業では、気仙沼港で水揚げされるカツオや地元の川を遡上するサケなどの魚が、エサの豊富な高緯度の海域を目指して地球規模の回遊をしていることを説明しました。さらに、地球温暖化によって海洋環境が変わりつつあることを理解してもらうために、北極域データアーカイブシステム(ADS) を使って北極海の海氷面積が大きく減少している様子を見てもらいました。

その上で、北極海に隣接するベーリング海に回遊するサケが地球温暖化によってどのような影響を受けるかを考えてもらいました。児童からは下記のような多角的な視点から意見が得られました。

- 魚は変温動物なので温度が変わるとサケが回遊できる領域が狭くなってしまう。

- サケは冷たい海やエサを求めてどんどん北(北極海)に行ってしまう。迷子のサケが増えて日本に戻ってこられないようになるかもしれない。

- 水温が上がると海が混ざりにくくなり栄養が上がらないようになるため、植物プランクトン、動物プランクトン、小さな魚、大きな魚がすべて少なくなってしまう。

- サケが家に帰れなくなったら、また自分で作るしかサケの居場所がなくなる。

- 暖かい海からサケを食べる魚が来て食べられてしまう。

- サケもイクラも量が少なくなったり値段が高くなったりして食べられなくなってしまう。宮城の伝統食の「はらこ飯」はどうなってしまうのか。

| 学校・団体名 | 宮城県気仙沼市立鹿折小学校 |

| 対象 | 小学5年生 |

| 実施日 | 2022年10月18日(火) |

| 講師 | 丹羽 淑博(国立極地研究所) |

| 活動内容 | 丹羽氏による講演(90分) |

| 参加人数 | 36名 |

| 参加者からの声 |

・実験をして実際に確かめられたのが良かった。協力して実験を行うのも良かった。 ・親潮の海と黒潮の海の違いがよく分かった。 ・カツオを追って気仙沼に漁船が集まることが面白かった。 ・不思議に思っていたことを分りやすく教えてくれた。 |