| 1.夏期行動計画の概要 |

| (1) |

往 路

第44次南極地域観測隊は、越冬隊40名、夏隊20名の総計60名の観測隊員と、「しらせ」に乗船する同行者10名および「専用観測船」の同行者16名からなる。観測船「しらせ」は、平成14年11月14日に東京港を出港する。観測隊員およびその同行者等67名は11月28日に成田空港から西オーストラリアに向けて出発し、翌11月29日フリーマントル港で「しらせ」に乗船する。フリーマントル港において船上観測の準備および食糧などの積み込みを行った後、海上重力・地磁気、大気微量成分、海洋物理・化学、海洋生物等の船上観測を行いつつ、12月上旬南極圏に入る。この間に、オーストラリア気象局から依頼のあった気象観測用ブイを投入する。東経110度、南緯60度の停船観測の後にリュツォ・ホルム湾沖向け西航を開始する。なお、夏隊のうち3名は、同行者16名とともに「専用観測船」で別行動をとる。 |

| (2) |

昭和基地

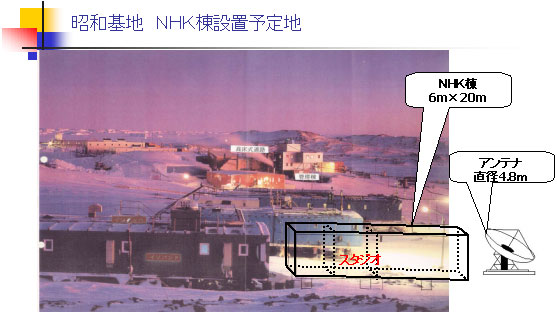

12月中旬に、第1便および夏期建設、PPB飛翔実験の準備作業などに携わる隊員と一部の物資を準備空輸として昭和基地へ、また、ドームふじ観測拠点で越冬する8名の隊員とその物資約85トンを見返り台(S16)へ空輸する。これと並行して、プリンスオラフ海岸の明るい岬へ4名の地学調査隊員等を空輸するほか、夏期の野外調査を順次行う。昭和基地接岸の後、直ちに貨油のパイプ輸送と大型物資の氷上輸送を開始する。平成15年1月には、昭和基地への本格空輸を行い、約1063トンの物資を昭和基地へ輸送するとともに、300kVA発電機1号機のオーバーホール、観測棟内部床部材の改装および暖房設備等の改修工事、基地側燃料タンクの防油堤建設工事、燃料送油管の設置工事、インテルサットアンテナ基礎工事、第2廃棄物保管庫のオーバースライダー改修工事、第1廃棄物保管庫幕体の部分張替え工事、発電棟土間下隙間へのモルタル充填工事、太陽光発電パネル改修工事、放送事業用の直径4.8mパラボラアンテナ・放送スタジオ棟・小型発電機小屋の建設とその内部設備・送配電線工事等の夏期建設作業を行う。

昭和基地における夏期観測の大きなオペレーションとしては、宙空系の南極周回気球実験(PPB・4機)、測地部門のカラー写真図作成のための航空写真観測(プリンスオラフ海岸一帯)、地学系の新型超伝導重力計の搬入設置作業、電離層および海洋潮汐部門のケーブル交換作業、観測棟内装工事に伴う宙空系・気水圏系の観測装置類の再設置作業などを行う。

1月下旬には基地の引継ぎを行い、2月1日をめどに第43次隊と実質的な越冬交代を行う。 |

| (3) |

野外観測

昭和基地周辺での野外観測としては、ルンドボーグスヘッダ、スカーレン、スカレビークスハルセン、スカルブスネス、ラングホブデ、とっつき岬、オメガ岬、明るい岬、かすみ岩およびオングル諸島等での地質調査、陸上生物調査、基準点測量、広帯域地震観測計保守、GPS測量、氷床末端域における表面質量収支の測定および無人磁力計の設置等の野外観測を行う。また、パッダ島沖の定着氷帯では海氷多年氷の採取を行い、S16では内陸旅行出発準備作業のほか、気象、通信、機械等の引継ぎ業務を行うとともに2月上旬には43次隊の内陸旅行隊を収容する。これらの野外観測活動は2月15日ころをめどに終了させる。 |

| (4) |

復 路

観測船「しらせ」は、2月中旬に第43次越冬隊員および第44次夏隊員と夏隊同行者を収容し、昭和基地を離岸する。リュツォ・ホルム湾の氷海離脱後、アムンゼン湾に移動し、アムンゼン湾周辺露岩域の地質調査およびアムンゼン湾沖の海底地形測量等を行う。東経50度、南緯64度の停船観測の後、船上観測を継続しつつ南緯64度線に沿って東航し、東経140度付近で南緯65度以南に南下、「専用観測船」の集中海洋観測領域において海洋観測を行う。その後、東経150度、南緯64度に移動して停船観測を行い、その地点より北上を開始する。海洋観測を継続実施しつつ北上し、3月中旬に南極圏を離れる。シドニー港への入港は3月21日の予定である。観測船「しらせ」は、3月27日にシドニー港を出港し4月13日に東京港に帰る。第43次越冬隊および第44次夏隊は3月28日にシドニー空港から成田空港へ空路便で帰国する。 |

| (5) |

「専用観測船」の行動計画概要

第44次隊「専用観測船」の隊員および同行者は、平成15年2月13日に日本を発ち、翌2月14日にニュージランド・ウェリントン市へ入る。同行者の一部は「海鷹丸」から移動する研究者でウェリントンにおいて合流する。2月15日および16日に観測機器等の船積みを行う。傭船する専用観測船は、ニュージランド船籍の「タンガロア号」で、乗船者は、観測副隊長1名、観測隊員2名および同行者16名である。「タンガロア号」は2月17日に出港し、航走観測を行いながら南極圏に入り、2月24日頃に観測海域の北部へ到達する。以後、3月6日まで海洋観測を集中的に行って、同日観測海域を離脱する。航走観測を実施しながら北上し、3月上旬に南極圏を離れ、3月13日にウェリントン港に帰る。3月14日から16日までに荷降ろし作業等を行い、翌3月17日にウェリントンを発ち、オークランド経由で東京/成田へ向かう。東京帰着は3月17日である。 |

|

| 2.越冬期の昭和基地の観測概要 |

越冬観測では、電離層、気象、潮汐の定常観測と各部門のモニタリング研究観測を継続して実施する。プロジェクト研究観測としては、宙空系では大型短波レーダー、MFレーダー、ファブリーペローイメージャーなどを用いた大気圏・熱圏・電磁圏のリモートセンシング、フィールドミル型観測装置による空中電場観測、無人磁力計を用いた地上多点観測および流星バースト通信基礎実験などのほか、気水圏系と協同して高々度気球によるオゾンホール回復期の集中観測などを行う。気水圏系では特殊ゾンデ観測、高層気象ゾンデ集中観測、大気中のエアロゾル/雲のリモートセンシング観測および衛星データーの地上検証実験などの観測を行う。地学系ではVLBI観測および超伝導重力計連続観測などを、生物・医学系では低温環境下におけるヒトの医学・生理学的研究を行う。また、大型多目的アンテナを引き続き保守し地球観測衛星の受信を行う。

|

| 3.越冬期の内陸基地および野外における観測概要 |

第 期氷床コア深層掘削計画のため、8名の隊員が「ドームふじ観測拠点」で越冬観測を行う。ドーム越冬隊は2002年12月末にS16を出発、2003年1月中旬にドームふじ観測拠点に到着する。翌2004年1月下旬までここに滞在して2004年2月上旬にS16に帰還する、越冬中は、氷床コア深層掘削のための諸準備作業を行うほか、気水圏系では内陸基地周辺の雪氷学的調査および気象観測を、宙空系ではオーロラ光学観測・地磁気観測および流星バースト通信実験を、生物・医学系では極低温環境下におけるヒトの医学・生理学的研究を行う。ドーム越冬隊は往復路のルート上でも各種観測を行う。また、昭和基地周辺では、沿岸および海氷域などで小規模な調査旅行を適宜実施し、気水圏系では定着氷帯での海氷多年氷の採取および衛星データの地上検証実験を、地学系では広帯域地震計観測・GPS観測を、生物・医学系ではペンギンの個体数調査などを行う。さらに、航空機を用いて、気水圏系では微量気体成分およびエアロゾルの観測、氷床氷縁部の写真撮影および精密地形測量を、生物・医学系ではペンギン個体数調査を、設営系ではルート偵察、海氷調査などを行う。 期氷床コア深層掘削計画のため、8名の隊員が「ドームふじ観測拠点」で越冬観測を行う。ドーム越冬隊は2002年12月末にS16を出発、2003年1月中旬にドームふじ観測拠点に到着する。翌2004年1月下旬までここに滞在して2004年2月上旬にS16に帰還する、越冬中は、氷床コア深層掘削のための諸準備作業を行うほか、気水圏系では内陸基地周辺の雪氷学的調査および気象観測を、宙空系ではオーロラ光学観測・地磁気観測および流星バースト通信実験を、生物・医学系では極低温環境下におけるヒトの医学・生理学的研究を行う。ドーム越冬隊は往復路のルート上でも各種観測を行う。また、昭和基地周辺では、沿岸および海氷域などで小規模な調査旅行を適宜実施し、気水圏系では定着氷帯での海氷多年氷の採取および衛星データの地上検証実験を、地学系では広帯域地震計観測・GPS観測を、生物・医学系ではペンギンの個体数調査などを行う。さらに、航空機を用いて、気水圏系では微量気体成分およびエアロゾルの観測、氷床氷縁部の写真撮影および精密地形測量を、生物・医学系ではペンギン個体数調査を、設営系ではルート偵察、海氷調査などを行う。

|

| 4.自然保護と環境保全 |

第44次隊は、「環境保全に関する南極条約議定書」および「南極地域の環境の保護に関する法律」の規範を遵守して行動する。

- 「南極地域活動計画確認申請書」に基づいた観測活動を行う。

- 昭和基地においては年間を通じて廃棄物処理を行い、環境保全に努める。その廃棄物は、保管して越冬終了後に国内に持ち帰って処分する。また、昭和基地に残置してある大型廃棄物等は処理計画に基づき持ち帰る。第44次隊夏期行動では、総計約200トンの廃棄物を国内に持ち帰って処分する予定である。

- 内陸調査および沿岸調査等から排出する廃棄物は、行動中は法律の規定に従った処理と保管を行い、保管した廃棄物は昭和基地に持ち帰り分別して処理する。

|

| 5.放送記念事業への協力 |

第44次隊は、第119回南極地域観測統合推進本部総会で審議決定をみた日本放送協会によるテレビ放送開始50周年記念事業「地球環境キャンペーン」に協力する。

夏期間に南極放送センターを昭和基地に建設し、2003年2月1日から12月下旬までの越冬期間に観測計画に支障をきたさない範囲で昭和基地からのハイビジョン放送の実施に協力する。(別紙参照) |

| |

観測区分 |

夏 期 観 測 |

越 冬 観 測 |

船上観測 |

野外観測(含 基地観測) |

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

研

究

観

測 |

【宙空系】

南極域からみた地球規模環境変化の総合研究

・南極圏広域観測網による太陽風エネルギー流入と電磁圏応答の研究

・極域大気圏・電離圏の上下結合の研究

・人工衛星・大型気球による極域電磁圏の研究

南極の窓からみる宇宙・惑星研究

・大型気球による宇宙物理学的研究 |

|

南極周回気球(PPB)飛翔実験 (3機)、内陸ルート上での無人磁力計観測、沿岸露岩域での無人磁力計観測、高々度気球によるオゾンゾンデ予備実験、大型レーダーのアンテナ環境調査、南極周回気球(PPB)飛翔実験 (1機) |

ドーム基地でのオーロラ等の宙空系観測、HFレーダー2システム観測、MFレーダー観測、天頂多色及びティルティングフォトメータのオーロラ観測、ファブリーペローイメージャー観測、全天単色イメージャー(ASI)観測、高速全天オーロラTVカメラ(ATV)観測、ULF/ELF波動観測、流星バースト実験空中電場観測、高々度気球オゾンゾンデ観測、大型レーダーの予備調査(クラッタ測定)、DMSP衛星&EXOS-D衛星のデータ受信、高時間分解能地磁気観測 |

【気水圏系】

南極域からみた地球規模環境変化の 総合研究

・南極域における地球規模大気変化観測

・氷床ー気候系の変動機構の研究観測

・沿岸域における海氷変動機構の研究

|

氷山監視観測、海氷厚・積雪深・密接度等の観測、大気微量成分連続観測、大気サンプリング、豪州依頼の漂流ブイの投入

(専用観測船)

大陸棚斜面域の

海洋構造及び流速場観測 |

|

ラングホブデ・平頭氷河の氷床表面質量収支の観測、とっつき岬〜S16ルートの雪尺測定、リュツォ・ホルム湾定着氷の多年氷の採取、内陸ルート沿いの雪氷学的観測、大気微量成分・エアロゾルの航空機観測 |

大気中のエアロゾルサンプリング、積雪サンプリング、大気微量成分・エアロゾルの航空機観測、大気中のエアロゾル、雲のリモートセンシング観測、オゾンネットワーク ( Match) 観測、エアロゾルゾンデ観測、オゾンゾンデ集中観測、回収気球実験事前準備、ドームふじ観測拠点における雪氷学的観測、ドームふじ観測拠点における気象観測、ドームふじ観測拠点における深層掘削準備、リュツォ・ホルム湾定着氷の多年氷の採取 |

【地学系】

南極域から探る地球史

・東南極リソスフェアの構造と進化研究計画

・総合的測地・固体地球物理観測による地球変動現象の監視と解明

|

|

リュツォ・ホルム湾およびプリンスオラフ海岸域の地質調査、アムンゼン湾周辺の露岩地域の地質調査 |

超伝導重力計観測、南極VLBI観測、衛星軌道精密決定用DORISビーコン送受信 |

【生物・医学系】

南極域からみた地球規模環境変化の 総合研究

・季節海氷域における表層生態系と中・深層生態系の栄養循環に関する研究

・南極湖沼生態系の構造と地史的遷移に関する研究

・低温環境下におけるヒトの医学・生理学的研究

|

(専用観測船)

沈降フラックスの測定、植物プランクトン光合成、植物プランクトン組成と硫化ジメチル生成過程の測定、動物プランクトンとメタン生成過程の測定 |

|

陸域・湖沼域の蘚類群落の調査、ラングホブデ雪鳥沢の土壌環境と土壌藻類相及び蘚類相の調査 |

陸域・湖沼域の蘚類群落の調査、ラングホブデ雪鳥沢の土壌環境と土壌藻類相及び蘚類相の調査 |

| |

観測区分 |

夏 期 観 測 |

越 冬 観 測 |

船上観測 |

野外観測(含 基地観測) |

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

研

究

観

測 |

【宙空系】

極域電磁環境の太陽活動に伴う長期変動モニタリング |

|

|

掃天フォトメータ観測、イメージングリオメータ観測、超高層モニタリング、全天CCDカメラ観測、地磁気絶対観測・Kインデックス作成 |

【気水圏系】

地球環境変動に伴う大気・氷床・海洋のモニタリンク゛ |

大気微量成分連続観測

大気サンプリング |

|

大気微量成分連続観測・大気サンプリング、昭和基地-とっつき岬-S16ルートの雪尺、氷床氷縁監視と氷床表面質量収支の観測、衛星観測による海氷分布の変動観測 |

【地学系】

南極プレートにおける地学現象のモニタリング |

船上重力

船上地磁気3成分観測(含 8の字観測) |

露岩域における広帯域地震計観測 |

露岩域における広帯域地震計観測、短周期・広帯域地震計による連続観測、地電位連続観測、IGS網GPS点保守・データ伝送、沿岸定点におけるGPS観測及び重力測定、海氷上でのGPS相対測位 |

【生物・医学系】

海氷圏変動に伴う極域生態系変動モニタリング |

動植物プランクトンと海洋環境パラメータ観測、CPR観測、バンドン採水、ノルパックネット採集、人工衛星海色リモートセンシング観測 |

埴生変化のモニタリング観測(雪鳥沢)、土壌微生物の変化のモニタリング観測、湖沼・水系の水位・水量モニタリング観測 |

人工衛星海色リモートセンシング観測、アデリーペンギン等の個体数調査 |

【研究観測・共通】

衛星データによる極域地球環境変動のモニタリング |

|

|

NOAA衛星、海色衛星(SeaWiFS)、ERS−2衛星 などの受信 |

| 南極海と地球環境に関する総合的研究(科研費等共同研究) |

.海洋深層循環が気候に果たす役割の解明(物理・化学海洋系同行者) .海洋深層循環が気候に果たす役割の解明(物理・化学海洋系同行者) |

| 観測課題 |

観測実施項目 |

| CTD-採水 |

植物プランクトン |

動物プランクトン |

係留系 |

その他 |

| 化学トレーサーを用いた中・深層水形成過程の解明 |

※栄養塩、フロン類、酸素同位体 |

|

|

|

|

|

.生物生産と気候とのフィードバック機構の解明(生物・化学海洋系・大気系同行者) .生物生産と気候とのフィードバック機構の解明(生物・化学海洋系・大気系同行者) |

| 観測課題 |

観測実施項目 |

| CTD-採水 |

植物プランクトン |

動物プランクトン |

係留系 |

その他 |

| 植物プランクトンによる溶存ガス成分の生成過程に関する研究 |

|

培養実験(N2O) |

|

|

|

| 大気中における海洋起源物質の動態に関する研究 |

CO2分圧、DMS、CH4 |

|

|

|

大気観測 |

| 一次生産過程の時空間変動解析 |

|

※クロロフィルa、※生産力測定、色素組成 |

|

|

※表層観測、人工衛星画像、光学観測 |

| 紫外線変動と表層生物群集に及ぼす影響 |

|

光合成−光曲線 |

|

|

UV |

| 一次生産と動物プランクトンの相互作用に関する研究 |

|

成長速度 |

現存量、摂食・排泄速度、脂質 |

|

|

|

.海洋表層−中・深層−海洋底間の物質循環と海氷の役割の解明(生物・化学海洋系同行者) .海洋表層−中・深層−海洋底間の物質循環と海氷の役割の解明(生物・化学海洋系同行者) |

| 観測課題 |

観測実施項目 |

| CTD-採水 |

植物プランクトン |

動物プランクトン |

係留系 |

その他 |

| 炭素・窒素循環に関する研究 |

POC/N、DOC/N |

|

|

POC/N Flux |

|

| 有機物フラックスに関する研究 |

|

|

|

表層ブイ放流 |

|

| オキアミとサルパの動態に関する研究 |

|

|

現存量、種組成、※RMTネット |

|

|

※印は、隊員・同行者の共通観測項目 |

| ▽ 特集番組 |

| 2003年2月1日(土) |

南極ハイビジョン放送センター開局

南極からの初めてのハイビジョン生中継。当日は、テレビ放送開始50年の記念日にあたります。その日の昭和基地の表情を中心に、南極からのハイビジョン放送が可能になるまでのドキュメントなどを交え、ライブ感豊かに放送します。

(テレビ放送50年のテレソンの中で随時) |

| 2003年2月2日(日) |

素顔の昭和基地

昭和基地とはどんなところなのか。各種研究施設のほか、食堂や居住棟などの生活空間に至るまで、昭和基地内をカメラが移動しながら、その全てを生中継で紹介します。 |

| 2003年4月5日(土) |

南極・北極同時オーロラ生中継

オーロラは南極と北極で同時に見られる発光現象。昭和基地とスカンジナビア半島から、幻想的なオーロラの同時ハイビジョン生中継に世界で初めて挑戦します。 |

神秘のオーロラ 母なる宇宙

昭和基地、南極点、北極圏で撮影したさまざまなオーロラの姿にNASAの映像も交え、オーロラを引き起こす太陽風が地球に及ぼす影響についても探ります。 |

| 2003年夏 |

南極大紀行(2本シリーズ)

巨大氷山、零下50度の中で子育てするペンギン、アザラシのミイラがころがるドライバレー・・・。地球に残された最後の秘境、南極の素顔を、探険家たちのドラマや日本の南極観測などを交え、ダイナミックに描くドキュメンタリーです。 |

| 2003年11月24日 |

皆既日食生中継

この日、日本時間の午前8時過ぎ、南極の白い大地に黒い太陽が出現します。その神秘的な映像を、昭和基地のほか、世界から科学者が訪れるロシアの基地、1万メートル上空の飛行機からとらえた映像も交え、立体的に伝えます。 |

| 2003年12月はじめ |

世界立体ハイビジョン生中継

南極昭和基地、ハワイ島マウナケア山など地球の今をとらえようとしている場所から多元中継し、かけがえのない地球を未来へ引き継ぐことの大切さを伝えます。 |

| ▽ 年間を通しての放送 |

2003年2月1日(土)

から12月31日(水) |

「ニュース7」「ニュース10」「おはよう日本」等で随時南極関連企画ニュースを放送し、南極からのすばらしい映像を紹介していきます。 |

| 2003年3月下旬ほか3回 |

南極授業

昭和基地と日本の小学校を結び、越冬隊員が出演して、南極の不思議や地球環境についての子供たちの疑問・質問に答える双方向授業。子供たちの好奇心をかき立て、夢を与える番組です。 |

| 2003年4月から12月の毎月最終土曜日 |

科学大好き!土曜塾 南極 越冬ダイアリー

月に1回、昭和基地から越冬中の同行記者が、越冬隊員とともに南極の不思議や地球環境につての子供たちに伝えます。 |