ニーオルスン基地を利用する国立極地研究所の研究者等からのメッセージをご紹介します。

ニーオルスンからのメッセージ

これで今シーズンのニーオルスンNOW!! は終わりです。研究者はニーオルスンで得られた試料やデータをもとに日本で研究を続けています。約1ヶ月間の研究者の活動をご覧頂きありがとうございました。

2025/7/27

氷河の周辺には大小の池が多くあります。それらの池にいる微生物の機能を調べるため、水に含まれる遺伝子を採取します。池に滅菌したストローの先端を池に入れ、ポンプで吸引した水に含まれるDNAを特殊なフィルターで採取します。採取したDNAが劣化しないようにするため、フィルターは冷凍して日本まで輸送します。

2025/7/16

総合研究大学院大学の学生が、渡り鳥の営巣が土壌微生物の多様性にどのような影響を与えているのかを知るために、営巣地内で植物や土壌の環境を調べ始めました。人に付着している微生物を混入させないようにするために、手袋やマスクをして土壌をサンプリングしています。

2025/7/15

北海道大学の先生と学生も植物に関する研究で初めてニーオルスンに来られました。人工衛星から植物の光合成生産に関する指標が得られるそうですが、北極の植物の現状を知りたいとのことでした。野外に生育している小さな植物について、人工衛星と同じ指標を直接測定することで、人工衛星から推定される光合成生産に関する値の精度を高めることができるそうです。

2025/7/13

調査をするための装置を設置するのに半日、その後、翌日と翌々日に設置した装置を回収します。この作業を滞在期間中3回実施します。

ロングイヤービンでも行った地表面の調査をニーオルスンでも実施します。直線距離にして100kmほどしか離れていませんが、地表面の様相が異なっているので、数十か所で調べます。

2025/7/6

最初の調査は、地表面の状況を人工衛星で取得された情報を使って、広域に推定しようというものです。地表面には、いろいろな植物が生育しているため、代表的そうな場所で、写真を撮ったり、人工衛星と同じような光の反射特性や、植物の種類や量を調べます。 今回は町中での調査でしたので、おしゃれな色使いの民家を目にしながら、測定や観察を進めました。

2025/7/5

今年も夏の調査の時期がやってきました。

今回は久しぶりにいくつかのチームが入れ替わりながら調査をします。

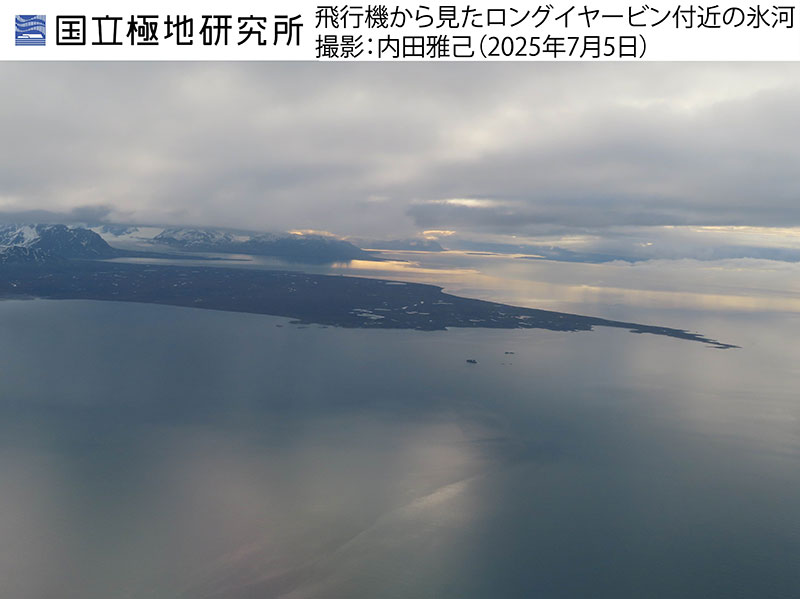

私たちの研究グループは、ニーオルスンに滞在する前に、ロングイヤービンで観測をするため、最初にニーオルスンの手前、一般航空路線で行くことのできるノルウェー最北の空港、スバールバル空港へ移動します。あいにく曇り空でしたが、着陸間際に少しだけ氷河を見ることができました。

既に北極に到着し、雛を育て始めているカオジロガンの邪魔をしないようにして、ロングイヤービンで調査を開始します。

ここからは、別の研究グループからのメッセージになります。

2025/7/5

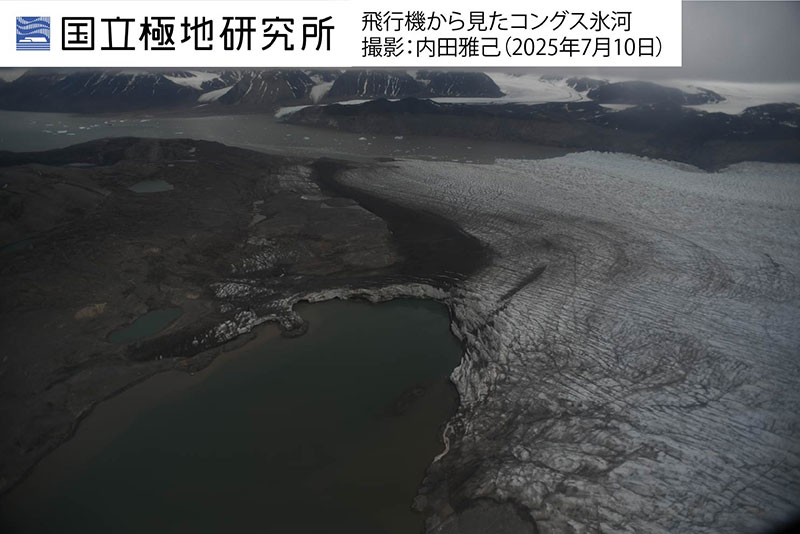

昨年の夏に引き続き、東ブレッガー氷河方面への調査に出かけました。

昨年8月にこの氷河を訪れた際も、氷河の表面は汚れていたのですが、氷河を黒く染める原因の1つとされるクリオコナイトは見当たりませんでした。一方、今回は昨年よりも約1ヵ月早い時期だったからなのか、クリオコナイトホール(クリオコナイトが底に溜まった円柱状の水たまり)が広く分布していることを確認することができました。

氷河上での調査とサンプリングを済ませた後は、アウトウォッシュ・プレーン(氷河から流出した水流によって作られる地形)の調査を行いました。アウトウォッシュ・プレーンは、北極の大気中でみられるダスト(砂塵)の主要な発生源の1つであると考えられています。昨年度に引き続き、今回も氷河から流出する河川の流れに沿って歩いて移動しながら、東ブレッガー氷河由来の赤っぽい色をした河川水や堆積物のサンプリングを無事に行うことができました。

2025/7/3

今年の夏も、スバールバル諸島にある国際観測村であるニーオルスンにやって来ました。日本からニーオルスンまでは、デンマークのコペンハーゲン、ノルウェーのオスロ、スバールバル諸島のロングイヤービンという町を経由して航空機で移動しました。ロングイヤービンからニーオルスンまでは約100 km離れていますが、小型の航空機での30分弱のフライトを経て到着しました。

昨年の夏の訪問時には、エアロゾルや雲の観測を行っているツェッペリン山の雪は、ほぼ全て解けていました。一方、今年の夏は約1ヵ月早く到着したということもあると思いますが、まだ雪が結構残っていました。ニーオルスンの港には、観光船が停泊しており、今年も数多くの観光客が訪れているようです。

本日ニーオルスン入りした5名のメンバーは、今年4月から始まったArCSⅢプロジェクトのエアロゾル課題に関連する活動を行う予定です。5名中2名は常連ですが、エアロゾル課題代表の研究者(気象研究所)と大学院生2名は、初めての滞在になります。今年の夏も、ホッキョクグマが頻繁に出現しているようなので、安全第一で予定している活動に取り組もうと思います。

2025.7.3

北極ニーオルスンNOW!! 2025

観測シーズンが到来し、今年も多くの研究グループがニーオルスンで観測をします。滞在している国立極地研究所の研究者から写真とメッセージが届いたので紹介します。

ニーオルスンの位置

ニーオルスンはノルウェー本土と北極点との間に位置するスバールバル諸島スピッツベルゲン島にあり、北緯78度55分、東経11度56分に位置します。

研究・観測活動

極地の過去から「地球システム」のメカニズムに迫る 〜第四紀の極地環境・大気組成変動の高精度・高時間分解能復元〜

太陽風エネルギーの磁気圏流入に対する電離圏応答の南北極域共役性の研究

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 北極観測センター

〒190-8518 東京都立川市緑町10-3 (交通アクセス) / E-mail:aerc-jimu@nipr.ac.jp

All Rights Reserved, Copyright © National Institute of Polar Research