テーマ3

北極気候に関わる大気物質

実施責任者:小池 真(国立極地研究所)

背景

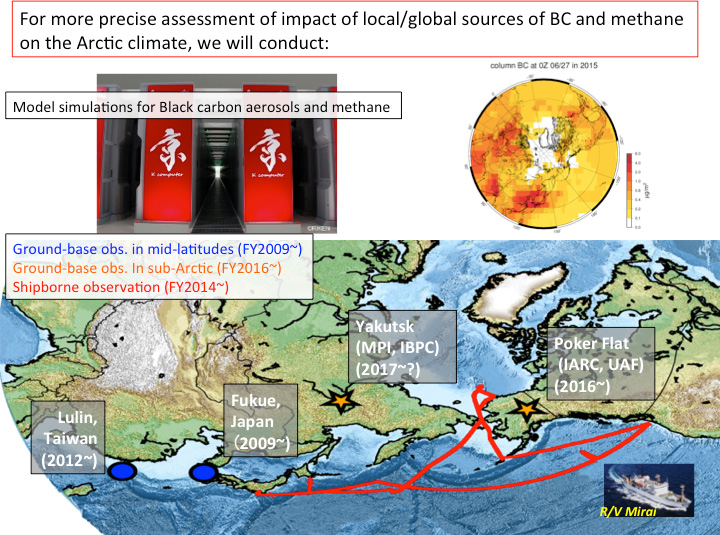

急速に進む北極の温暖化。その主要因は、長寿命温室効果気体である二酸化炭素の増加です。これに加えて北極圏では、太陽放射を吸収することによりアイス・アルベド・フィードバックを加速する可能性のあるブラックカーボン・エアロゾル(BC)や、気温の上昇により永久凍土などからの放出量の増加が懸念されるメタンなどの短寿命の気候影響物質(SLCF, short-lived climate forcer)が注目されています。しかしながら、二酸化炭素やSLCFの動態・影響評価には大きな不確定性があります。北極評議会(AC)により組織された専門家による北極圏監視評価プログラム作業部会(AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme)の最新の報告書においても、これらの大気物質のさらなる体系的な研究の必要性が述べられています。

研究概要

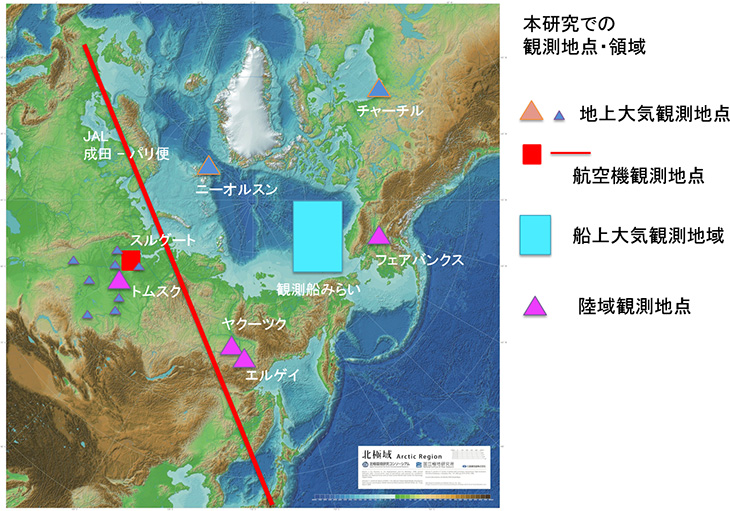

本研究の目的は先端的な観測と数値モデル計算により、北極気候に関わる大気物質の動態とその影響を明らかとすることです。BCについては、日本で開発された高精度の大気中BC測定装置や世界初の降水中BCの測定などにより(地上、航空機、船舶)、アセスメントの基礎となるBCの動態を明らかにします。また日本で開発された詳細なエアロゾル過程を表現した数値モデルなどにより、北極に輸送されるBCの発生源・輸送量の定量化を目指します。さらに大気中のエアロゾルは北極の放射バランスに深く関わる雲にも影響する可能性があるため、雲の微物理量や高度分布なども調べます。

メタンなどの温室効果気体についてはその放出・吸収量を、トップダウン法(大気中で観測される濃度を説明できる放出・吸収量を数値モデルにより求める方法)と、ボトムアップ法(放出・吸収量を代表的な場所で観測し、その結果から広域の放出・吸収量を求める方法)を統合した研究を実施します。この研究により、北極域におけるメタン・温室効果気体の動態と放出・吸収源の分布と変動を解明します。そして気候変化に対する北極域のメタン・温室効果気体循環の応答の解明や、将来の放出量変化の予測を目指します。

本研究はこのように日本の強みを活かし、また世界の研究者と連携することにより研究を推進し、その知見をステークホルダーへと提供していきます。

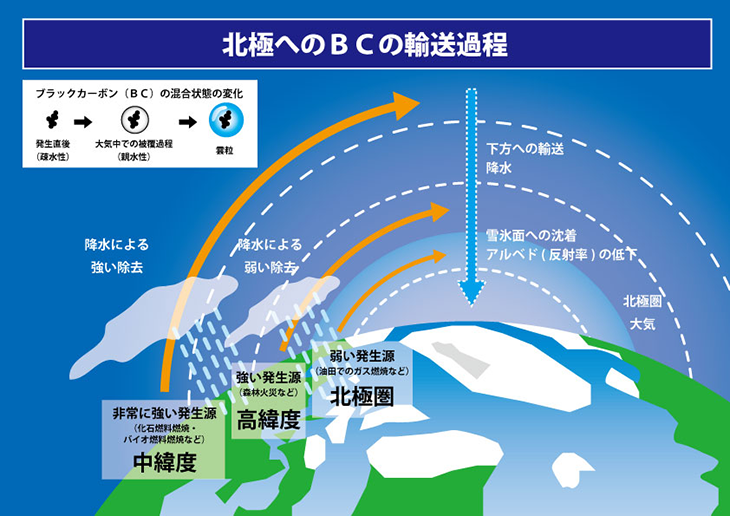

発生源から北極圏へのブラックカーボン・エアロゾル(BC)の輸送と途中での変質・除去過程

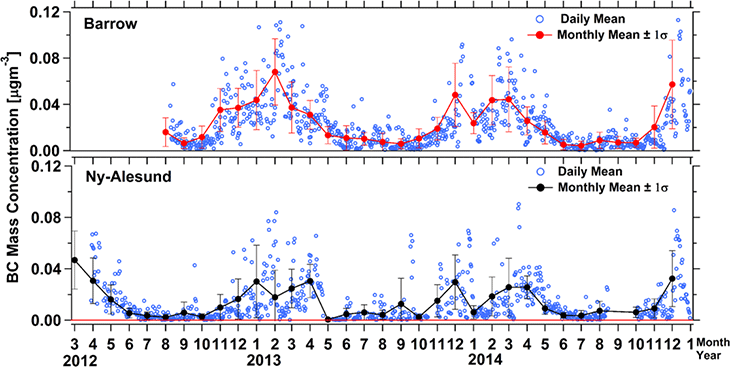

バロー(アラスカ)とニーオルスン(ノルウェー)で観測された大気中ブラックカーボン・エアロゾル(BC)質量濃度

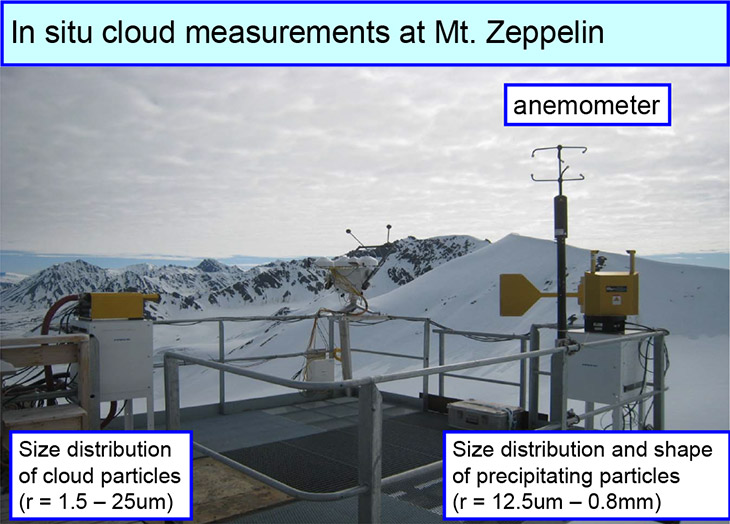

ニーオルスンのゼッペリン山観測所における雲微物理観測の様子

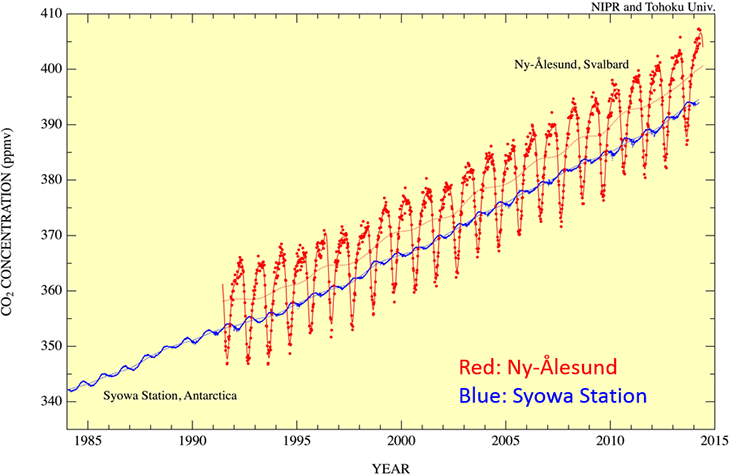

ニーオルスンと南極昭和基地における大気中二酸化炭素濃度の変動

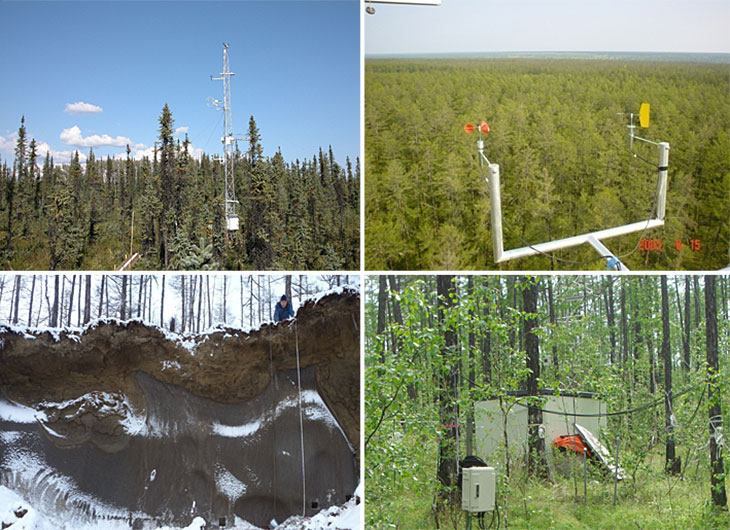

大気観測で使用するプラットホーム

陸域温室効果気体フラックス観測及び土壌有機物観測

SLCFアセスメントの概念図

海外連携機関/国際プロジェクト

アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所(AWI、ドイツ)、ノルウェー極地研究所(NPI、ノルウェー)、アメリカ海洋大気庁(NOAA、アメリカ)、ロシア北極南極研究所(ロシア)、ストックホルム大学(スウェーデン)、ノルウェー大気研究所(ノルウェー)、大気科学・気候研究所(イタリア)、フィレンツェ大学(イタリア)、カナダ環境省研究所(カナダ)、イーストアングリア大学(イギリス)、アラスカ大学(アメリカ)、アラスカ大学フェアバンクス校(IARC、アメリカ)、ロシア科学アカデミー(ロシア)、ロシア科学アカデミー北方圏生物問題研究所(IBPC、ロシア)、ロシア科学アカデミーメルニコフ永久凍土研究所(MPI、ロシア)、トムスク大気光学研究所(ロシア)、モスクワ大学(ロシア)、ロシア中央気象局(ロシア)

国際地球大気化学プロジェクト(IGAC)、IASC、PACES、CCAC/UNEP

実施体制

実施担当者

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 小池 真 | 国立極地研究所/東京大学 |

| 森本 真司 | 東北大学 |

| 檜山 哲哉 | 名古屋大学 |

| 滝川 雅之 | 海洋研究開発機構 |

| 近藤 豊 | 国立極地研究所 |

| 當房 豊 | 国立極地研究所 |

| 後藤 大輔 | 国立極地研究所 |

| 茂木 信宏 | 東京大学 |

| 青木 周司 | 東北大学 |

| 稲飯 洋一 | 東北大学 |

| 小谷 亜由美 | 名古屋大学 |

| 金森 大成 | 名古屋大学 |

| 松井 仁志 | 名古屋大学 |

| 岡本 創 | 九州大学 |

| 佐藤 可織 | 九州大学 |

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 山地 一代 | 神戸大学 |

| 植山 雅仁 | 大阪府立大学 |

| 原薗 芳信 | 大阪府立大学 |

| 大野 浩 | 北見工業大学 |

| 杉浦 幸之助 | 富山大学 |

| 斉藤 和之 | 海洋研究開発機構 |

| 永井 信 | 海洋研究開発機構 |

| 金谷 有剛 | 海洋研究開発機構 |

| Prabir K. Patra | 海洋研究開発機構 |

| 小林 秀樹 | 海洋研究開発機構 |

| 竹谷 文一 | 海洋研究開発機構 |

| 宮崎 和幸 | 海洋研究開発機構 |

| 宮川 拓真 | 海洋研究開発機構 |

| 佐藤 永 | 海洋研究開発機構 |

| 紺屋 恵子 | 海洋研究開発機構 |

| Petr Mordovskoi | 海洋研究開発機構 |

| 山口 将大 | 海洋研究開発機構 |

| 朱 春茂 | 海洋研究開発機構 |

研究協力者

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 東 久美子 | 国立極地研究所 |

| 中村 尚 | 東京大学 |

| 佐藤 正樹 | 東京大学 |

| 鷹野 敏明 | 千葉大学 |

| 竹川 暢之 | 首都大学東京 |

| 浮田 甚郎 | 新潟大学 |

| 岩田 拓記 | 信州大学 |

| 端野 典平 | 高知工科大学 |

| 青木 輝夫 | 国立極地研究所 |

| 平沼 成基 | ウエスト・テキサスA&M大学 |

| 中井 太郎 | 国立台湾大学 |

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 岩花 剛 | アラスカ大学フェアバンクス校 |

| 大島 長 | 気象研究所 |

| 松枝 秀和 | 気象研究所 |

| 町田 敏暢 | 国立環境研究所 |

| 遠嶋 康徳 | 国立環境研究所 |

| 伊藤 昭彦 | 国立環境研究所 |

| S. Maksyutov | 国立環境研究所 |

| 西澤 智明 | 国立環境研究所 |

| 村山 昌平 | 産業技術総合研究所 |

| 石戸谷 重之 | 産業技術総合研究所 |

| 藤田 遼 | インペリアル・カレッジ・ロンドン |

| 五十嵐 康記 | 福島大学 |

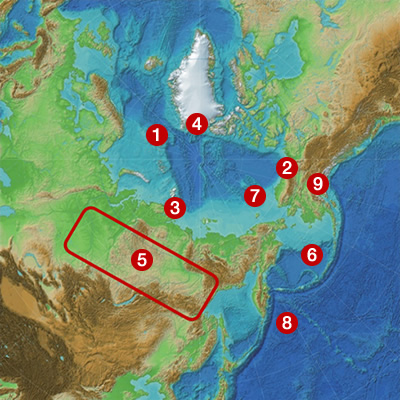

研究対象地域(地図)

- ❶ニーオルスン(ノルウェー)

- ❷バロー(アラスカ州、アメリカ)

- ❸バラノバ(ロシア)

- ❹ノルド(グリーンランド)

- ❺シベリア

- ❻ベーリング海

- ❼北極海

- ❽北太平洋

- ❾アラスカ

ArCS通信

- 係留気球を用いたテスト観測の実施(みらい北極航海2019)(2019年10月03日)

- 「みらい」への温室効果ガス分光計の設置(みらい北極航海2018)(2018年11月08日)

- 北極海上での大気物質船舶観測(みらい北極航海2018)(2018年11月08日)

- 観測キャンペーン Arctic-CARE 2017 いよいよ終盤(2017年04月12日)

- 観測キャンペーン Arctic-CARE 2017 始動!(2017年03月17日)

- 民間旅客機を利用した温室効果ガス観測(2016年09月16日)

- 「みらい」への温室効果ガス観測システムの設置(「みらい」北極航海2016:テーマ3)(2016年09月14日)