AC等北極関連会合への専門家の派遣

実施責任者:榎本 浩之(国立極地研究所)

背景

平成25年5月に日本が北極評議会(AC, Arctic Council)へのオブザーバー資格を得て以降、我が国の高い科学技術力に対するACならびに加盟国・加盟団体からの、各種国際会合への参加要請が増加の一途を辿っています。また、北極関連の外交上のハイレベル会合に関しても、北極専門家の派遣要請が多くなっています。これらに対し、本事業ならびに我が国の北極研究の成果をもって大きく貢献することは、国際社会における日本の評価を高め、北極の持続的な発展や環境保護において日本のプレゼンスを示すことに繋がります。同時に最新の国際動向を国内の研究者、政策決定者に迅速に届けることで、日本国内における科学から政策決定に至る場面での貢献が期待できます。

活動概要

ACは北極域の国際政策形成の場となっており、そこでの決定事項は我が国の今後の北極域科学活動や経済活動に決定的な影響を及ぼすことから、AMAPやCAFFなどのワーキンググループ(WG)での科学的議論、SCTFなどのタスクフォース(TF)、EGBCMなどの専門家会合(EG)に、本事業の実施担当者の中から、科学的に専門的な意見を表明できる専門家を派遣します。特にメインターゲットとなるのは、ACのWGの中でもっともアクティビティが高く、自然科学との関連性も深いAMAPです。派遣者は発表やパネルディスカッションを通じて、日本の研究成果を国際社会に広く還元します。

また、国や文部科学省から、北極関連の外交上のハイレベル会合に対する専門家の派遣要請があった場合は、会合のための適切な助言やサポートができる専門家を派遣します。特に本事業期間中には気候変動政府間パネル(IPCC)の第6次報告書作成に向けた動きが開始される予定であるため、IPCC等の会合にも積極的に専門家を派遣します。

いずれの場合も派遣者は、派遣された会合で日本の研究・政策等に貢献する情報収集を行い、成果と収集した情報を帰国後速やかに報告します。

AMAPにて日本の取り組みを発表

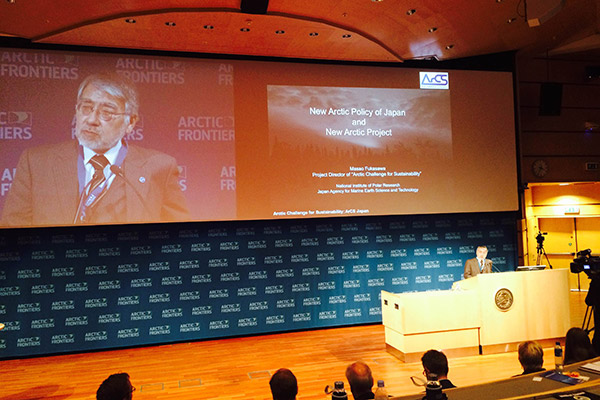

Arctic Frontiersにおける発表風景

ArCS通信

- Arctic Circle 2019 Assemblyで非北極国の役割を考える(2020年03月19日)

- スウェーデン・ストックホルムで開催された北極圏動植物保全(CAFF)作業部会役員会議について(2019年10月07日)

- 第二回政府と北極研究者との懇談会(2019年06月19日)

- 2018年10月開催ロバニエミSDWG会合の参加報告(2019年06月17日)

- 国際的な北極域の海鳥研究活動に対する日本の貢献(2019年04月16日)

- アラスカ・アンカレッジで開催された北極圏動植物保全(CAFF)作業部会役員会議について(2019年03月04日)

- 第2回北極生物多様性会議(ABC2)開催〜強まる現場志向と日本への期待(2019年03月01日)