2025年4月1日

国立大学法人東京海洋大学

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人海洋研究開発機構

北海道大学

国立大学法人東京海洋大学(学長:井関 俊夫、以下「東京海洋大学」)学術研究院海洋環境科学部門の溝端 浩平 准教授、国立極地研究所、海洋研究開発機構、北海道大学低温科学研究所らの研究グループは、温暖化に伴う偏西風の強化によって、東南極沿岸域に点在する時計回りの海洋循環と氷床への熱輸送が強化されることを明らかにしました。

従来から、南極氷床の損失は海面水位上昇をもたらす主要因の一つとして挙げられており、特に外洋からの暖かい海水の流入による融解が注目されていました。そのため、進行する地球温暖化に対する南極氷床の応答の理解が望まれていました。

本研究グループは、独自に開発した衛星海面力学高度データと気象再解析データを用いて、東南極沿岸域には暖かい海水を南極氷床へ運ぶ時計回り循環が点在することを明らかにしただけでなく、統計解析により偏西風の強化がこれらの海洋循環とそれに伴う熱輸送を強化することを明らかにしました。

本研究の成果から、地球温暖化に伴う東南極沿岸域における海洋循環と熱輸送の強化による氷床融解の促進が予想されます。また、本研究で得られた知見は、海面水位上昇の将来予測の高精度化に役立つことが期待されます。

本研究成果は、2025年3月15日17時14分(日本時間)に「Geophysical Research Letters」のオンライン版で公開されました。

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL112914

南極大陸には地球上の氷の約90%が存在し、すべての氷が融けると全球の海面水位は50m以上も上昇するとされます。また、南極大陸の西経領域(西南極)と東経領域(東南極)ではそれぞれ、全球海面水位上昇量に換算して3.4m、19.2m分の氷床が海水の流入により融解する可能性があります。これまで南極氷床の融解については、主に西南極における報告がなされてきましたが、近年では東南極最大級のトッテン氷河における暖かい海水による融解が指摘され始めました(Rintoul et al., 2016)。

一方、地球温暖化シナリオに基づく将来予測は、20世紀末ごろと比べて21世紀末までに海面水位が0.82m上昇し、そのうち南極氷床融解による海面水位上昇は0.03〜0.34mとされています。この将来予測には不確実性があり、その主要因として「南極氷床の地球温暖化に対する応答」に関して不明な点が多いことが挙げられています。

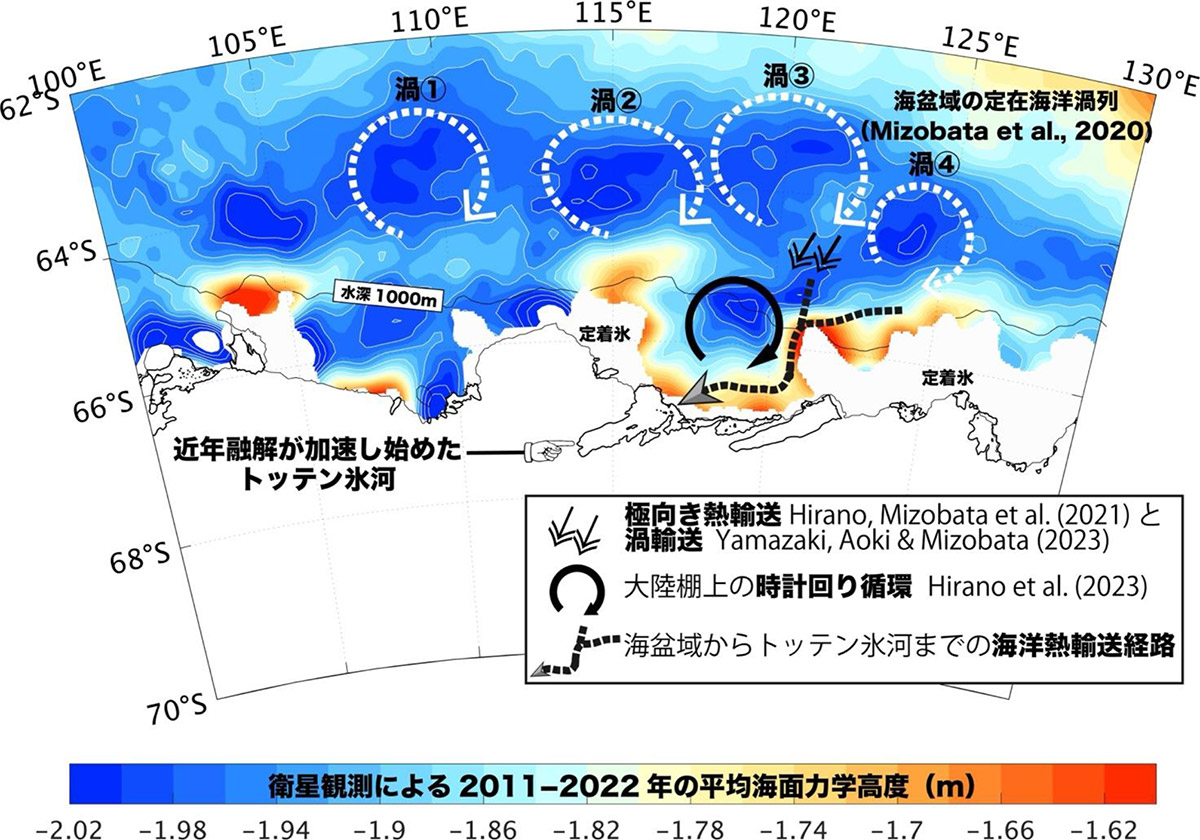

本研究グループは、特に南極氷床融解をもたらす暖かい海水の輸送経路に着目して、これまでトッテン氷河周辺海域(Totten Embayment)における現場観測を集中的に行ってきました。その結果、遠く離れた外洋海盆域注2)における定在海洋渦列注3)によって南(南極大陸に向かう方向)へ運ばれた暖かい海水が、さらにトッテン氷河周辺海域の時計回り循環によってトッテン氷河の下へと運ばれるという輸送経路(図1)が明らかになってきました(e.g., Hirano et al., 2023)。しかし、氷床融解量の変動要因となる「海洋循環の時間変動メカニズム」は不明であり、その解明は喫緊の課題となっていました。

このような背景の中、我々は南極地域観測の第X期重点研究観測プロジェクトの下で独自に開発した衛星観測データと気象再解析データ、現場観測データを統合し、トッテン氷河だけでなく、莫大な氷床が存在する東南極の沿岸域全域における海洋循環とその変動を明らかにしようと試みました。

海洋循環を知る上で重要な情報の一つは、地球観測衛星による海面高度(海面の凹凸)の空間分布です。通常、南極海や北極海では海氷が海面高度の推定における障壁となっていました。そこで我々は、地球観測衛星に搭載された衛星レーダー高度計によるデータを利用しました。衛星レーダー高度計によるデータのパルス波形から海氷からの信号を排除し、海面からの信号のみを抽出することで、海氷域においても海面高度情報を取得する手法を開発しました。これにより海氷のない海における海面高度情報を合成することで、2011年1月〜2022年12月までの海面力学高度データセットを新規に構築しました。

この海面力学高度データにより、トッテン氷河周辺海域だけでなく、Prydz Bay、Vincennes Bayにも時計回り循環が存在すること、またそれぞれが空間的に離れているにも関わらず、連動して海面力学高度が変動していることが明らかとなり、大気場の変動が海洋の変動を支配していることが推察できました。

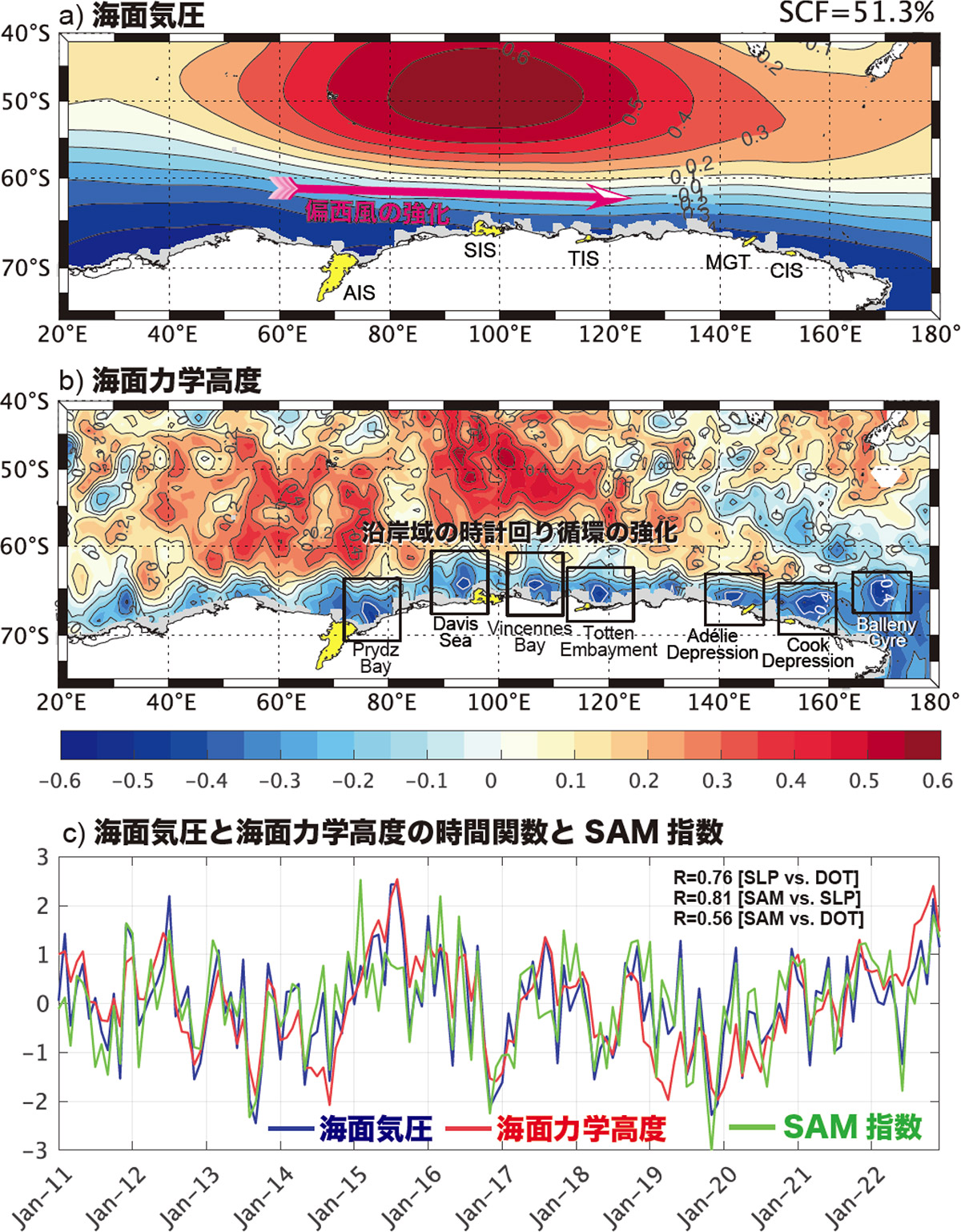

そこで我々は、海面力学高度データと、ヨーロッパ中期予報センターが提供する気象再解析データERA5の海面気圧データに対して特異値分解解析を行いました。この統計解析では、2つの物理量(この場合、海面高度と海面気圧)の間の相関関係の高い時空間構造を抽出することが可能になります。その結果、東南極では偏西風が強化されると上述の湾だけでなく、Davis Sea や Adélie Depression など多くの東南極沿岸域で時計回り循環が強化されることが明らかになりました(図2)。

偏西風の強度の変動は、時計回りの海洋循環だけでなく氷河への海洋熱輸送量も変化させます。偏西風の強度は、Southern Annular Mode指数(SAM index; Marshall, 2003)で表されますが、SAM indexが負の場合(偏西風が弱い場合)と正の場合(強い場合)、それぞれでトッテン氷河周辺海域における平均的な海洋熱輸送を計算しました。その結果、その差は0.1テラワットにもなり、これはSAM indexが平均値の場合にもたらす氷床融解量の約17%分にもなりました(SAM index が正の場合に東京ドーム約800杯分に相当する10ギガトンの氷床融解を促進させることと同義)。

地球温暖化シナリオに基づく将来予測は、21世紀後半まで偏西風が強化されるとしています。本研究の成果は、地球温暖化の下で海洋循環の強化を介して、東南極沿岸域の氷床融解が促進されることを指摘するものです。本研究の知見は、東南極氷床変動の包括的理解のみならず、海面水位上昇予測の精度向上に資すると考えられます。

図1:本研究グループがこれまでに明らかにしてきたトッテン氷河への海洋熱輸送経路背景色は2011年~2022年の平均海面高度。水深1000mの等値線より北側に深い海盆が広がっている。海盆域には定在海洋渦列(渦①~④)が存在し、大陸棚上にも時計回り循環が存在していることを現場観測で確認してきた。

図2:特異値分解解析で得られた最も高い相関関係をもつa)海面気圧分布とb)海面高度分布。c)はa)とb)の時間関数をそれぞれ青線および赤線で示す。緑線は正規化したSAM指数を示しており、図中右上にa)およびb)の時間変動とSAM指数との相関係数を示す。

注1:海面力学高度

準拠楕円体から海面までの距離を海面高度と呼ぶ。地球の平均海面に整合するジオイド高を、海面高度から差し引くと海面力学高度が得られる。海面力学高度の凹凸は、海面付近の圧力分布を示し、海洋の海流を把握する上で重要な情報である。

注2:外洋海盆域

図1中の水深1000mの等値線より北側の領域を示し、水深約1800m以上の深海底が広がっている。

注3:定在海洋渦列

外洋海盆域には、直径150〜200km程度の4つの時計回り渦が存在しており、それぞれの海洋渦の東部では、暖かい海水を南へと輸送している(Mizobata et al., 2020; Hirano et al., 2021)。

Hirano, D., Mizobata, K., Sasaki, H. et al. Poleward eddy-induced warm water transport across a shelf break off Totten Ice Shelf, East Antarctica. Commun Earth Environ 2, 153 (2021). doi:10.1038/s43247-021-00217-4

Hirano, D., Tamura, T., Kusahara, K., Fujii, M., Yamazaki, K., Nakayama, Y. et al. (2023). On-shelf circulation of warm water toward the Totten Ice Shelf in East Antarctica. Nature Communications, 14 (1), 4955. doi:10.1038/s41467-023-39764-z

Marshall G. J. (2003). Trends in the Southern Annular Mode from observations and reanalyses. Journal of Climate, 16, 4134–4143. doi: 10.1175/1520-0442(2003)016<4134:TITSAM>2.0.CO;2.

Mizobata, K., Shimada, K., Aoki, S., Kitade, Y. (2020). The cyclonic eddy train in the Indian Ocean sector of the Southern Ocean as revealed by satellite radar altimeters and in situ measurements. Journal of Geophysical Research: Oceans, 125, e2019JC015994. doi:10.1029/2019JC015994

Rintoul, S. R., Silvano, A., Pena-Molino, B., van Wijk, E., Rosenberg, M., Greenbaum, J. S., & Blankenship, D. D. (2016). Ocean heat drives rapid basal melt of the totten ice shelf. Science Advances, 2 (12), e1601610. doi:10.1126/sciadv.1601610

掲載誌: Geophysical Research Letters

タイトル: “Ocean Response Along the East Antarctic Coastal Margin to the Southern Annular Mode”(南半球環状モードに対する東南極海沿岸域における海洋の応答)

著者:

溝端 浩平(東京海洋大学 学術研究院・准教授)

平野 大輔(国立極地研究所 気水圏研究グループ/南極観測センター・助教)

草原 和弥(海洋研究開発機構 地球環境部門・副主任研究員)

青木 茂 (北海道大学 低温科学研究所・教授)

猪上 淳 (国立極地研究所 気水圏研究グループ・教授)

高尾 信太郎(国立環境研究所 地球システム領域・主任研究員)

真壁 竜介(国立極地研究所 生物圏研究グループ・准教授)

DOI:10.1029/2024GL112914

本研究は、JSPS科研費(JP18H05051, JP20H04970, JP21H03587, JP21H04931, JP24H02340, JP24H02341)、南極観測事業の重点研究観測(サブテーマ2・AJ0902,AJ1003)および国立極地研究所のプロジェクト研究(KP-303)、北海道大学低温科学研究所共同研究(22S012, 23S017, and 24S015)の支援により実施されました。

国立大学法人東京海洋大学(東京都港区港南4丁目5番7号、学長 井関 俊夫)

2003年に東京商船大学と東京水産大学が統合し設立された国内唯一の海洋系大学。海洋に特化した大学であるという特色を活かし、「海を知り、海を守り、海を利用する」をモットーに、海洋分野におけるグローバルな学術研究の強力な推進とその高度化に取り組んでいます。

https://www.kaiyodai.ac.jp/

研究に関すること

東京海洋大学 学術研究院海洋環境科学部門准教授 溝端 浩平(ミゾバタ コウヘイ)

Tel:03-5463-9717 E-mail:mizobata@kaiyodai.ac.jp

取材に関すること

東京海洋大学 総務部 総務課 広報室

Tel:03-5463-1609 E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所 広報室

Tel:042-512-0655 E-mail:koho@nipr.ac.jp

海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部 報道室

Tel:045-778-5540 E-mail:press@jamstec.go.jp

北海道大学 社会共創部広報課

Tel:011-706-2610 E-mail:jp-press@general.hokudai.ac.jp

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.