2025年8月7日

名古屋大学

国立極地研究所

北見工業大学

名古屋大学宇宙地球環境研究所の栗田 直幸 准教授、国立極地研究所の本山 秀明 名誉教授、平沢 尚彦 助教、北見工業大学工学部地球環境工学科の亀田 貴雄 教授らの研究グループは、南極ドームふじ基地およびその周辺地域で行われた過去30年間の地上気温観測データを取りまとめ、同地域で1990年代以降温暖化が継続していることを発見しました。また気象・海洋データを使った解析より、南インド洋で海面温度が上昇し、それに伴う大気変動が南極内陸域の温暖化を引き起こしていることを突き止めました。

本研究は、観測空白域となっている東南極の氷床内陸域の気候変動を明らかにした初めての研究であり、当該地域では沿岸域よりも先に内陸域で地球温暖化の影響が進行することを示した研究成果です。

本研究成果は、2025年7月22日にイギリス科学誌「Nature Communications」で公開されました。

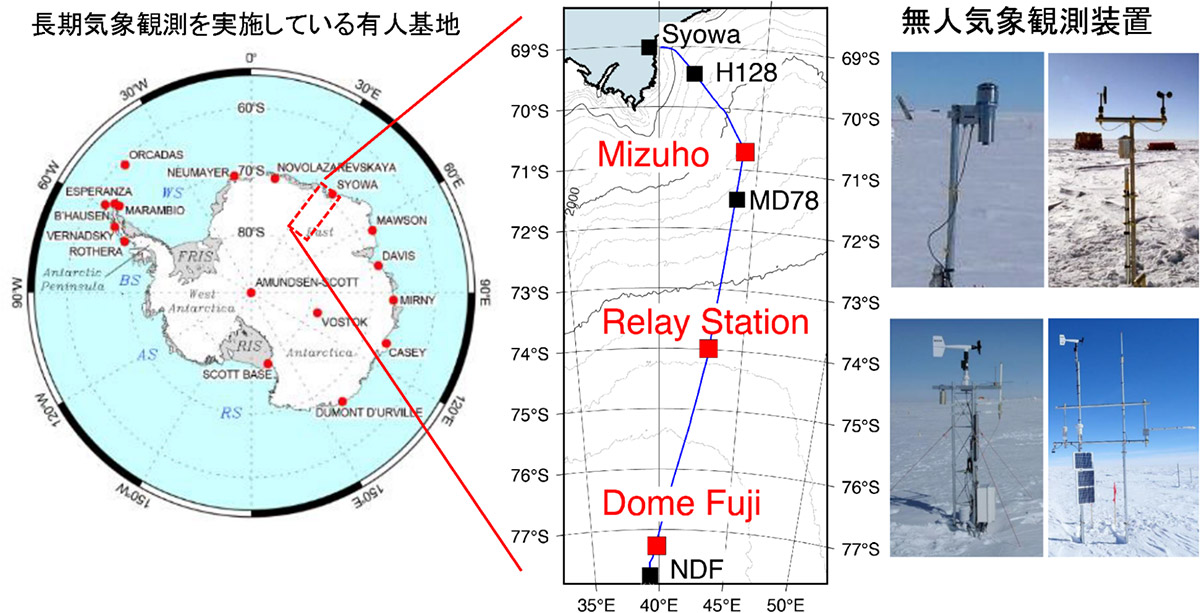

南極大陸における気候変動は、沿岸域にある有人基地データを使って解析が行われており、南極半島や西南極で温暖化が進行していることが知られています。一方、氷床に覆われる南極内陸域では、有人基地は4地点だけであり、そのうち30年を超える長期観測データはアムンゼン・スコット基地(南極点)とヴォーストーク基地の2地点(図1左)しか存在しないため、広大な南極内陸域の気候変動の実態はほとんど分かっていません。一方、日本の南極地域観測隊(JARE)は、冬期の気温が-70℃以下になる厳しい自然環境でも動作する無人気象観測装置(図1右)を開発し、南極内陸域における気候変動を1990年代初頭から現在まで継続して観測しています。本研究では、JAREで実施された気象観測データを収集して長期気温観測データセットを作成し、観測空白域における気候変動の実態とその変動要因の解析に取り組みました。

図1:南極地域における気象観測地点のうち長期で気象観測が行われている地点(左)、日本の南極地域観測隊(JARE)にて実施している気象観測地点地図(中)、昭和基地からドームふじ基地に向かうルート上に無人気象観測装置(右)を設置し、1990年代から現在まで継続して気象観測を実施している(真ん中の赤四角地点)。黒四角地点は、2018年以降に観測を開始した地点。

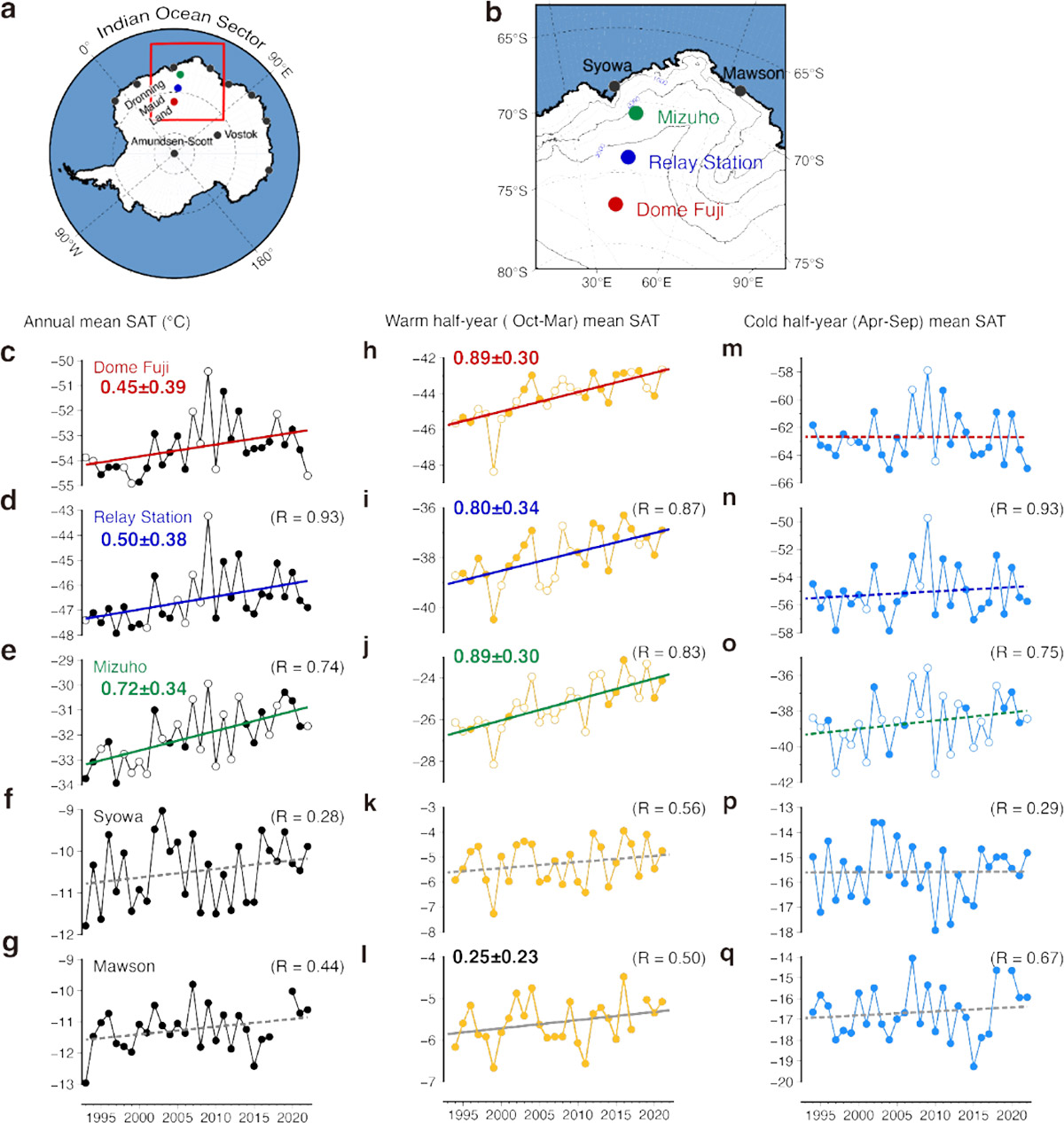

研究グループは、1990年代から現在まで観測が継続しているドームふじ基地(77.33°S, 39.67°E, 3820m a.s.l.)、中継拠点(Relay Station)(74.01°S, 42.98°E, 3354m a.s.l.)、みずほ基地(70.72°S, 44.26°E, 2180m a.s.l.)の3地点で行われた観測データを収集し(図1中)、異常値を取り除くとともにバイアス補正を行うなど丁寧な品質管理を行い、1993年から2022年までの30年間にわたる月平均気温データセットを作成しました。そして、過去30年間にわたる年平均気温変化は、3地点ともに約0.45-0.72℃/10年という世界平均(0.2-0.25℃/10年)よりよりも早い速度で毎年気温が上昇していることが明らかになりました(図2左c-g)。さらに、南極地域の春から夏(10月〜3月)は、さらに早い速度で温暖化が進行していることが明らかとなりました(図2中h-l)。

図2:みずほ基地(Mizuho)、中継拠点(Relay Station)、ドームふじ基地(Dome Fuji)、における過去30年間(1993-2022)における年平均気温(左)、暖候期(10月から3月)の平均気温(中)、寒候期(4月から9月)の平均気温(右)の年々変化。氷床内陸域に位置する3地点と比較するため、沿岸にある昭和基地(Syowa)、モーソン(Mawson)基地データも加えてある。図中の直線は、統計的に有意(有意水準95%)な温暖化傾向があることを示す。

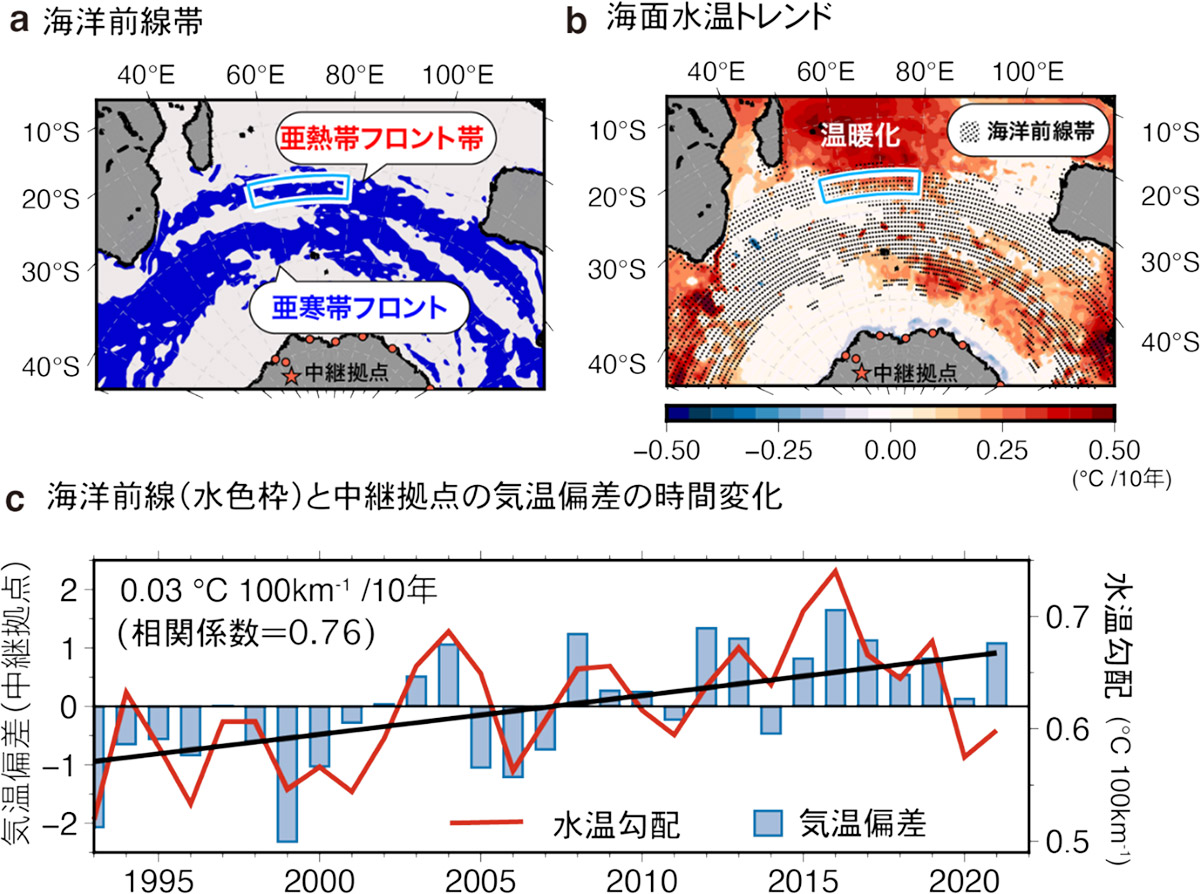

次に、温暖化を引き起こしている要因を解析したところ、南インド洋の亜熱帯地域における温暖化によって、インド洋の海面水温構造が変化したことが主要な原因であることが明らかになりました。インド洋には、マダガスカル島の沖合からオーストラリアに向かう複数の海流があり、この海流に沿って“顕著な海面水温の水平勾配”で特徴付けられる海洋前線帯(亜熱帯フロント帯)が形成されています(図3a)。また、その南側にはインド洋の西岸強化流であるアガラス海流があり、アガラス海流と南極周極流の間には強い海洋前線(亜寒帯フロント)が形成されています(図3a)。南部インド洋では、温暖化によって亜熱帯フロント帯の水温勾配が強まり(図3b)、これが大気および海洋変動を引き起こし、その影響が南極大陸にまで及んだと考えられます(図3c)。

図3:a) 南インド洋の海洋前線帯(水平温度勾配 > 0.6℃ 100km-1)、b) 南インド洋の海面水温トレンド(1993年-2022年)、 c)亜熱帯フロント帯の水温勾配と中継拠点の地上気温の時間変化。海面水温勾配は、亜熱帯フロント帯に設定した領域(水色枠線)内の平均値を示す。亜熱帯フロント帯の北側に位置する亜熱帯域で海面水温の温暖化が進行しており、それにともなって水温勾配が強まっている。また中継拠点の気温変化は、水温勾配の年々変動と非常によく対応している。

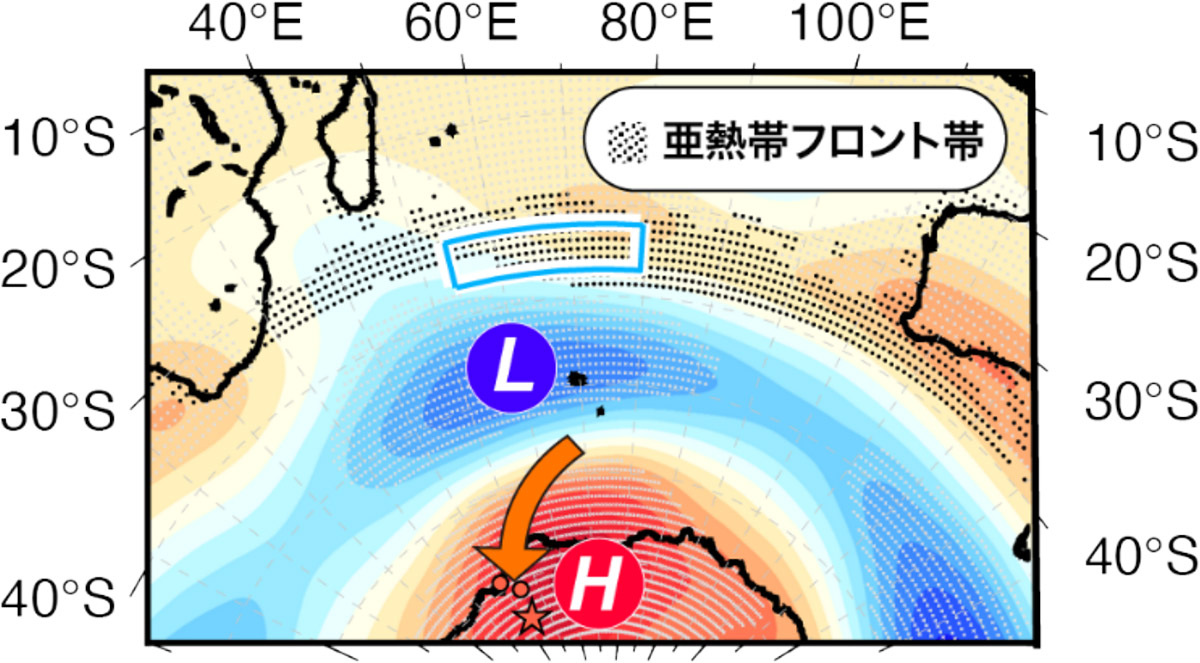

図4は、亜熱帯フロント帯が強まった際の大気循環場の変化を示しています。亜熱帯フロント帯の南側となる中緯度域に低気圧循環、高緯度域に高気圧循環という双極子型の大気応答が形成されます。高気圧の西側で卓越する北風によってインド洋に面した南極内陸域へ暖気が輸送されて高温化していると考えられます。以下に、この双極子パターンが形成されるメカニズムを解説します。

図4:亜熱帯フロント帯が強まった際の大気循環場の変化(300hPa)。亜熱帯フロントが強まると、その南側に低気圧偏差が現れ、南極周辺に高気圧偏差が見られる。

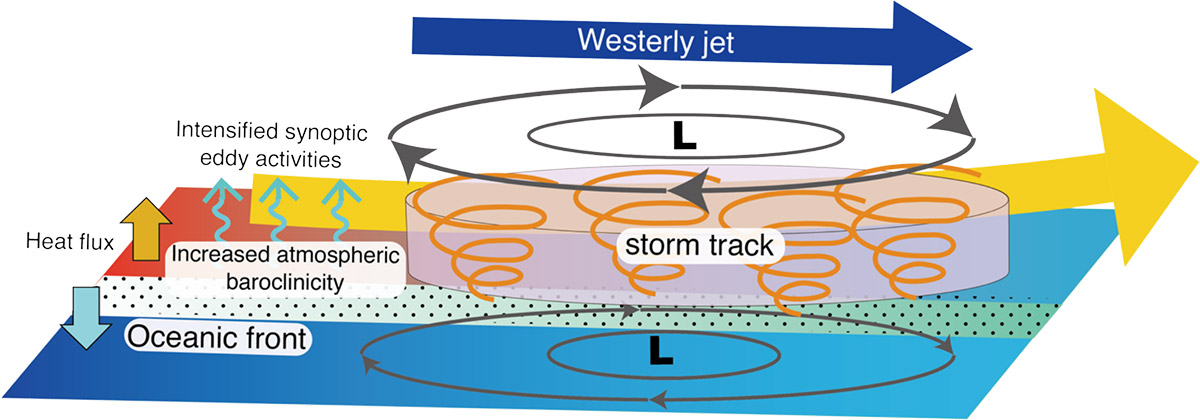

一般的に、海洋前線が強まると、海洋前線の高緯度側に等価順圧的な低気圧偏差(大気の下層から上層まで一様に低気圧偏差を示す)が生じ、この海域で擾乱(じょうらん)活動が強まります(図5)。また活発な低気圧活動は、海洋内部から冷たい海水を海洋表面まで持ち上げる湧昇や、表層混合層の発達を引き起こすため、高緯度側の海面水温が低下し、海洋前線が維持されます。このメカニズムを亜熱帯フロント帯に当てはめると、亜熱帯フロントが強まると中緯度域の海面水温が低下することになります。この変化は、反対に亜寒帯フロントを弱化させることになるため、亜寒帯フロントの高緯度側では等価順圧的な高気圧偏差が生じます。

図5:海洋前線の強まりに対する大気の応答。海洋前線帯では地上気温にも顕著な温度勾配ができるため、大気の傾圧性が高まり擾乱活動(ストームトラック活動)が活発になり、海洋前線の極側に等価順圧構造を持った低気圧偏差が形成される。

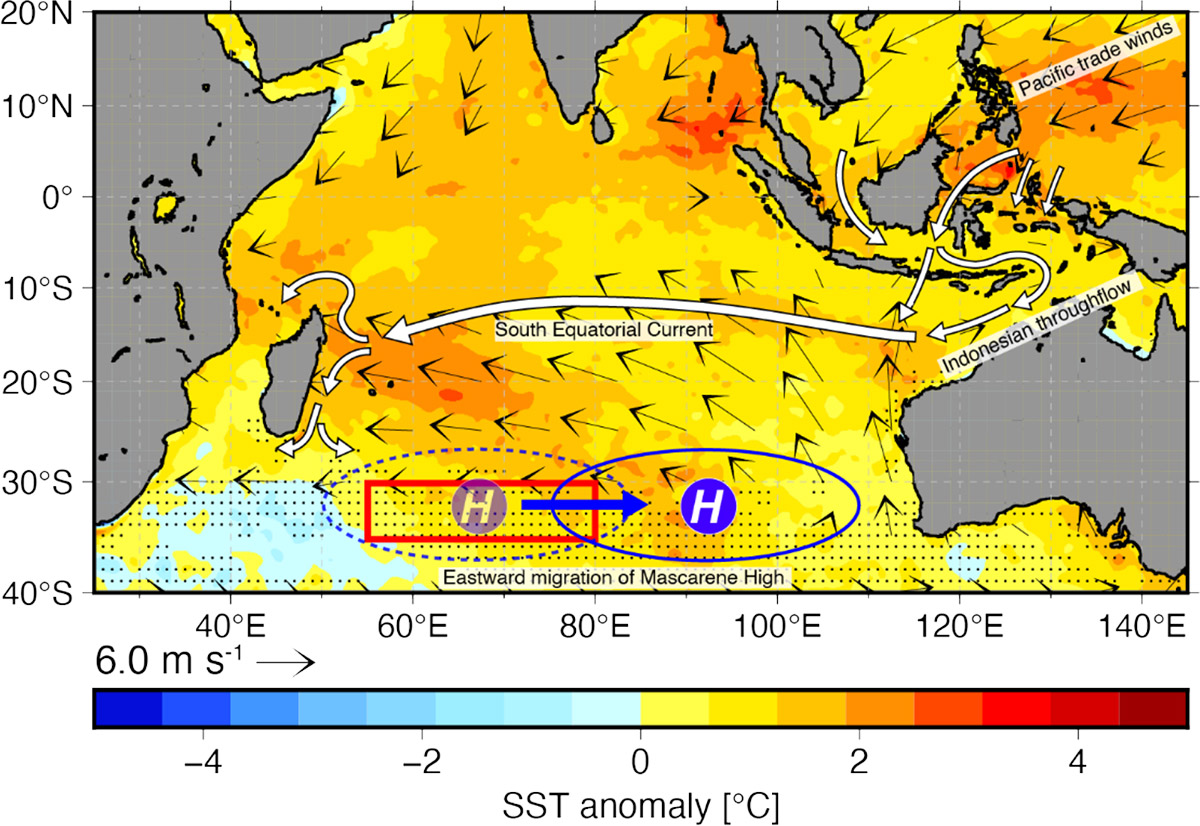

このように南インド洋では、亜熱帯域の温暖化が複数の海洋前線を介した大気-海洋間の相互作用を経て南極の気候に影響を与えていることが明らかになりました。また、過去に行われた研究成果より、南インド洋の温暖化は、地球温暖化の停滞期間(ハイエイタス)の期間中に増大した海洋熱吸収が原因であることが指摘されています。これらの研究によるとLa Niña現象が頻発したハイエイタス期間中に大気から太平洋に吸収された熱が、インドネシア通過流やインド洋の南赤道海流によって南インド洋の西側に輸送され、温暖化が引き起こされたと説明されています(図6)。ハイエイタス現象は地球の自然変動によるものですが、ハイエイタス期間中に大気から海洋に吸収された熱の一部は人間活動による温室効果ガスの増加による影響です。南インド洋の温暖化に人間活動由来の影響が含まれていることは、間接的ではありますが、南極内陸域の温暖化にも人間活動の影響が寄与していることを示しています。

図6:ハイエイタス期間中の水温上昇と暖水の輸送経路。背景色は、観測期間の前半期間(1993年-2007年)と後半期間(2008年-2022年)の海面水温差を示している。正偏差が温暖化した地域を示す。貿易風によって西太平洋に吹き寄せられた暖水が、インドネシア通過流、南赤道海流によって南インド洋のマダガスカル島沖に輸送され、当該地域の海面水温が高まった。

南極域では、海面上昇に直結する沿岸域での氷床融解に大きな関心が持たれています。そして本研究の成果は、沿岸域でおこりうる将来の気候変動についても論ずることができます。寒冷な南極内陸域の気候は、暖気移流によって気温が大きく変化するため、南極の気候変化を早期検出することができます。他方、沿岸域の気候は、暖気移流にともなう気温上昇幅が内陸地域と比較して相対的に小さいため、その影響が顕在化するまでに時間がかかります。本研究の成果より、日本が観測を行っている昭和基地を含むインド洋に面した東南極域では、過去30年間の間に暖気移流が増加しつつあることが明らかとなりました。これは、近い将来には昭和基地周辺でも顕著な温暖化やそれに伴う大規模な表面融解といった現象が観測されるようになることを示唆しています。こうした変化を早期に検出するためにも、世界と連携して沿岸域における気象観測を充実することが重要です。また、インド洋の温暖化に伴う南極内陸域の温暖化というプロセスは、現在の気候モデルでは再現されておらず、当該地域の温暖化予測は現実を過小評価している可能性があります。将来起こる海面上昇を正確に見積もるためにも、本研究で指摘したインド洋の温暖化が南極の氷床融解に寄与する影響を見積もることが重要です。

雑誌名:Nature Communications

論文タイトル:Summer warming in the East Antarctic interior triggered by southern Indian Ocean warming

著者:Naoyuki Kurita, David H. Bromwich, Takao Kameda, Hideaki Motoyama, Naohiko Hirasawa, David E. Mikolajczyk, Lind M. Keller, and Matthew Lazzara

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61919-3

DOI:10.1038/s41467-025-61919-3

本研究で使用した観測データは、日本の南極地域観測隊によって取得されました。

名古屋大学宇宙地球環境研究所

准教授 栗田 直幸(くりた なおゆき)

Tel:090-9900-9822 E-mail:nkurita@nagoya-u.jp

国立極地研究所 気水圏研究グループ

助教 平沢 尚彦(ひらさわ なおひこ)

Tel:042-512-0655(広報室) E-mail:koho@nipr.ac.jp (広報室)

北見工業大学 地球環境工学科 雪氷科学研究室

教授 亀田 貴雄(かめだ たかお)

Tel:0157-26-9506 E-mail:kameda@mail.kitami-it.ac.jp

名古屋大学総務部広報課

Tel:052-558-9735 FAX:052-788-6272 E-mail:nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

国立極地研究所 広報室

Tel:042-512-0655 FAX:042-528-3105 E-mail:koho@nipr.ac.jp

北見工業大学 企画総務課 広報戦略係

Tel:0157-26-9116 FAX:0157-26-9122 E-mail:soumu05@desk.kitami-it.ac.jp

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.