2025年8月22日

北海道大学大学院水産科学院修士課程の角谷皓平氏(研究当時)、同修士課程の住吉 大氏、同大学大学院水産科学研究院の松野孝平助教、国立極地研究所の佐藤和敏助教、海洋研究開発機構の村田昌彦上席研究員(シニア)、西野茂人主任研究員らの研究グループは、秋季太平洋側北極海における海氷変動がマイクロプランクトン(20-200µmの植物プランクトンと小型動物プランクトンの総称)の中でも特に植物プランクトン種組成に影響を与えることを解明しました。

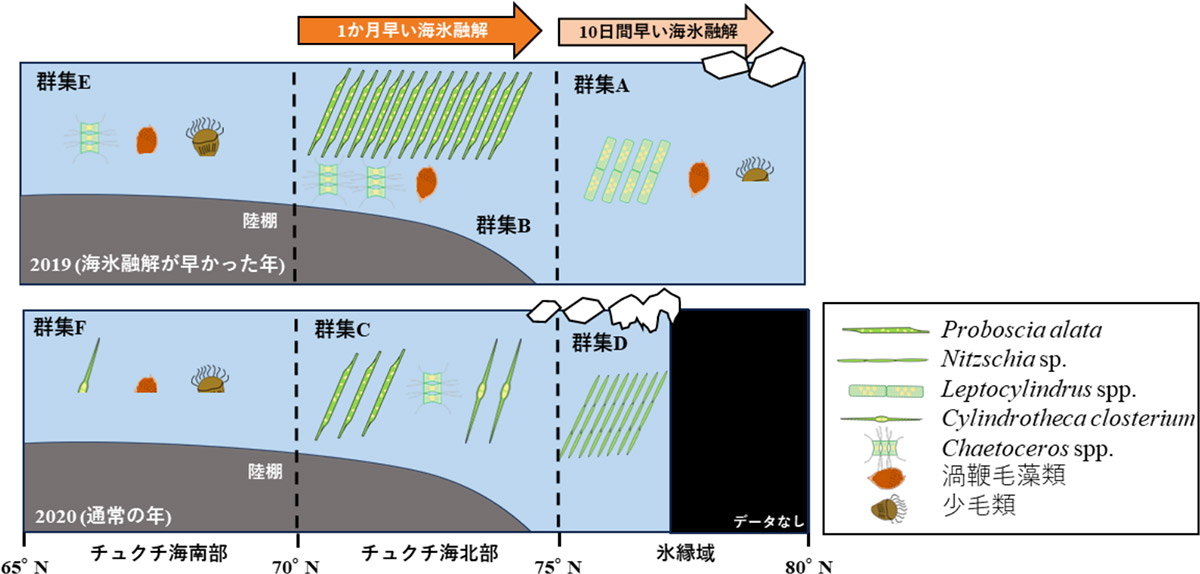

太平洋側北極海では、ここ数十年で急速な海氷減少が確認されています。しかしながら、この海氷減少がマイクロプランクトン群集に及ぼす影響については、十分な知見が得られていないのが現状です。本研究では、太平洋側北極海の海氷減少がマイクロプランクトン群集に与える影響を明らかにすることを目的として、2019年及び2020年の秋季におけるマイクロプランクトン群集と海氷状況の違いを比較、解析しました。その結果、チュクチ海北部では、海氷融解時期の1か月の違いが、海洋環境とマイクロプランクトン群集に変化をもたらしていました。特に、早期の海氷融解は、有機窒素化合物を利用可能な珪藻類Proboscia alataの増殖を促進したと考えられます。一方で、氷縁域では、海氷融解時期に10日間の違いがみられ、海洋環境には差がありましたが、マイクロプランクトン群集には大きな影響を与えていませんでした。

本研究の成果は、秋季太平洋側北極海における海氷変動がマイクロプランクトン群集に影響を与えるメカニズムを明らかにしており、太平洋側北極海海洋生態系の将来予測の精度向上に貢献する知見となります。

なお、本研究成果は、2025年7月8日(火)公開のPolar Science誌にオンライン掲載されました。

太平洋側北極海におけるマイクロプランクトン群集と海氷変動の模式図。一つのプランクトンシンボルは、2000cells L-1を意味する。上段が海氷融解が早かった2019年、下段が通常の海氷融解時期であった2020年の結果を示す。

近年、太平洋側北極海では急速な海氷の減少が進んでおり、これは植物プランクトンの増殖に顕著な影響を及ぼしていると考えられています。太平洋側北極海は、水深の浅い陸棚域と深い海盆域に大きく分けられ、海洋環境と基礎生産量がこれらの海域で異なります。一般的に、陸棚域では高い基礎生産量がみられるのに対し、海盆域では基礎生産量が低い傾向にあります。この海域の植物プランクトン群集は主に珪藻類により構成されています。特に栄養塩の少ない海盆域では、海氷の減少に伴い植物プランクトンの小型化が顕著であり、このような変化は食物網を通じて高次栄養段階の生物にも影響を与える可能性があります。しかしながら、太平洋側北極海における植物プランクトンの研究は、多くが特定の海域に限定された短期間の観測によるものや、色素分析に基づくものにとどまっており、詳細な種組成の変化やその時間・空間的な変動に関する知見が不足しているために、海氷減少が植物プランクトンに与える影響は不明なままです。

研究グループは、海洋開発研究機構(JAMSTEC)の海洋地球研究船「みらい」による2019年及び2020年の秋季北極航海において、太平洋側北極海の広範囲にわたって海水を採取し、マイクロプランクトンの種組成を詳細に調査しました。これにより、植物プランクトン群集の時空間変動と、それらに影響を及ぼす環境要因との関係性を明らかにすることを目的としました。

太平洋側北極海において、2019年10月には37観測点、2020年10月には20観測点で、バケツ及びニスキンボトルを用いて海水を採取しました。採水層は、表層と亜表層クロロフィルa極大の2層としました。試料は、酸性ルゴール(終濃度1%)で固定し、陸上実験室に持ち帰りました。陸上実験室では、静沈濃縮し、倒立顕微鏡下でマイクロサイズのプランクトンの同定・計数を行いました。海氷データは国立極地研究所のArctic Data archive Systemから取得し、各観測点における海氷密接度が15%を下回った日を海氷融解日と定義しました。統計解析として、得られたマイクロプランクトンの細胞密度データからクラスター解析を行い、類似性に基づき群集を区分しました。さらに、群集ごとの海氷融解日に有意な差があるかを評価するためにMax-t検定を行いました。

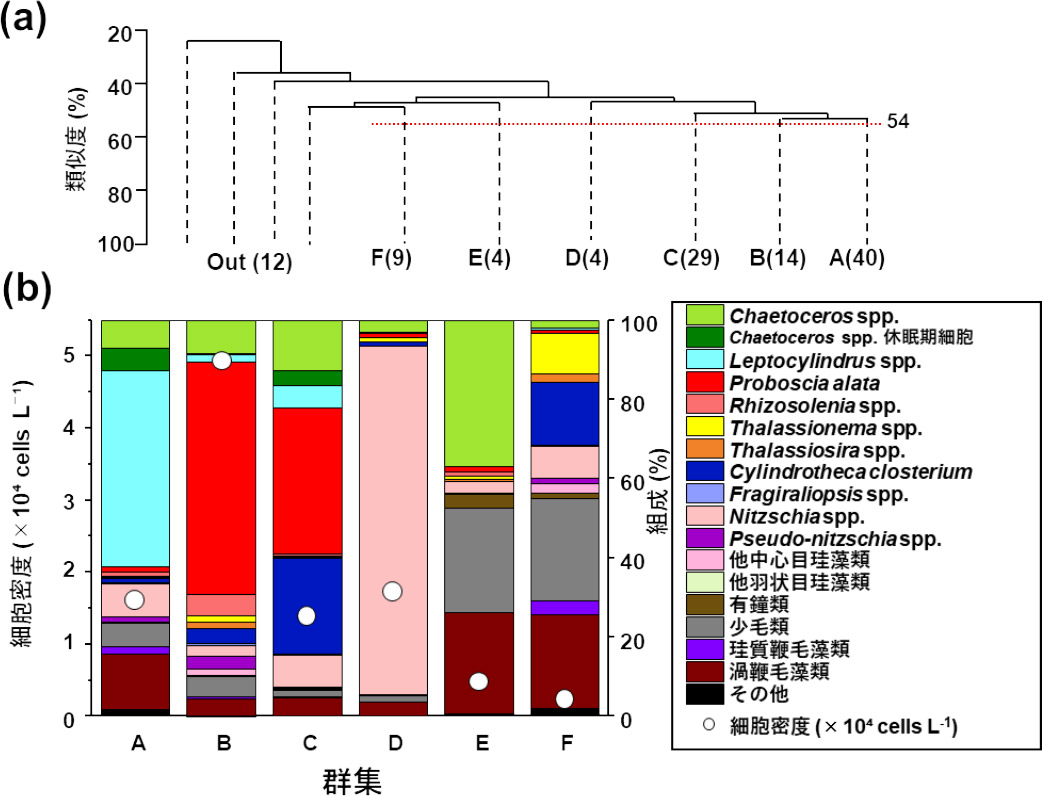

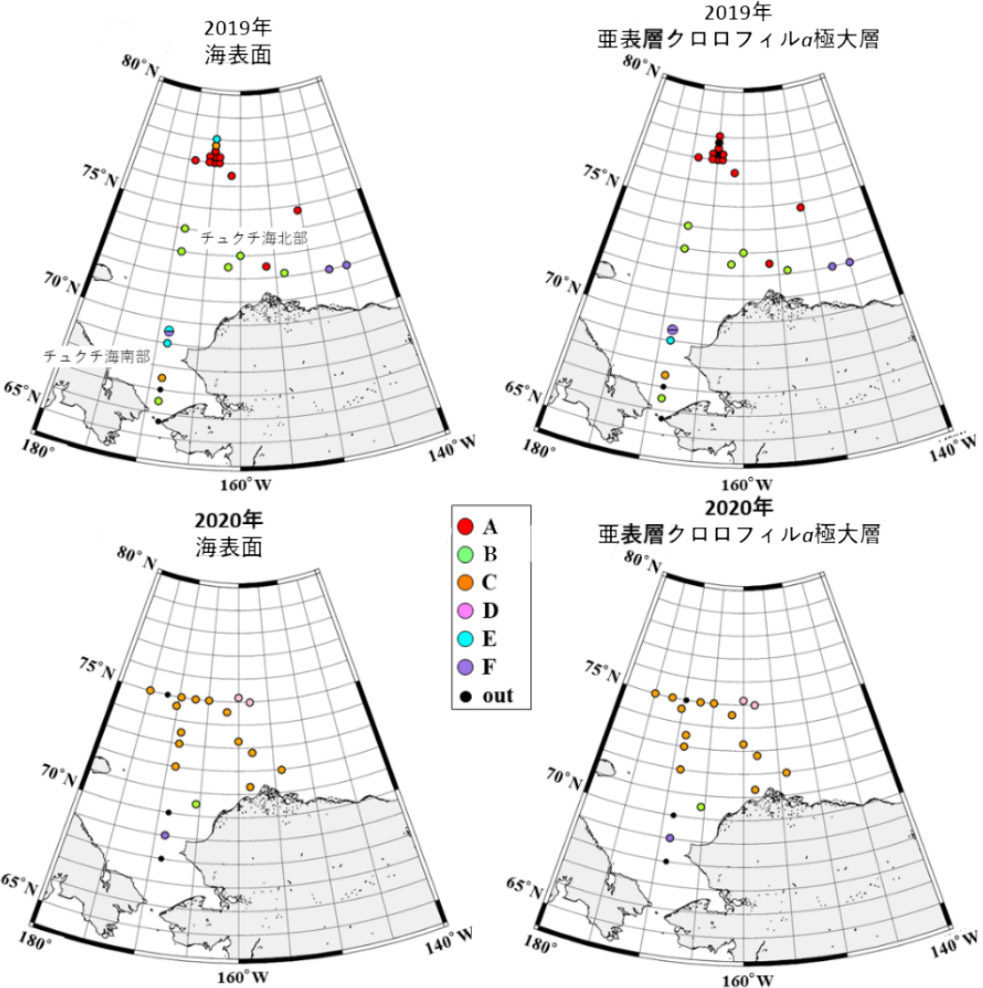

マイクロプランクトンの群集構造解析の結果、六つの異なる群集に分けることができました(図1)。これらの群集は、海域ごとに異なる分布パターンを示しました(図2)。チュクチ海北部では、2019年には群集Bが、2020年には群集Cが優占していました。いずれの群集においても珪藻類のProboscia alataが最も優占していましたが、群集Bにおいてより高い細胞密度が確認されました。海氷と海洋環境を比べると、群集Bの方が、海氷融解の時期が早く、水温が高いという特徴を示しました。このことから、群集Bは海氷融解が早かったことで日射が水中まで届きやすくなり、水温が上昇したことで無機態窒素が枯渇し、有機化合物を利用できるProboscia alataが大増殖したと考えられます。これに対して、群集Cでは海氷融解が遅かったことで、海氷融解水が分厚く残り、低水温かつ低栄養塩条件により植物プランクトンの増殖が制限されたと考えられます。さらに、北緯77~78度付近の氷縁域では2019年には群集A、2020年には群集Dが確認されました。両群集はともに低水温、低塩分であり、海氷融解日には10日間の差がみられました。群集Aは主に珪藻類Leptocylindrus属により構成され、群集Dは珪藻類Nitzschia属が優占していました。これらの種はいずれも海氷関連種であり、海氷の融解に伴って水中に放出された可能性が高いと考えられます。

本研究により、海氷融解時期の違いがマイクロプランクトン群集構造に影響を及ぼすことが明らかになりました。近年、太平洋側北極海では海氷の減少が急速に進行しており、こうした環境変化が低次栄養段階の生物に与える影響を評価することは極めて重要です。なぜなら、低次栄養段階の変化は、食物網を通じて高次栄養段階の生物にまで影響を及ぼす可能性があるためです。本研究は、太平洋側北極海におけるマイクロプランクトン群集と海氷との関係を詳細に解析した数少ない報告の一つであり、今後の生態系変動の予測モデルを開発する上で重要な情報となることが期待されます。

本研究は、⽂部科学省補助事業の北極域研究加速プロジェクトArCS(JPMXD1300000000)、ArCS II(JPMXD1420318865)、及び⽇本学術振興会科学研究費助成事業「基盤研究(A)(JP25H01177)」、「基盤研究(B)(JP21H02263)」の助成を受けて実施されました。

論文名:Influence of early sea ice melting on the autumn microplankton community of the Pacific Arctic Ocean(秋季太平洋側北極海におけるマイクロプランクトン群集に及ぼす早期海氷融解の影響)

著者名:角谷皓平1、住吉 大1、佐藤和敏2、村田昌彦3、西野茂人3、松野孝平4, 5(1北海道大学大学院水産科学院、2国立極地研究所、3海洋研究開発機構、4北海道大学大学院水産科学研究院、5北海道大学北極域研究センター)

雑誌名:Polar Science(北極研究の専門誌)

DOI:10.1016/j.polar.2025.101255

公表日:2025年7月8日(火)(オンライン公開)

北海道大学大学院水産科学研究院 助教 松野孝平(まつのこうへい)

Tel:0138-40-5541 FAX:0138-40-5541 E-mail:k.matsuno@fish.hokudai.ac.jp

URL:https://www2.fish.hokudai.ac.jp/faculty-member/matsuno_kohei/?key=jp

北海道大学社会共創部広報課(〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目)

Tel:011-706-2610 FAX:011-706-2092 E-mail:jp-press@general.hokudai.ac.jp

情報・システム研究機構国立極地研究所(〒190-8518 東京都立川市緑町10-3)

Tel:042-512-0655 E-mail:koho@nipr.ac.jp

海洋研究開発機構海洋科学技術戦略部報道室(〒236-0001 横浜市金沢区昭和町3173-25)

Tel:045-778-5690 E-mail:press@jamstec.go.jp

図1:(a)マイクロプランクトンの細胞密度データに基づく、クラスター解析の結果。類似度54%で六つの群集(A-F)に区分できた。括弧内の数字はその群集に含まれる観測点の数を示す。(b)各群集の細胞密度(白丸)と種組成(棒グラフ)。

図2:太平洋側北極海におけるマイクロプランクトン群集の分布。群集の区分は図1に従う。

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.