2025年8月22日

福岡大学理学部

京都大学生存圏研究所

名古屋大学大学院環境学研究科

国立極地研究所

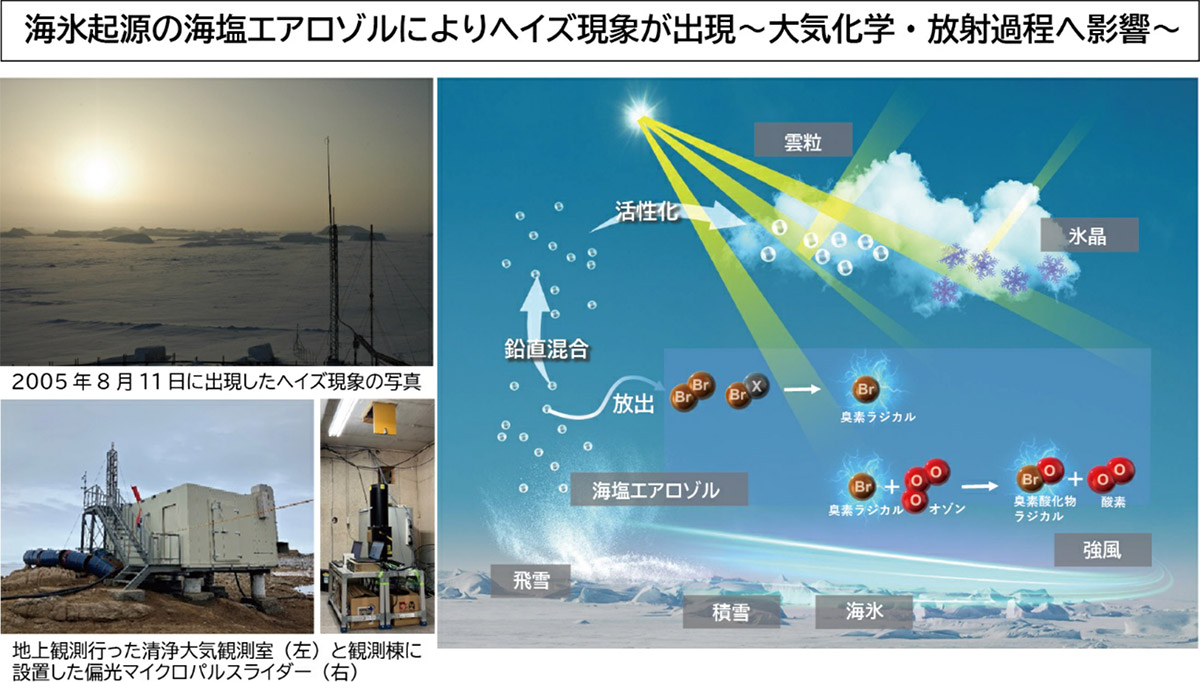

福岡大学理学部の原圭一郎助教らの研究チームは、1997-2022年の間に南極昭和基地に出現した南極ヘイズの特徴、その発生要因、南極ヘイズの大気化学過程へのインパクトを明らかにしました。

研究チームによる解析の結果、南極ヘイズ現象は、荒天・強風時に寿命が1年以内の海氷域から大気へ大量の海塩エアロゾル(以下、海氷起源海塩エアロゾル)が放出された結果出現することが明らかとなりました。昭和基地の地上付近では、南極ヘイズ現象は主に5-10月に出現し、昭和基地上空の4km付近まで分布していたことが分かりました。さらに南極ヘイズ現象時には、日射環境下では海塩エアロゾル粒子上の化学反応により、オゾン(O3)消失現象が起きていました。大量の海塩エアロゾル放出はO3消失現象をもたらすだけではなく、雲核の供給過程としても重要なため、雲過程を介して南極域の気象・気候へ影響を及ぼす可能性があります。

本研究の結果は、南極地域観測事業における昭和基地で行われた気水圏モニタリング観測、プロジェクト観測、および気象庁の定常観測で取得された長期のデータに基づいて得られたものです。

本研究の成果は、2025年8月1日付でNature Portfolioのnpj Climate and Atmospheric Scienceで公開されました。

南極地域は中緯度域の大陸と隔絶した環境であるため、人間活動起源物質の濃度は低く、大気中に存在するエアロゾル濃度が非常に低い地域です。このような清浄な南極地域にもかかわらず、高エアロゾル濃度による視程不良、いわゆるヘイズ現象が第45-47次南極地域観測隊のエアロゾル集中観測時に出現しました(Hara et al., 2010)。この短期間の集中観測結果から、ヘイズ現象をもたらすエアロゾル主成分は海氷起源の海塩粒子であり、ヘイズ現象時に地上近傍のオゾン(O3)濃度が減少することも確認されていました(Hara et al., 2010, 2013)。また、地上大気の観測やリモートセンシングによる上空大気の観測から、ヘイズ現象は地上近傍だけではなく、自由対流圏まで広がっていることも明らかとなりました(Hara et al., 2014)。さらに、ヘイズ現象が大気中の高反応性臭素成分の動態と密接に関係し、地上O3を消失させていることも分かってきました(Hara et al., 2018)。これらの知見は、短期間の観測データによる解析結果であるため、長期間にわたる地上や上空での南極ヘイズの出現状況やその影響が不明なままでした。そのため、福岡大学理学部の原圭一郎助教らの研究チームは、昭和基地でモニタリング観測として得られてきたエアロゾルデータや気象庁の定常観測データの再解析を行い、1997-2022年に昭和基地とその上空に出現した南極ヘイズの特徴、その発生要因、南極ヘイズの大気化学過程へのインパクトを明らかにしました。

本研究で用いたエアロゾル観測データは、南極地域観測事業における気水圏モニタリング観測で得られていたデータです。昭和基地の地上近傍のエアロゾル数濃度・粒径分布は光学式粒子計数装置(OPC)で得られた観測データ、昭和基地上空のエアロゾル・雲の鉛直分布はマイクロパルスライダー(MPL)・偏光マイクロパルスライダー(PMPL)の観測データを使用しました。気象データ・地上オゾン濃度については、気象庁により行われている定常観測のデータを用いました。エアロゾル数濃度や風速条件などの条件を指標として(Hara et al., 2010, 2014)、OPC、MPL、PMPL観測データからヘイズ現象を抽出し、各現象に対して解析を進めました。

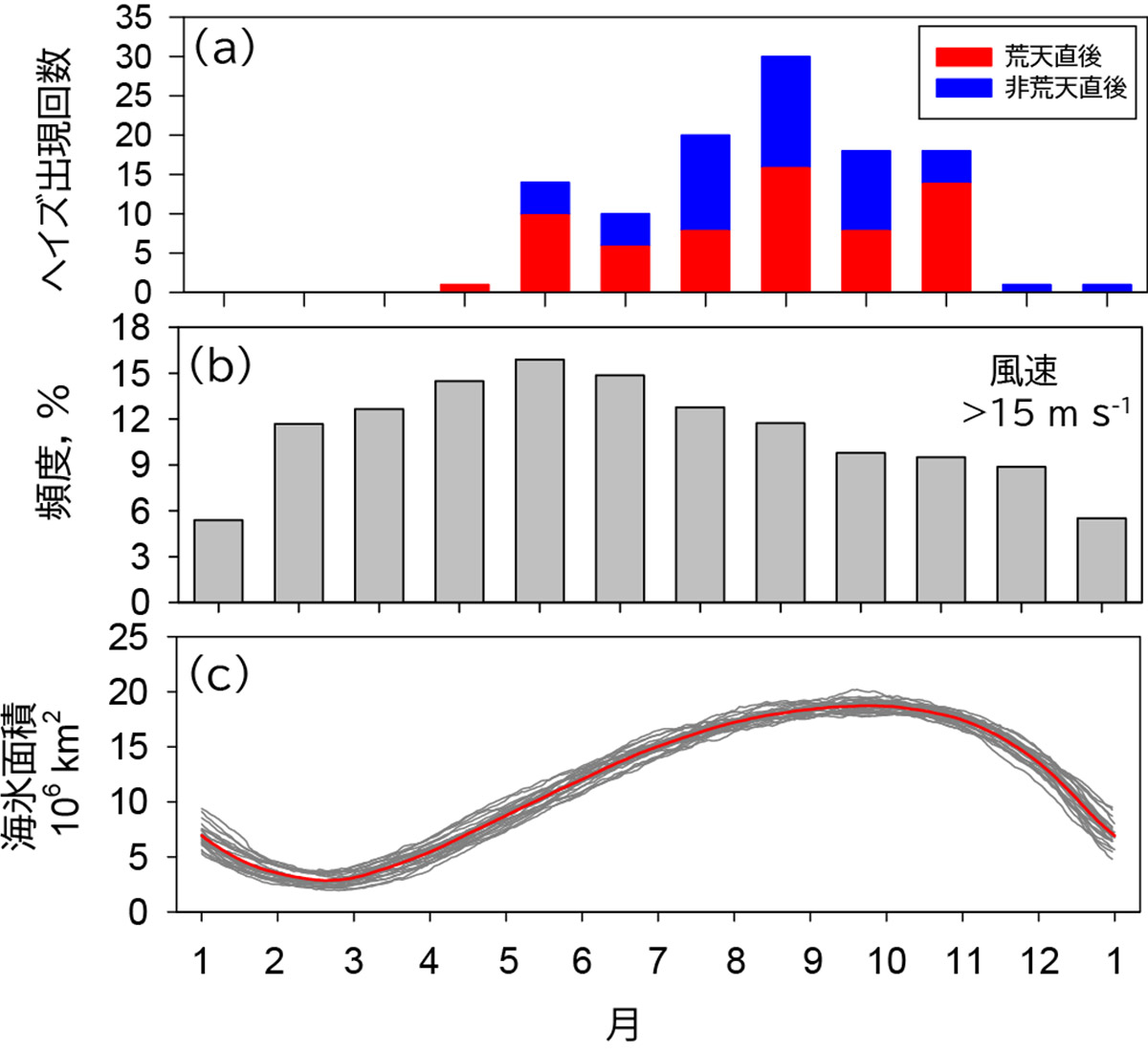

データ解析の結果、1997-2022年の間に、南極ヘイズ現象は1年間に2~8回、合計113回(平均4.3回/年)確認されました。南極ヘイズをもたらすエアロゾルは、海氷起源海塩エアロゾルが主成分です。この海塩エアロゾルの発生には荒天時の強風が引き金になりますが、昭和基地に出現した南極ヘイズは荒天、いわゆるブリザード直後に出現する例と、荒天はなくヘイズが出現する例が確認されました。後者の例は昭和基地から離れた場所の荒天時に発生したヘイズが輸送されてきたと考えられます。南極ヘイズは主に5-11月に出現し、8月に最大の出現回数となっていました(図1)。強風条件がヘイズ出現条件の一つですが、強風の出現頻度の季節変化だけでは、南極ヘイズの季節変化は説明できません。南極周辺海域の海氷面積の季節変化は9月下旬~10月上旬に極大を示すため、強風条件に加え、海氷面積の変化も南極ヘイズ出現に重要な要因であることが分かりました。

図1:1997-2022年の(a)南極ヘイズ、(b)風速、(c)南極周辺域の海氷面積の季節変化

(c)の灰色の線は各年の海氷面積変化を、赤線は1997-2022年の平均変化を示す。

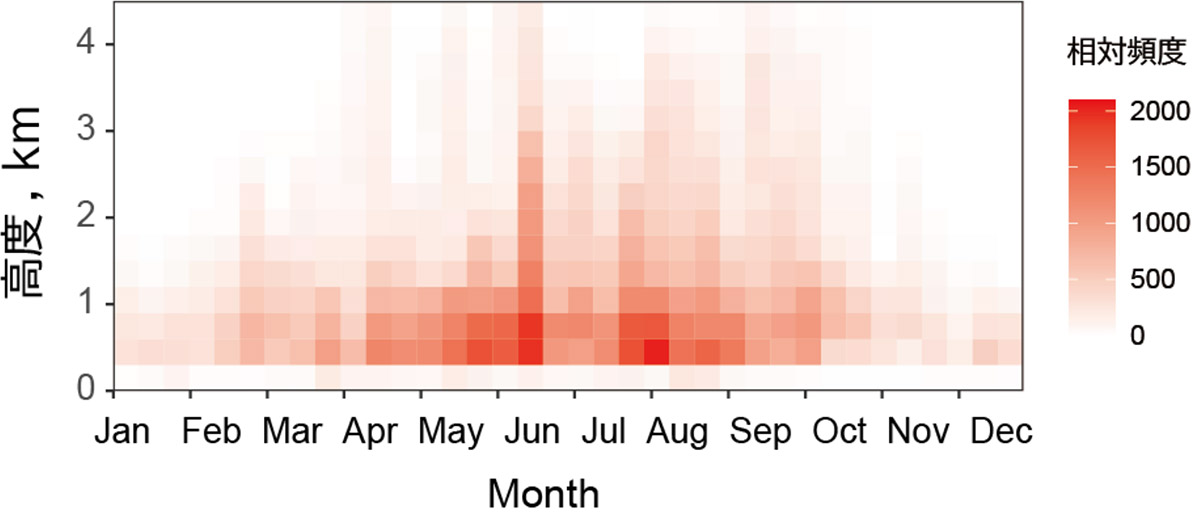

MPL、PMPLの観測データを解析し、2007-2022年の昭和基地上空に出現する高濃度エアロゾル層の解析を行ったところ、4月-10月上旬に出現する頻度が高く、高度4kmに達する事例もあることが明らかとなりました(図2)。空気塊の履歴の解析によると、上空のエアロゾル層は、海氷上の対流圏下層の大気が自由対流圏まで輸送されていることが示されました。PMPL観測により取得されたエアロゾルの量に対応するエアロゾル後方散乱比に加えて、偏光解消度(粒子の形状に関係する光学特性)も解析することで、液相を保持した海塩エアロゾルは主に1.5kmの高度領域に分布し、1-4kmの高度には相対湿度が下がり光学特性が変化した海塩エアロゾルが分布することが多いことが分かりました。また、気温が非常に低下し、海氷面積が最大近くになる8-9月には、海氷起源と思われる固体粒子を検出する頻度が増加していました。MPL、PMPLの観測結果から、荒天により大量の海氷起源海塩エアロゾルが対流圏中層まで輸送・拡散されていることが明らかとなりました。すなわち、大量の海塩エアロゾルが、本来エアロゾル数濃度の低い南極自由対流圏に供給されることで、雲核・氷晶核としての役割による雲過程、そして降雪過程を通じて、冬~春季の放射過程、水循環に影響を与えることが予想されます。

図2:2016-2022年にPMPLで観測された昭和基地上空の高濃度エアロゾル層の季節・鉛直分布。PMPLで計測されたエアロゾル後方散乱比の値を用いて、高濃度エアロゾル層の抽出を行った。

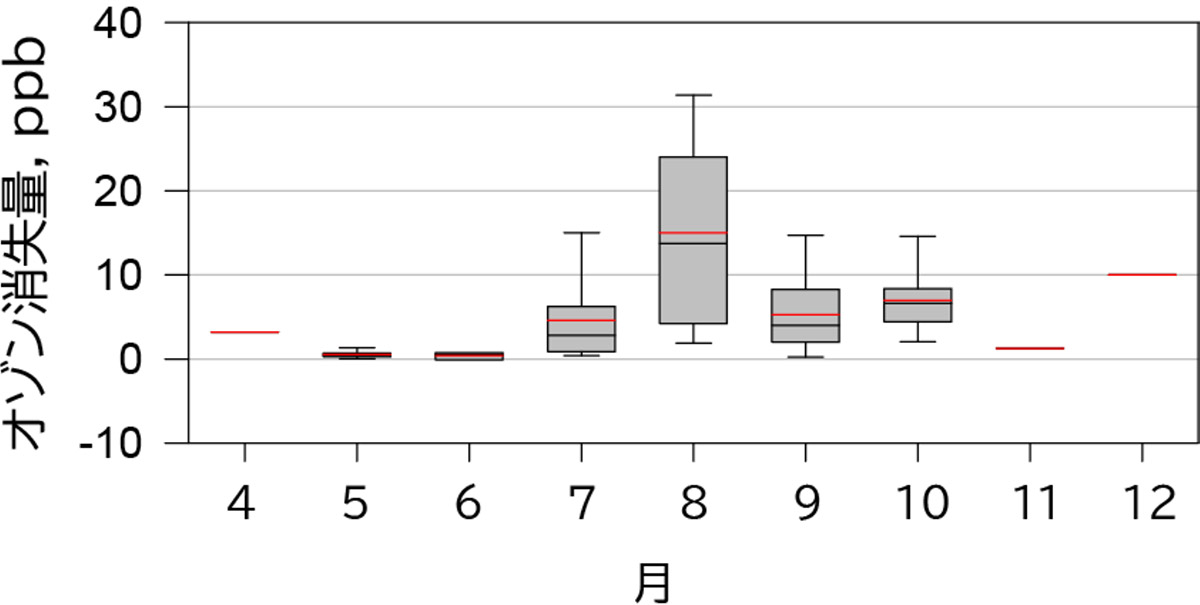

図3:1997-2022年に観測された南極ヘイズ中の地上オゾン濃度の減少量の季節変化 箱ひげ図の上から、90%、75%、50%、25%、10%値を示し、赤線は平均値を示す。

先行研究(Hara et al., 2010)では、南極ヘイズ時に地上O3濃度の減少も確認されたため、1997-2022年に観測された南極ヘイズ時の地上O3消失量を解析しました。南極ヘイズは主に5~11月に出現していたにもかかわらず(図1a)、5~6月には地上O3はほとんど消失していませんでした。ヘイズ時のO3消失量は8月に極大を示し、その後減少していました。この地上O3消失には、反応性の高いハロゲン成分、特に臭素成分が関係しています。実際、衛星観測データとの比較から(Hara et al., 2018)、南極ヘイズの地上O3濃度減少には高反応性臭素成分のBrOも確認されていました。反応性の高い臭素を含むハロゲン成分の多くは、大気中に放出された海氷起源海塩エアロゾルや積雪上の化学反応によって大気へ供給されます。これらの化学反応は光化学反応が関係しているため、極夜期とその前後に相当する5-6月にはオゾンがほとんど消失せず、極夜が明けて日射が戻ってくると、光化学反応が活性化し、O3消失が進んでいることが分かります。また、日射量は12月に極大となるため、図3のオゾン消失量変化は光の量だけでは説明ができません。過去の観測データや先行研究(Hara et al., 2018)との比較などから、海塩エアロゾルや飛雪粒子中の臭化物イオンの季節変化とも関係していました。大気へ放出される海塩エアロゾルは、粒子上の化学反応も介して、大気化学過程、特に大気中の酸化剤濃度にも大きく影響している可能性があります。南極ヘイズは地上近傍だけではなく、自由対流圏にも分布していることを考慮すると、その影響はさらに大きいと考えられます。

本研究は、昭和基地で1997年から2022年までに行われていたエアロゾルモニタリング観測および気象庁の定常観測データを用いて、「南極ヘイズ」の特徴と影響を解析しました。その結果、南極ヘイズは海氷域からの大量の海塩エロゾルが放出されて出現すること、地上近傍だけではなく上空約4kmまで分布すること、O3消失に関係する大気化学反応を誘発することが明らかとなりました。エアロゾル数濃度が低い南極大気中に雲核・氷晶核となる大量の海塩エアロゾルが供給されることで雲形成が促進されます。その結果、放射収支や水循環に関係するため、南極ヘイズ現象が南極氷床の質量収支や気候システムの重要な過程の一つである可能性があります。今後は、南極ヘイズや海氷起源海塩エアロゾルが関係する大気化学過程や、それらの気候変動への影響を評価していくことが重要です。そのためには、観測を通してエアロゾルの化学成分や反応性ハロゲン成分の変動、エアロゾルの空間分布も併せて解析をする必要があります。また、各過程を定量的に評価し、南極全域~南半球規模の影響を理解するためには、化学輸送モデルとの比較も重要であり、海氷起源海塩エアロゾルの動態をモデル計算に組み込んでいくことも欠かせません。

本研究や今後の研究から得られる知見や成果は、南極地域だけではなく、温暖化により多年海氷域が縮小し、寿命が1年以下の海氷域が拡大している北極域の海塩エアロゾル・ハロゲン成分が関係し得る諸過程の理解・評価にも貢献することが可能となります。本研究の成果は、南極~南半球だけではなく、北極~北半球、つまり全球の気候変動予測にも役に立つことが期待されます。

Hara, K., Osada, K., Yabuki, M., Hashida, G., Yamanouchi, T., Hayashi, M., Shiobara, M., Nishita, C. & Wada, M. Haze episodes at Syowa Station, coastal Antarctica: Where did they come from? Journal of Geophysical Research 115, (2010).

Hara, K., Osada, K. & Yamanouchi, T. Tethered balloon-borne aerosol measurements: seasonal and vertical variations of aerosol constituents over Syowa Station, Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, 8153–8211 (2013).

Hara, K., Hayashi, M., Yabuki, M., Shiobara, M. & Nishita-Hara, C. Simultaneous aerosol measurements of unusual aerosol enhancement in the troposphere over Syowa Station, Antarctica. Atmospheric Chemistry and Physics 14, 4169–4183 (2014).

Hara, K., Osada, K., Yabuki, M., Takashima, H., Theys, N. & Yamanouchi, T. Important contributions of sea-salt aerosols to atmospheric bromine cycle in the Antarctic coasts. Scientific Reports 8, 13852 (2018).

論文タイトル:Antarctic Haze Phenomena at Syowa Station, Antarctica: Seasonal features and impacts on atmospheric chemistry (南極昭和基地における南極ヘイズ現象:季節変化と大気化学への影響

掲載誌:npj Climate and Atmospheric Science

DOI:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01176-9

著者:

原 圭一郎(福岡大学理学部・助教)

大里 佳乃(福岡大学理学部・学生)*

矢吹 正教(京都大学生存圏研究所・特任准教授)

長田 和雄(名古屋大学大学院環境学研究科・教授)

平沢 尚彦(国立極地研究所 気水圏研究グループ・助教)

山内 恭(国立極地研究所 気水圏研究グループ・名誉教授)

塩原 匡貴(国立極地研究所 気水圏研究グループ・准教授)**

*:現在は卒業

**:定年により退職

本研究は、JSPS科研費(16253001, 15310012, 2310013, 24H00757)、南極観測事業モニタリング観測(M2-2, AMP03, AMP0902)、プロジェクト研究(“Observation project of global atmospheric change in the Antarctic” for JARE 43–47)、国立極地研究所のプロジェクト研究(KP-302)、情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設・公募型共同研究(038RP2022, 016RP2023, 003RP2024)の支援により実施されました。

研究に関すること

福岡大学 理学部 地球圏科学科 原 圭一郎(ハラ ケイイチロウ)

Tel:092-871-6631 E-mail:harakei@fukuoka-u.ac.jp

取材に関すること

福岡大学 広報課

Tel:092-871-6631 E-mail:fupr@adm.fukuoka-u.ac.jp

京都大学 広報室 国際広報班

Tel:075-753-5729 E-mail:comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

名古屋大学広報課

Tel:052-558-9735 E-mail:nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

国立極地研究所 広報室

Tel:042-512-0655 E-mail:koho@nipr.ac.jp

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.