テーマ7

北極の人間と社会:持続的発展の可能性

実施責任者:田畑 伸一郎(北海道大学)

研究対象地域:北極圏全域、サハ共和国

背景

気候変動・地球温暖化の影響を受けて、北極海航路や資源開発をはじめとする北極圏地域における経済活動が大きく進展する可能性が出てきました。日本の企業等もロシアのヤマル半島やグリーンランドでの資源開発に関わっており、一部の企業・商社・自治体等が北極海航路に大きな関心を寄せています。しかし、北極におけるこうした活動は、北極圏の自然環境や先住民を含む地域住民の生活環境に大きな影響を与えるという側面もあります。日本は2013年に北極評議会(Arctic Council)のオブザーバー国になりました。日本を含む国際社会は、北極の開発をどのように進めるべきか真剣に考えることを求められています。

研究概要

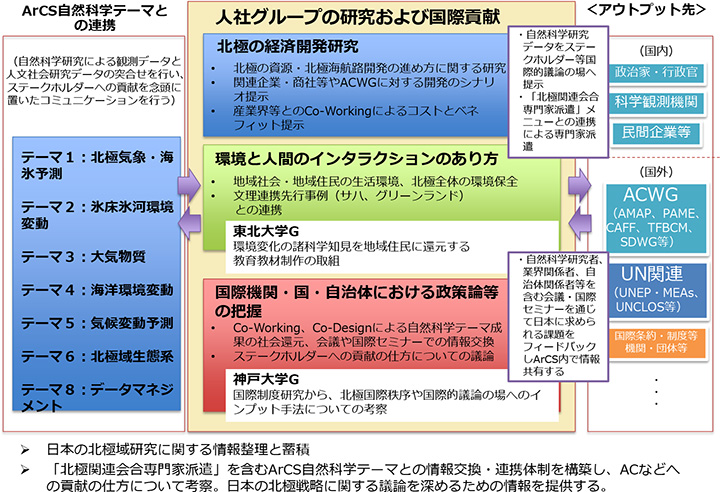

本研究では、以下の3つの視点から、北極の開発を進める方法について検討します。第1に、北極の経済開発(とくに、資源開発、北極海航路)が現在どのように進められているかを分析し、今後、どのように進めるべきであるのかを考えます。開発のシナリオを提示し、広い意味でのコストとベネフィットを考察することになります。第2に、このような経済開発を進める際に、北極全体の環境や地域社会・先住民の生活環境を保全するために何が必要であるかを検討します。環境と人間のインタラクションのあり方について考えることになります。北極の環境がグローバルな影響を有することにも留意します。第3に、経済開発を進めるうえで、国際機関・国・自治体などは、どのようなルールを作るべきかについて考えるために、これら機関における政策論等を的確に把握します。これらのステークホルダーに対してどのような貢献ができるのか、ArCSの自然科学分野の研究メニューとともに考えます。

本研究は、ArCSの国際共同研究推進メニューの中で、唯一の人文・社会科学分野のメニューです。本研究では、自然科学分野の研究メニューによる観測や分析と人文・社会科学的な視点からの分析の突合せを行い、人間活動の影響を加味した将来予測に関する科学的知見を提供するなど、ステークホルダーへの貢献を念頭に置いた文理連携をはかります。ArCSの研究成果を国際機関・国・自治体や企業・住民に伝える際に、科学と社会を結ぶ懸け橋となることを目指しています。

本研究テーマの概要

海外連携機関/国際プロジェクト

北東連邦大学(ロシア)、北方(北極)連邦大学(ロシア)、サンクトペテルブルグ国立大学(ロシア)、ロシア科学アカデミーシベリア支部ヤクーツク科学センター(ロシア)、中央海洋船舶設計研究所(サンクトペテルブルグ、ロシア)、ヘルシンキ大学(フィンランド)、トゥルク大学東アジア研究センター及びヨーロッパ研究所(フィンランド)、バレンツ事務局(ノルウェー)

ベルモント・ファンド・プロジェクト - 東部ロシア北極域永久凍土上の生態系と都市と村落の炭素収支(COPERA)

実施体制

実施担当者

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 田畑 伸一郎 | 北海道大学 |

| 大塚 夏彦 | 北海道大学 |

| 大西 富士夫 | 北海道大学 |

| サウナバーラ,ユハ | 北海道大学 |

| 高橋 美野梨 | 北海道大学 |

| 近藤 祉秋 | 北海道大学 |

| 後藤 正憲 | 北海道大学 |

| 池 ヒョンジュウ 直美 | 北海道大学 |

| 高瀬 克範 | 北海道大学 |

| 瀬戸口 剛 | 北海道大学 |

| 藤井 賢彦 | 北海道大学 |

| 白岩 孝行 | 北海道大学 |

| 李 肖陽 | 北海道大学 |

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 高倉 浩樹 | 東北大学 |

| 田中 利和 | 東北大学 |

| 柴田 明穂 | 神戸大学 |

| 岡田 陽平 | 神戸大学 |

| 西谷 真規子 | 神戸大学 |

| 山地 一代 | 神戸大学 |

| 本田 悠介 | 神戸大学 |

| 稲垣 治 | 神戸大学 |

| レイレイ・ズー | 神戸大学 |

| ローマン・シュファール | 神戸大学 |

| クリストフ・ハムリック | 神戸大学 |

| アレハンドラ・マンチェラ | 神戸大学 |

| エレーナ・ヤルマコヴァ | 神戸大学 |

研究協力者

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 加藤 博文 | 北海道大学 |

| 立澤 史郎 | 北海道大学 |

| 本村 眞澄 | 北海道大学 |

| 成田 大樹 | 東京大学 |

| 田村 亨 | 北海商科大学 |

| 飯島 慈裕 | 三重大学 |

| 藤岡 悠一郎 | 九州大学 |

| 池島 大策 | 早稲田大学 |

| 中田 篤 | 北海道立北方民族博物館 |

| 檜山 哲哉 | 名古屋大学 |

| 本多 俊和(スチュアート ヘンリ) | 元放送大学 |

| トーレ・ヘンリクセン | UiTノルウェー北極大学 |

| エリック・モレナー | ユトレヒト大学 |

| ラスマス・ベルテルセン | UiTノルウェー北極大学 |

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| ティモ・コイヴロヴァ | ラップランド大学 |

| マルゴザタ・シュミシェク | ラップランド大学 |

| ニコラス・ゼルハイム | ヘルシンキ大学 |

| レイチェル・ロルナ・ジョンストン | アクレイリ大学 |

| デイビット・ヴァンダーズワーグ | ダルハウジー大学 |

| ナイジェル・バンクス | カルガリ大学 |

| マルツィア・スコペリッティ | 欧州委員会 |

| ダーレ・サンボ・ドーロー | イヌイット極域評議会 |

| セバスシャン・ネヒト | ベルリン自由大学 |

| エギル・ツォー・ニールソン | 中国北欧北極研究センター |

| 森下 丈二 | 東京海洋大学 |

| 西本 健太郎 | 東北大学 |

| 礪波 亜希 | 筑波大学 |

| 大石 侑香 | 国立民族学博物館 |

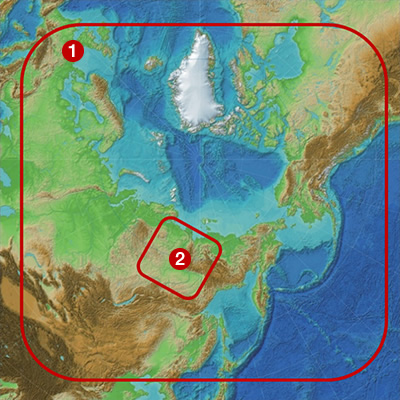

研究対象地域(地図)

- ❶北極圏全域

- ❷サハ共和国

ArCS通信

- ArCSテーマ7総括シンポジウム「北極の人間と社会」開催報告(2020年03月13日)

- 企画展・移動展「融ける大地―温暖化するシベリア・中央ヤクーチア」(2020年01月24日)

- 永久凍土の融解がシベリア先住民社会に及ぼす影響についてのArCS研究成果をヤクーツク市及び調査村落で発表(展示及び環境教育教材冊子出版報告会)(2019年12月09日)

- ボードゲーム『The Arctic』体験会(2019年08月08日)

- 第二回政府と北極研究者との懇談会(2019年06月19日)

- 報告:国際ワークショップ 東北大学知のフォーラム 東北アジアの大陸地殻安定化と人類の環境適応 ワークショップ4:人・動物・地理の相互作用としての北方的食糧確保とドメスティケーション(2019年06月11日)

- ArCSテーマ1&7合同シンポジウム、移り行く北極域と北極圏の人間社会(2019年06月11日)