2023年5月15日

東京大学

海洋研究開発機構

国立天文台

国立極地研究所

天文学的要因が左右する地球の気候と氷床のイメージ図(提供:国立天文台)

東京大学大気海洋研究所の渡辺泰士特任研究員(研究当時)・阿部彩子教授らによる研究グループは、気候モデル(注1、注2)を用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著である約160-120万年前の氷期・間氷期サイクル(注3)をコンピュータ上で再現する事に成功しました。

地球の軌道や自転軸の方向は一定ではなく、長い時間では変化します。そして、それらの天文学的要因により地球の気候は変動します。具体的には、地上における日射量およびその季節変化幅などが変化し、それが大気や海洋、氷床(注4)の状態に影響するのです。こうした諸因は気候に対する「天文学的外力」と呼ばれますが、それに対して地球の気候、とりわけ氷床は敏感に反応し、拡大と縮小を繰り返します(氷期・間氷期サイクル)。こうした現象については長い研究の歴史がありますが、昨今の観測的証拠の精細化や理論モデル、数値モデルの発展により大きな進展が見られつつあります。

研究グループは、約80万年前より古い時代(更新世前期、注5)の氷期・間氷期サイクルが持つ周期性が現代の周期性と大きく異なる事に注目しました。そして気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著な約160-120万年前の氷期・間氷期サイクルに対して天文学的外力がどのような影響を与えているのかの解明を試みました。その結果、更新世前期の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現する事に成功しました。シミュレーションからは、天文学的外力が従来の認識よりもはるかに精妙に地球の気候に影響を与え、現代との差異を生んでいることも分かりました。将来、この方向の研究が進む事で、地球の気候に関する天文学的外力の役割や氷床と気候変動の仕組みが更によく理解され、地球の歴史や未来の変化をよりよく把握できることが期待されます。

この研究の成果は2023年5月15日付で国際学術誌 Communications Earth & Environment に掲載されます。

一般に惑星の公転軌道の形状や自転軸の方向は一定ではなく、天体間に働く万有引力によって数万年から数十万年という長い時間では周期的な変化を見せます。地球の場合、公転軌道や自転軸の傾き、自転軸の方向の変化は、質量の大きな木星・土星や地球のすぐ近くにある月の引力に強く影響されます。地球に降り注ぐ太陽放射(日射)の分布、特にその緯度による違いや季節による日射量の変化は、こうした公転軌道や自転に関する諸量に支配され、それが大気や海洋の状態に影響を与えます。気候にとってこうした公転軌道や自転に関する諸量は「天文学的外力」と呼ばれており、特に、離心率(注6)、気候歳差(公転軌道上のどの位置で夏至を迎えるかに関係する量、注7)、自転軸の傾き(注8)が重要です。地球にはたらく天文学的外力は小さいように見えますが、地球の気候はとても繊細なため、天文学的外力がわずかに変わるだけでも大きな変化に繋がることがあるのです。とりわけ氷床の存在は重要です。気候変動の結果として氷床が拡大・縮小するのみならず、氷床の変動自体が地表の反射率や地形を大きく変化させ、気候に対して影響を与えるのです。氷期・間氷期サイクルの研究は100年以上の長い歴史をもちますが、天文学的外力に対する地球の気候や氷床の応答のしくみの解明は精緻に組み立てられた気候モデルや氷床モデルによる大規模計算を必要とする、最先端の研究課題なのです。

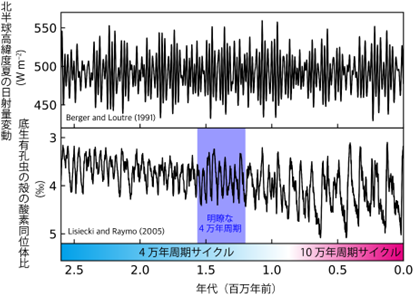

一方で地球上での過去の気候、すなわち古気候に関する地質学的試料による復元の精度は近年になり益々高まり、データの面からも古気候の変動メカニズムに関する議論を精密に定量化できるようになりつつあります。本研究が対象とする更新世に関しては、氷床の拡大と縮小をともなう寒冷化と温暖化の繰り返し(氷期・間氷期サイクル)について、その大きな変化がわかりつつあります。現在は10万年の周期を持つ氷期・間氷期サイクルが、現在からおよそ100万年前より古い時代には約4万年の周期だったのです。さらに、4万年周期の氷期・間氷期サイクルにおいては気温や氷床の変化幅が小さめで、時系列の非対称性も小さかったことがわかってきました(図1)。これは、その時期に氷期・間氷期サイクルに代表される気候変動の変化幅や周期が何らかの原因で大きく変化したことを意味しています。従来の古気候研究においては、80万年前より古い地質情報の解像度がそれ以降の時代と比べてかなり低いという問題がありました。そのため、4万年周期であった更新世前期の氷期・間氷期サイクルと天文学的外力との間には何らかの関係があり得るものの、定量的に明らかにされることはありませんでした。そこで、本研究では、4万年周期の氷期・間氷期サイクルが最も明瞭に現れている約160-120万年前の気候状態に関する大規模な数値シミュレーションを実行し、当時の気候変化における天文学的外力の役割を解き明かすことを試みました。

図1:更新世における北半球の高緯度の夏の日射量変動(1平方メートルあたりワット)と、底生有孔虫の殻の酸素同位体比(‰)に記録された氷期・間氷期サイクル。(提供:渡辺泰士他)

研究グループは10万年周期の氷期・間氷期サイクルの再現に成功した実績のある氷床-気候モデル(IcIES-MIROC、関連文献1)を用いて、この問題に取り組みました。このシミュレーションでは現代の最新理論に基づく天文学的外力が考慮されています。シミュレーションの結果、約160-120万年前に見られる4万年周期の氷期・間氷期サイクルの地質記録データを計算機の中でよく再現することに成功しました(図2)。また、計算結果を詳しく分析することで、以下の事柄が示唆されました。

1.氷期・間氷期サイクルの周期が4万年になるか10万年になるかは天文学的要因のわずかな違い、つまり地球の自転軸の傾きと公転軌道の楕円の程度の変動幅の違いが決める可能性がある。

2.氷期から間氷期へ移り変わるタイミングは気候歳差(公転軌道上の夏至の位置)の影響で決まる。

3.自転軸の傾きと気候歳差の変化のタイミングの前後関係により、間氷期の継続期間が決まる。

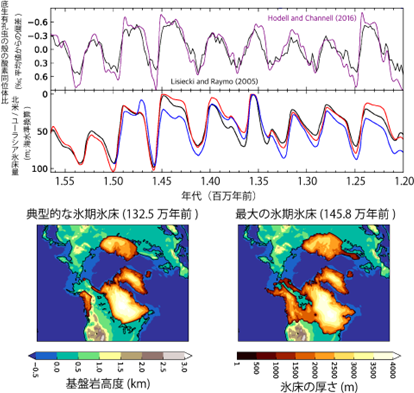

今回のシミュレーション結果は、海底堆積物コア(注9)に含まれる底生有孔虫の殻(注10)の酸素同位体比(注11)に記録された約160-120万年前の氷床量変動をよく再現しました(図2上部)。さらに、4万年周期の気候変動の幅は大気中の二酸化炭素濃度にほぼ依存しませんでした。このことは、現代の10万年周期の氷期・間氷期サイクルと比べて更新世前期には大気中の二酸化炭素が果たす役割がずっと小さかったことを意味します。また、当時の氷期における氷床の分布範囲に関して、自転軸の傾きと気候歳差の変化のタイミングや公転軌道の楕円の度合いの条件が重なると、北米にある氷床がわずか1万年ほどで現在のカナダの大部分を覆うほどの面積に達することが明らかになりました。

図2:(上)更新世の底生有孔虫の殻の酸素同位体比データと本研究による北米・ユーラシアの氷床量変動のシミュレーション結果。酸素同位体比のグラフの黒と紫線は2種類の観測データセット。シミュレーションのグラフは、大気中の二酸化炭素濃度を一定とした場合(黒線)と、それを変化させる条件を使った場合(赤線と青線。大気中の二酸化炭素濃度は地質学的な記録からある程度まで復元できる)。(下)この期間の典型的な氷期氷床分布、および最大の氷期氷床分布。(提供:渡辺泰士他)

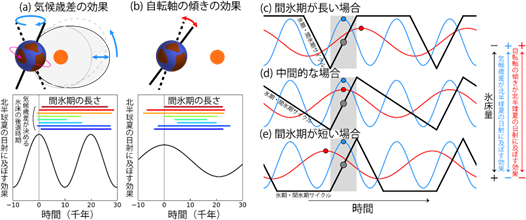

今回のシミュレーションによる重要な結果の一つは、公転軌道の離心率の変化幅、または自転軸の傾きの変化幅が小さくなると、現代のような10万年周期の氷期・間氷期サイクルが出現しやすくなるということです。また、シミュレーション結果の氷床量変動と気候歳差および自転軸の傾きの変化のタイミングについての解析を行うことで、更新世前期では気候歳差による日射の極大を迎えるタイミングで急速に氷床が後退を開始することが明らかになりました(図3左(a,b))。さらに、自転軸の傾きと気候歳差によってどちらが先に日射の極大を迎えるかが氷期と間氷期の長さを決める要因であることが判明しました(図3右(c,d,e))。自転軸の傾きが気候歳差より先に日射の極大をもたらす場合には、間氷期が短く、氷期が長くなります(図3(e))。それに対して自転軸の傾きが気候歳差に遅れて日射の極大をもたらす場合には間氷期が長く、氷期が短くなります(図3(c))。すなわち更新世初期の4万年周期の氷期・間氷期サイクルは、自転軸の傾きと気候歳差の変化のタイミングの前後関係により、間氷期が長い場合、中間的な長さの場合、短い場合、の3種類に分類できることが明らかになったのです。

図3:(左:上段)天文学的要因((a)気候歳差と(b)自転軸の傾き)の日射に対する効果のイメージ図、(左:下段)更新世前期(約160-120万年前)の天文学的要因の北半球高緯度の夏至の日射に対する効果の時間変化と、更新世前期に発生したことが知られておりシミュレーションにより再現された合計8回の間氷期の開始・終了のタイミング(図2の上段も参照)。虹色で描かれた8本の横棒の左端が各間氷期の開始のタイミング、右端が終了のタイミングを示す。(右)(c,d,e) 天文学的要因の前後関係と間氷期の長さの関係性を表す模式図。その関係性に基づいて3通りに分類される。(黒は氷期・間氷期サイクルの氷床量、青は気候歳差の日射への効果、赤は自転軸の傾きの日射への効果を表す。)(提供:渡辺泰士他)

本研究の成果が持つ意義について、論文の第一著者である渡辺特任研究員は以下のように語っています。「この研究は、古気候記録から得られた更新世初期の氷期・間氷期サイクルの様々な特徴や天文学的要因に対する気候変動を包括的に説明する大きな試みの第一歩です」。また、渡辺特任研究員とともにこの研究を主導した阿部教授は以下のように展望を述べています。「この研究の結果を踏まえれば、海底堆積物コアの高解像度分析や南極の古いアイスコア(注12)の掘削分析とともに、更新世を通じた氷期・間氷期サイクル変動についての本質的な理解が大きく前進するでしょう。それは今後、地球史全体、そして宇宙に多く存在するであろう氷床を持つ惑星の気候変動に関する私たちの理解をも深めてくれるはずです」。

Abe-Ouchi, A et al, (2013) Nature 500, 190-193, 10.1038/nature12374

(1)「人類が経験した最大の気候変動、10万年周期の氷期・間氷期サイクルのメカニズムを解明」(2013/08/08)

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2013/20130808.html

(2)「気候と氷床のシミュレーションから示される退氷期の気候システムの変動 ー北半球氷床と北大西洋深層循環を通した急激な気候変化ー」(2021/11/25)

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2021/20211125.html

(3)「過去150万年間の大気中二酸化炭素濃度を解明」(2022/4/1)

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2022/20220401.html

(4)「南極ドームふじのアイスコア掘削地点を決定 ~100万年を超える最古級のアイスコア採取に向け、観測拠点建設に着手~」(2022/12/13)

https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20221213.html

関連動画:「IcIESmirocを用いたシミュレーションによる更新世156万年前から140万年前までの地球の北半球の氷床の変化」

https://youtu.be/CNbUgp8ioHY

東京大学 大気海洋研究所 阿部 彩子(教授)

渡辺 泰士(研究当時:特任研究員、研究開始当時:同大学大学院理学系研究科・理学部)<現在:気象庁気象研究所(リサーチアソシエイト)>

木野 佳音(研究当時:同大学大学院理学系研究科修士課程)<現在:同大学大学院工学系研究科(助教)>

大石 龍太(特任研究員)

Wing-Le Chan(研究当時:特任研究員)<現在:海洋研究開発機構(臨時研究補助員)>

海洋研究開発機構 環境変動予測研究センター 齋藤 冬樹(研究員)

国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト 伊藤 孝士(講師)

国立極地研究所 気水圏研究グループ 川村 賢二(准教授)

雑誌:Communications Earth & Environment

題名:Astronomical forcing shaped the timing of early Pleistocene glacial cycles

著者:Yasuto Watanabe, Ayako Abe-Ouchi*, Fuyuki Saito, Kanon Kino, Ryouta O’ishi, Takashi Ito, Kenji Kawamura, Wing-Le Chan *責任著者

DOI:10.1038/s43247-023-00765-x

URL:https://doi.org/10.1038/s43247-023-00765-x

本研究の数値シミュレーションは海洋研究開発機構(JAMSTEC)が運用する地球シミュレータを用いて行いました。また本研究は科研費「過去の大規模な気候変動における氷床・海洋・大気の相互作用の解明(課題番号:17H06104)」および「南極氷床・海洋・気候の統合的モデリング(課題番号:17H06323)」の支援により実施されました。

注1:気候

ある程度よりも長い期間(30年以上)にわたる気象現象の平均状態を気候と呼ぶ。地球の表層環境は大気・海洋・陸面・氷床などの要素があり、それぞれの内部の素過程や要素間に働く作用により変化する。この要素同士の相互作用はしばしば「気候フィードバック」と呼ばれる。

注2:数値モデル、気候モデル、氷床モデル

一般に研究や考慮の対象となる現象・事象の中から重要な過程や条件のみを取り出して簡略化することで、物事を模式的に表現するものをモデルと呼ぶ。特に物理法則に基づいて構成され、コンピュータ上のプログラムにより解を得るものを数値モデルと呼び、それを用いて複雑な現象をコンピュータ内で再現する試みを数値シミュレーション(模擬実験)と呼ぶ。本研究で用いた「気候モデル」と「氷床モデル」はどちらも数値モデルである。気候モデルは地球(惑星)上の大気や海洋の運動を力学・熱力学などに基づいて記述した数値モデルのこと。太陽からのエネルギーや大気中の二酸化炭素濃度などを入力とし、大陸配置・地形、大気組成などを条件として、流体力学に基づき大気や海洋の運動・熱の時間発展を求める。氷床モデルは氷床の力学に基づいた数値モデルであり、降雪・融解量などを条件として氷床の流動を計算することで、氷床の範囲や厚さなどの時間発展を求める。

注3:氷期・間氷期

地球上に氷河が存在した時代を氷河時代と呼ぶ。氷河時代の中でも比較的寒冷な気候と温暖な気候が繰り返され、そのうちの寒冷な期間を氷期、温暖な期間を間氷期と呼ぶ。現在は間氷期に当たる。

注4:氷床

氷河のうち大陸規模の広い面積を覆うもの。現在の地球では南極とグリーンランドにのみ存在する。過去には北米大陸やユーラシア大陸にも存在したことが地質学的な証拠から明らかになっている。

注5:更新世前期

更新世とは地質時代区分の一つであり、最新の国際年代層序表によると258万年前から1万1700年前を指す。人間が原人からホモサピエンスに進化した時代として注目される。258万年前からから77万年4千年前が更新世前期(Early Pleisotocene)にあたる。77万年4千年前から12万9千年前については2020年1月にChibanian(チバニアン)と命名された。

参考:https://stratigraphy.org/chart

注6:離心率

楕円の真円からの離れ度合を表す指標で、楕円の焦点間の距離と長径の比である。真円軌道では0となる。

注7:気候歳差(地球が公転軌道上のどの位置で夏至を迎えるかに関係する量)

気候歳差は、地球が公転軌道上で太陽に最も近い点(近日点)において地球の自転軸が向く方向と公転軌道の離心率で定義される指標である。言い換えれば、地球が公転軌道上のどの位置で夏至を迎えるかに関係する量である(夏至の定義については後述する)。他の惑星から受ける引力の影響により地球の近日点は空間内を移動する。公転軌道の離心率も時間的に変化し、自転軸が向く方向も月や太陽の影響により一定には保たれない。それに応じて気候歳差の値も時々刻々と変わり、結果として地球に降り注ぐ太陽放射の分布が変わる。

地球の気候に対して気候歳差が持つ効果を簡潔に記せば、夏と冬の違いを増幅(または減衰)させることだと言える。前提として、地球では自転軸の傾く方向が季節を決めることを思い出そう。地球が一年間かけて太陽の周囲を公転する中で、自転軸の北極側が太陽の方へ傾き、多くの日射を受ける季節が北半球の夏である。特に自転軸が最も大きく傾く時点が夏至と呼ばれ、夏至では北半球に於いて日の出から日の入りまでの時間が一年のうち最も長くなる。夏至とは逆に、自転軸の北極側が太陽から離れる方向へ傾き、受ける日射量が少なくなる季節が北半球の冬である。以下では北半球における夏と冬を考える。ある年の夏、もし地球が近日点にあれば、北半球が受ける日射量はそれ以外の年の夏よりも大きくなるだろう。これにより夏の暑さは増幅されると予想される。しかし、その年の冬に地球は太陽から最も遠い点(遠日点)に来る。すると北半球が受ける日射はそれ以外の年の冬より小さくなるので、冬の寒さは厳しくなるだろう。このような季節の対比の強弱を司る役割を担う量が気候歳差であると理解できる。

注8:自転軸の傾き

地球の公転軌道面に対して地球の自転軸は垂直ではなく、傾いている。現在の傾きは公転軌道面の法線から測って約23.4度であるが、この傾きは他の天体から受ける引力の影響で長い年月では変化する。この傾きが変化することで、地球に降り注ぐ太陽放射が高緯度(極域など)と低緯度(赤道近辺など)にどのように分布するかの様子が変わる。

なおこの角度を意味する用語には他にも様々なものがある(黄道傾斜角、赤道傾斜角、赤道面傾斜角、赤道傾角、など)。

注9:海底堆積物コア

海底を掘削して得られた堆積物のサンプル。古気候情報が様々な時間スケールで分析され、今後より高解像度なデータやより古いデータが得られることが期待される。詳しくは以下を参照。

http://ofgs.aori.u-tokyo.ac.jp/PISTON/piston-j.html

https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/about/drilling/coring.html

https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2022/20220401.html

注10:底生有孔虫の殻

海底の表面や泥の中で生活している原生生物の類。過去の海底の海水の成分の性質を底生有孔虫殻の微化石が保持していることから底生有孔虫の殻が古環境復元に用いられる。

注11:酸素同位体比

質量数16の酸素原子に対する質量数18の酸素原子の存在比。同位体比は地球上どこでも一定ではなく、分子の質量の違いに起因した物理学的・化学的プロセスを通じて変化する。海から蒸発し大陸上に氷床として固定されるまでに受ける影響で水分子の酸素同位体比が海水の平均値より低くなることを利用し、過去の海水の酸素同位体比から当時の氷床量を推定することが可能である。ただし、酸素同位体比から氷床量が直接計算されるわけではなく、相対的な変動のみが分かる。氷床量への換算は、過去の海面水位に関する別の地質学的証拠を用いて間接的に行われる。

注12:アイスコア

氷床を掘削して得られた氷のサンプル。氷のサンプルの分析から太古の大気組成や当時の気温、降水量、大気循環などに関する情報が得られる。南極氷床では内陸域の掘削により過去70万年あまりの古気候記録が得られており、現在さらに100万年より古い氷の採取のための計画が開始している。詳しくは以下を参照。

https://polaris.nipr.ac.jp/~icrc/NC/htdocs/?page_id=70

https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20221213.html

研究内容について

東京大学大気海洋研究所 気候システム研究系 教授 阿部 彩子(あべ あやこ)

海洋研究開発機構 地球環境部門 環境変動予測研究センター 研究員 齋藤 冬樹(さいとう ふゆき)

国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト 講師 伊藤 孝士(いとう たかし)

報道について

東京大学大気海洋研究所 附属共同利用・共同研究推進センター 広報戦略室

海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部 報道室

国立天文台 天文情報センター広報室 広報室長 山岡 均(やまおか ひとし)

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.