2025年4月18日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

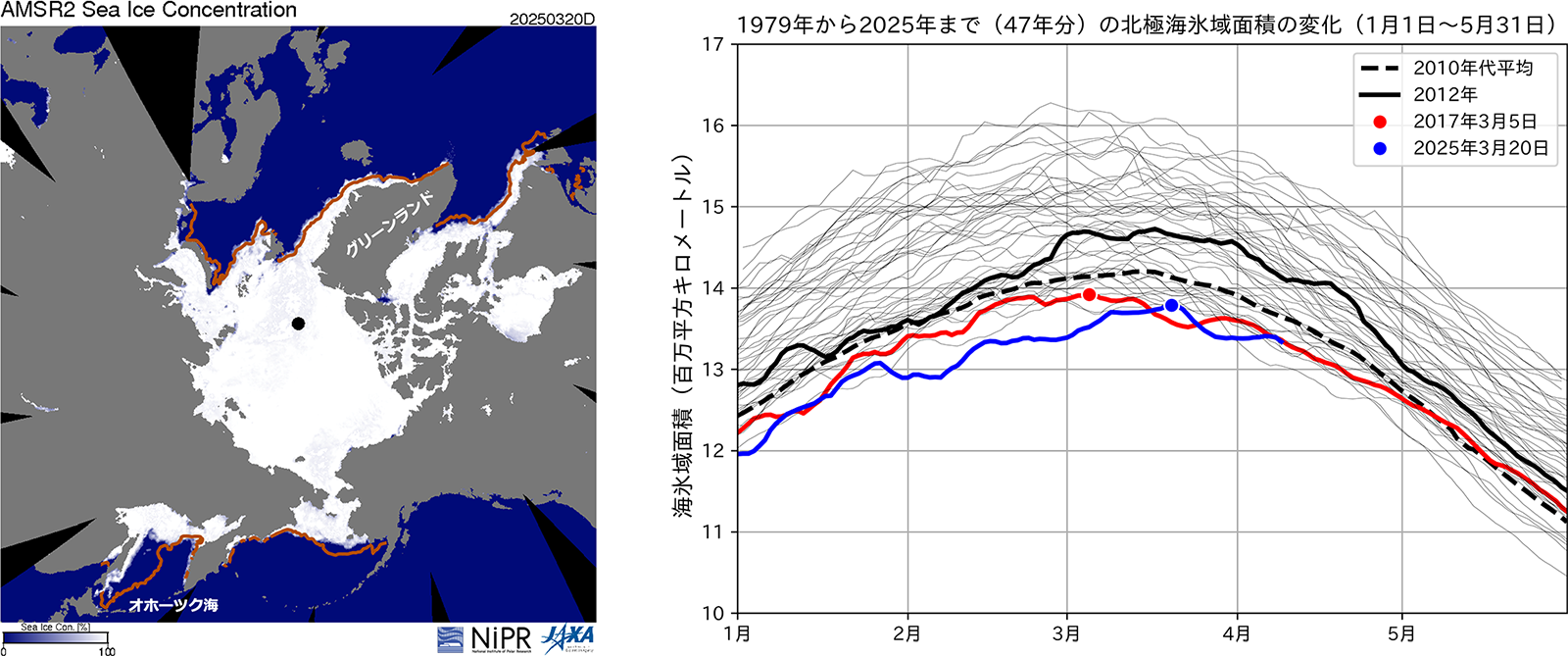

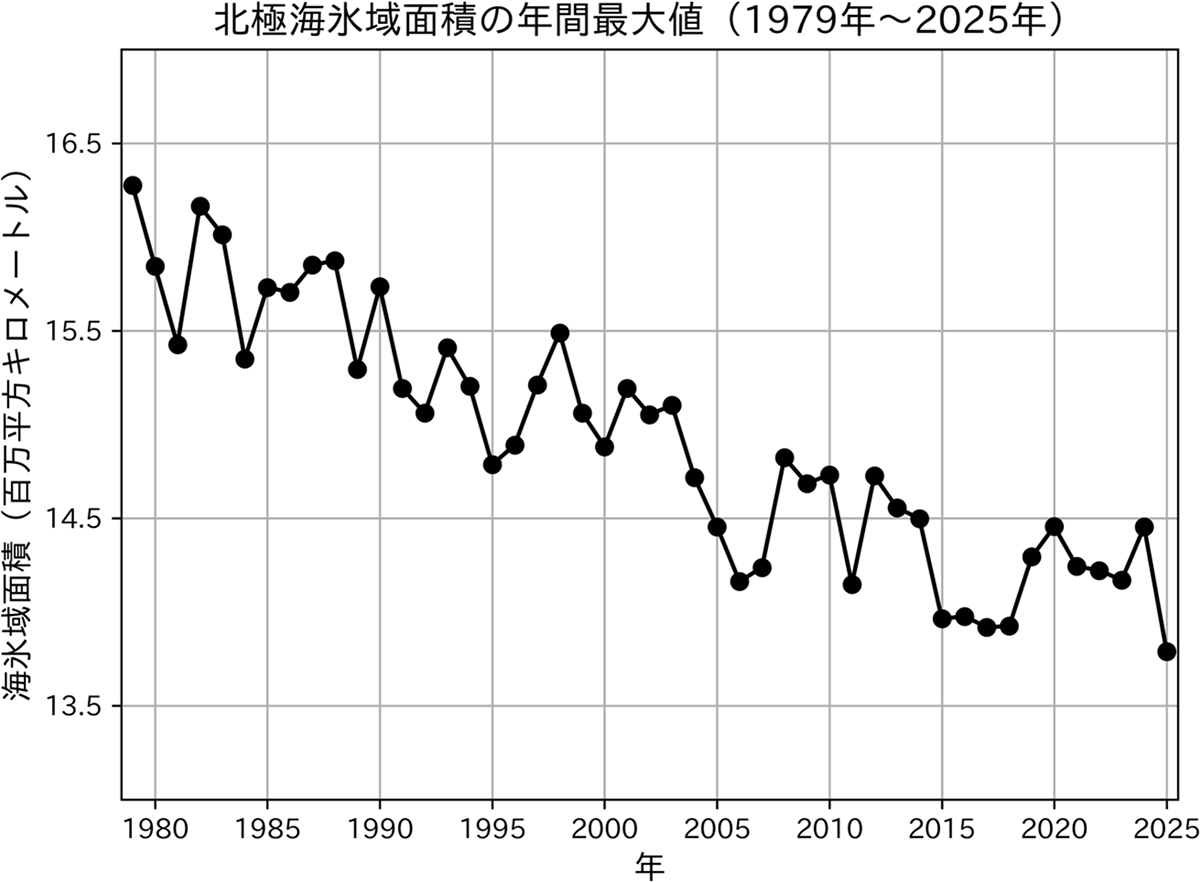

北極の冬季海氷域面積(年間最大面積)が衛星観測史上最も小さくなりました。毎年北極の海氷域は晩冬となる3月頃まで拡大します。今年は3月20日に年間最大面積の1379万平方キロメートルを記録しましたが(図1)、この値は衛星観測開始以来の最も小さい値となります(図2)。

情報・システム研究機構 国立極地研究所と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II、注1)の一環で、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W、注2)をはじめとしたマイクロ波放射計の観測データをもとに、40年以上に渡る長期的な極域のデータセットを整備し、南極・北極の海氷域面積の時間的・空間的な変化の可視化や、北極域データアーカイブシステム(ADS、注3)のウェブサイトでの公開などを通して、極域環境変動監視に貢献しています。

(左)図1:2025年3月20日の北極海の海氷密接度分布(注4)。白色箇所が海氷域を表す。青と白の境界が海氷縁にあたる。橙色実線は2010年代(2010〜2019年)平均の同月同日の海氷縁(海氷密接度15%に対応)を表している。

(右)図2:1979年から2025年までの47年間の北極海氷域面積の変化(1月1日から5月31日まで)。青色実線:2025年(但し、4月9日まで)、赤色実線:2017年(1979年から2024年の46年間で北極海氷域面積の年間最大値が最も小さかった年)、黒色実線:2012年(1979年から2024年の46年間で北極海氷域面積の年間最小値が最も小さかった年)、黒色波線:2010年代(2010〜2019年)平均を表している。海氷域面積の計算には5日平均の確定値を使用した。赤色丸印と青色丸印はそれぞれ、2017年及び2025年の年間最大面積を表す。

北極の海氷域面積(注5)は、例年、10月から3月に拡大し、4月から9月に縮小するという季節変動を繰り返しています。今冬、2024年12月から2025年2月にかけて、北極の月平均海氷域面積は、いずれの月もその月としては観測史上最小を記録しました。この傾向は3月に入っても続き、今シーズンで最も海氷域が拡がった3月20日でも、1379万平方キロメートルにとどまりました。この値は、冬季の海氷域面積(年間最大面積)としては、衛星観測開始以来、最も小さい記録となります。

これまでの最小記録は2017年3月5日の1392万平方キロメートルで、今回はそれを13万平方キロメートル下回りました(図3)。

図3:北極海氷域面積の年間最大値の変化(1979年から2025年までの47年間)。海氷域面積の計算には5日平均の確定値を使用した。

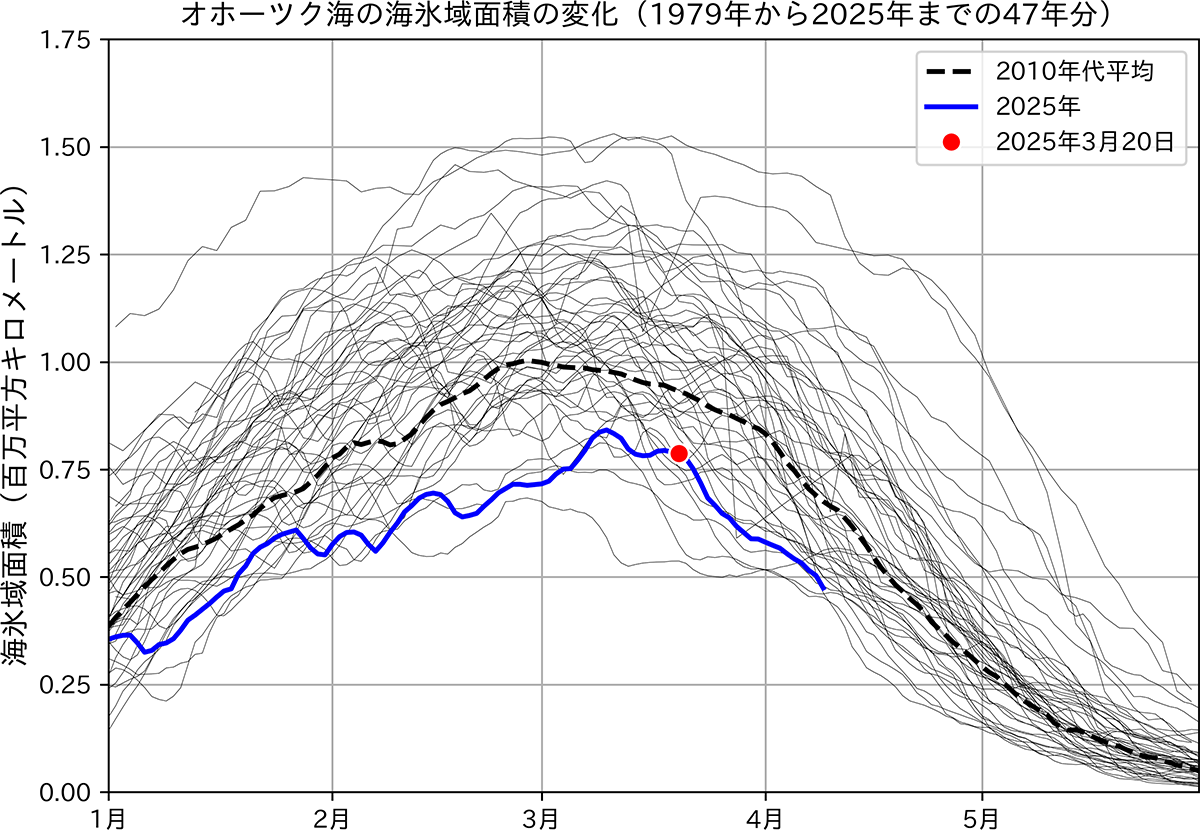

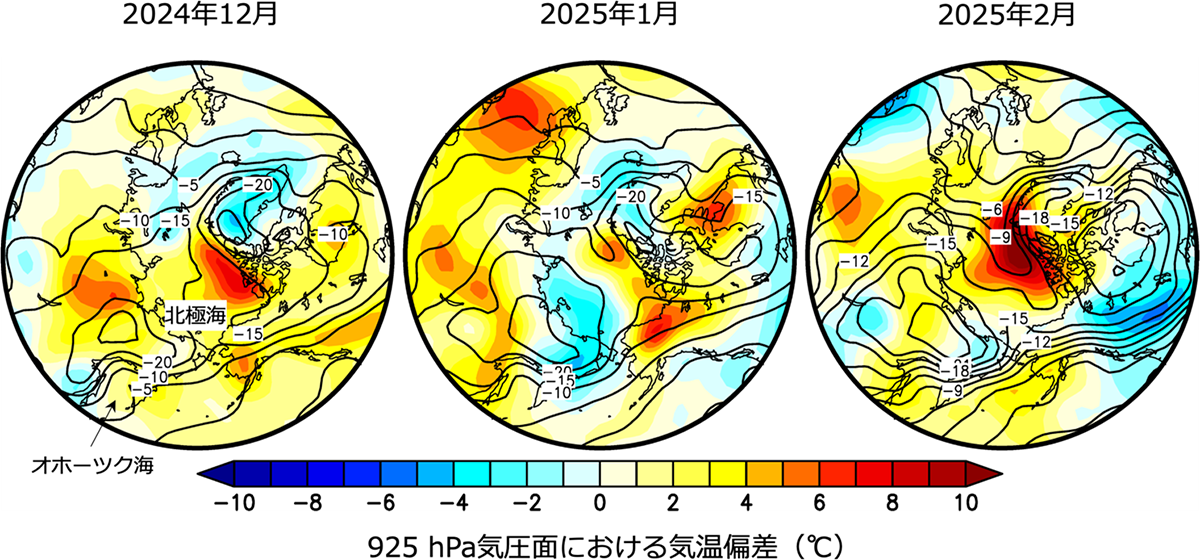

図1で示される2025年3月20日の海氷縁(白色と青色領域の境界)を2010年代平均(橙色線)と比較すると、グリーンランドの東側以外の多くの海域で、海氷域が小さかった傾向にあることがわかります。特に、海氷分布の南限に近いオホーツク海では、2025年の冬の海氷域面積が47年間でも小さい水準で推移しており(図4)、2月の平均面積としては過去2番目に小さい値を記録しました(注6)。この影響により、北極だけでなく南極も含めた全球の海氷域面積の年間最小値が観測史上最小を更新する結果となりました(注7)。こうした海氷減少の一因として、2024年12月から2025年2月にかけて北極海周辺の気温が平年より高く(図5)、海氷域が広がりにくい状態が続いたことが挙げられます。

図4:1979年から2025年までの47年間のオホーツク海の海氷域面積の変化(1月1日から5月31日まで)。青色実線:2025年(但し、4月9日まで)を表している。海氷域面積の計算には5日平均の確定値を使用した。

図5:大気再解析データ(NCEP-NCAR Reanalysis 1、注8)に基づいて算出した2024年12月(左)、2025年1月(中)、2025年2月(右)の925hPa気圧面における気温偏差(℃)の空間分布。偏差は2010年代(2010-2019年)平均からのズレと定義している。黒色の等温線は同年同月の気温(℃)を示している。暖(寒)色系の場所は、10年平均と比べて、気温が高(低)いことを表している。

北極海氷域面積の減少は、地球規模の気候変動と関連する現象であり、今後の気象や海洋環境への影響が懸念されるため、今後も継続的なモニタリングと分析、そして情報発信が必要です。

本解析では、「しずく」搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)センサのデータを使用しています。2025年度には「AMSR2」の後継である「高性能マイクロ波放射計3」(AMSR3)を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」の打上げを予定しており、今後も継続して極域の海氷を観測していきます。

注1:北極域研究加速プロジェクト(ArCS II: Arctic Challenge for Sustainability II)

2020年6月から2025年3月に実施されていた国の北極域研究プロジェクト。国立極地研究所が代表機関を務めた。自然科学、工学、人文・社会科学分野の研究者が参加し、地球温暖化の正確な実態把握と仕組みの解明、将来予測に基づき、異なる研究分野や社会との連携、国際協力を通して、持続可能な社会の実現に貢献することを目指した。(ArCS IIウェブサイト:https://www.nipr.ac.jp/arcs2)

なお、2025年4月からは、ArCS IIをさらに発展させたプロジェクトとして、「北極域の環境と社会の変化に起因する社会的課題の解決に貢献する総合知の創出」を目指した『北極域研究強化プロジェクト(ArCS-3)』がスタートしている。(ArCS-3の紹介 https://www.nipr.ac.jp/aerc/topics20250405.html)

注2:水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)

2012年5月に打ち上げられ、現在も運用を継続している「しずく」に搭載されている高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)は、直径約2mの大きなアンテナで、海面や海氷、大気から放射される微弱な電波を捉え、水に関する様々な物理量を観測する。マイクロ波帯を使用することから、雲の有無や昼夜を問わず、全球を毎日観測することが可能で、その観測データは、気象予報や漁業、極域での船舶航行などに利用されている。

https://www.eorc.jaxa.jp/AMSR/index_ja.html

注3:北極域データアーカイブシステム(ADS)

GRENE北極気候変動研究事業(2011年~2016年)や北極域研究推進プロジェクト(ArCS、2015年~2020年)およびArCS IIにおいて、南極・北極で取得された観測データやモデルシミュレーション等のプロダクトを保全・管理するためのデータアーカイブシステム。

https://ads.nipr.ac.jp/

注4:海氷密接度

ピクセル内に含まれる海氷の割合。単位は「%」で、北・南半球高緯度洋上を対象とする。海氷密接度が0%の場合は海氷が全く存在せず、100%の場合はピクセル全体が海氷に覆われている状態を示す。

https://www.eorc.jaxa.jp/AMSR/datacatalog/cryosphere/index_ja.html#sic

注5:海氷域面積

海氷密接度が15%以上の領域と定義している。通常の北極・南極海氷域面積の計算では、データ欠損による算出エラーを防止するため、複数日データの平均から算出している。本発表では、5日平均の確定値を使用した。2日平均の速報値は、ADS(https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent)を参照のこと。

注6:北極・南極の2025年2月の海氷情報

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-03-21-01/

注7:2025年2月、全球海氷域面積が観測史上最小を記録

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-03-26-01/

注8:NCEP-NCAR Reanalysis 1

米国環境予測センター(NCEP)と米国国立大気研究センター(NCAR)で開発・提供されている大気再解析データ(https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html、Kalnay et al. (1996))。本発表では、1948年から2024年9月までの月平均データを使用した。

Kalnay et al., The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project, Bull. Amer. Meteor. Soc., 77, 437-470, 1996

報道について

国立極地研究所 広報室

問い合わせフォーム

宇宙航空研究開発機構 広報部

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.