2025年11月13日

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

国立極地研究所と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、北極域研究強化プロジェクト(ArCS III、注1)の一環で、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)に搭載された高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)の観測データをもとに、南極・北極の海氷域面積の時間的・空間的な変化を可視化し、北極域データアーカイブシステム(ADS、注2)のウェブサイトで公開しています。

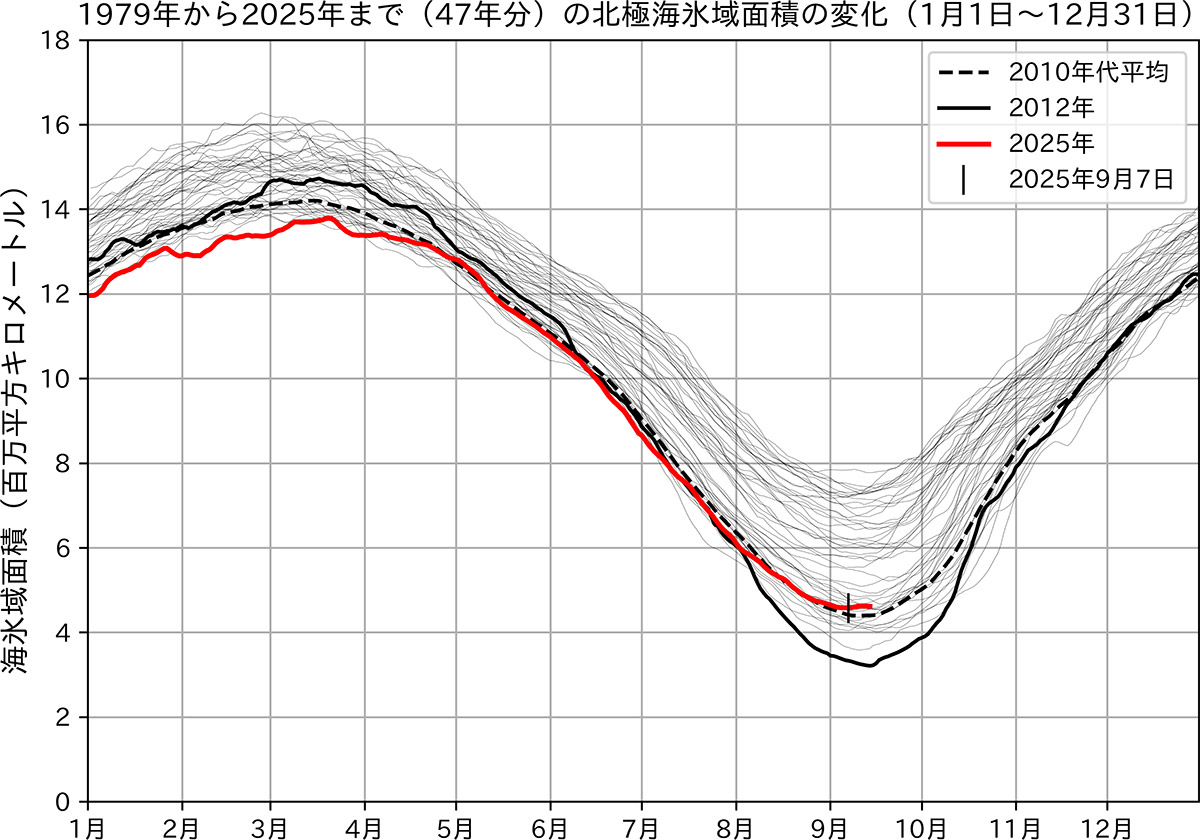

2025年9月7日、北極海の海氷域面積(注3)は458万平方キロメートルとなり、今年の最小面積を記録しました(図1)。これは衛星観測開始(1979年)以来の47年間では13番目に小さい値です。北極海の海氷域面積は例年、3月頃に年間最大面積に達し、その後夏にかけて面積が減少して、9月頃に年間最小面積となります。2025年は3月20日に北極海での冬季海氷域面積(年間最大面積)が衛星観測史上最小(1379万平方キロメートル、注4)を記録し、その後も低い水準で推移しましたが、8月上旬に減少ペースが鈍化し、下旬以降は2010年代平均をやや上回りました。

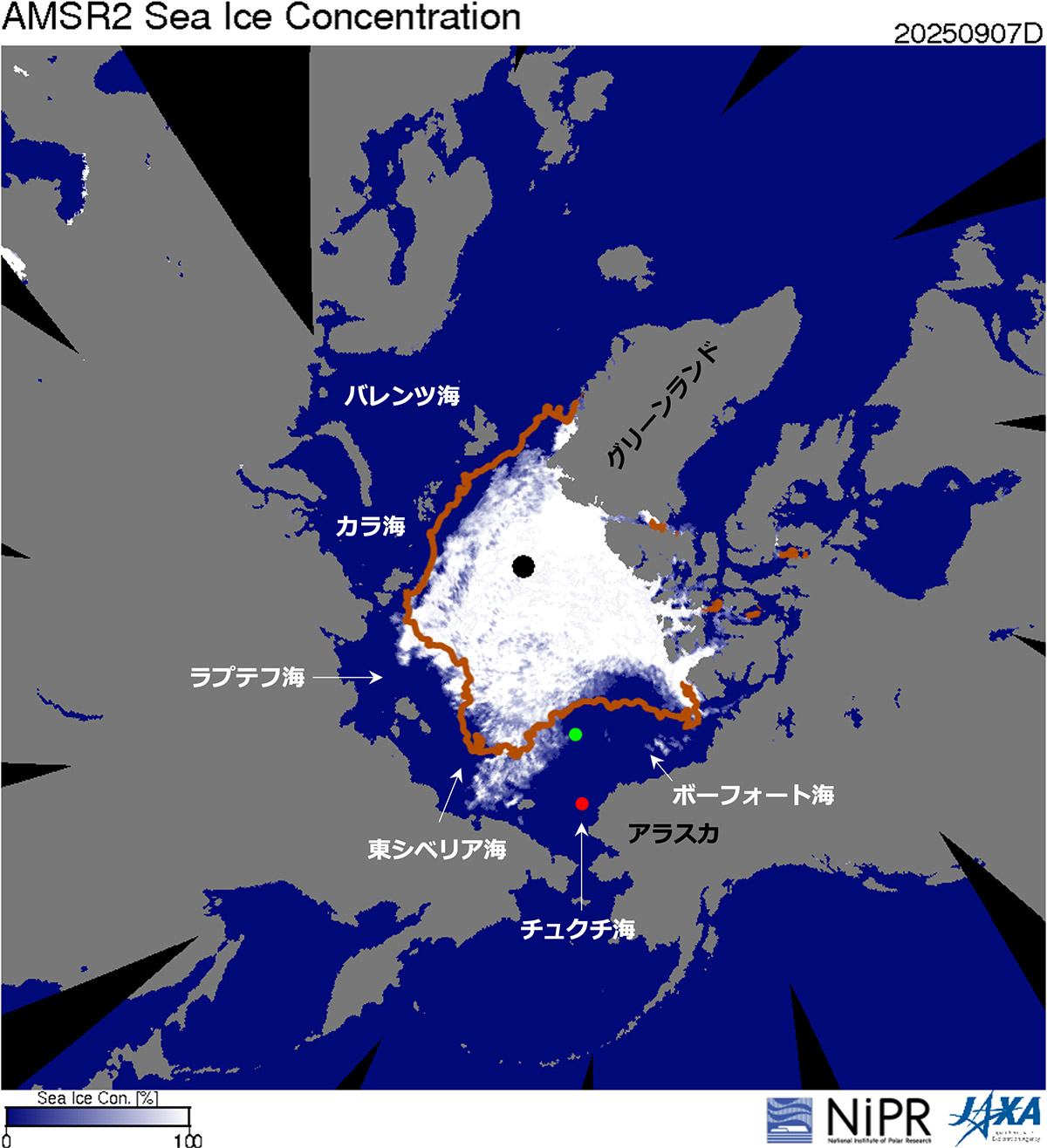

海域別の海氷分布を見ると、グリーンランド東側からバレンツ海・カラ海北側やボーフォート海では2010年代平均より縮小した一方、ラプテフ海から東シベリア海では2010年代平均を上回る海氷域が広がっていました(図2)。特に、東シベリア海では北寄りの風の影響で沿岸に海氷が残りやすい状況となっていたことが一因で(注5)、北極海の海氷域面積縮小を抑えるように働きました。このような例年と異なる今年の海氷分布の特徴は、現場観測からも確認されています。ちょうど今年の最小面積を記録した9月7日には、北極海観測のために航海中の海洋地球研究船「みらい」(注6)が海氷のないチュクチ海を航行中でした(図3左)。その後、9月19日にチュクチ海からさらに北へと航行していた「みらい」の先には、帯状に広がる海氷域が観測されており(図3右)、同じ9月でも海域によって海氷分布が大きく異なることを示しています。

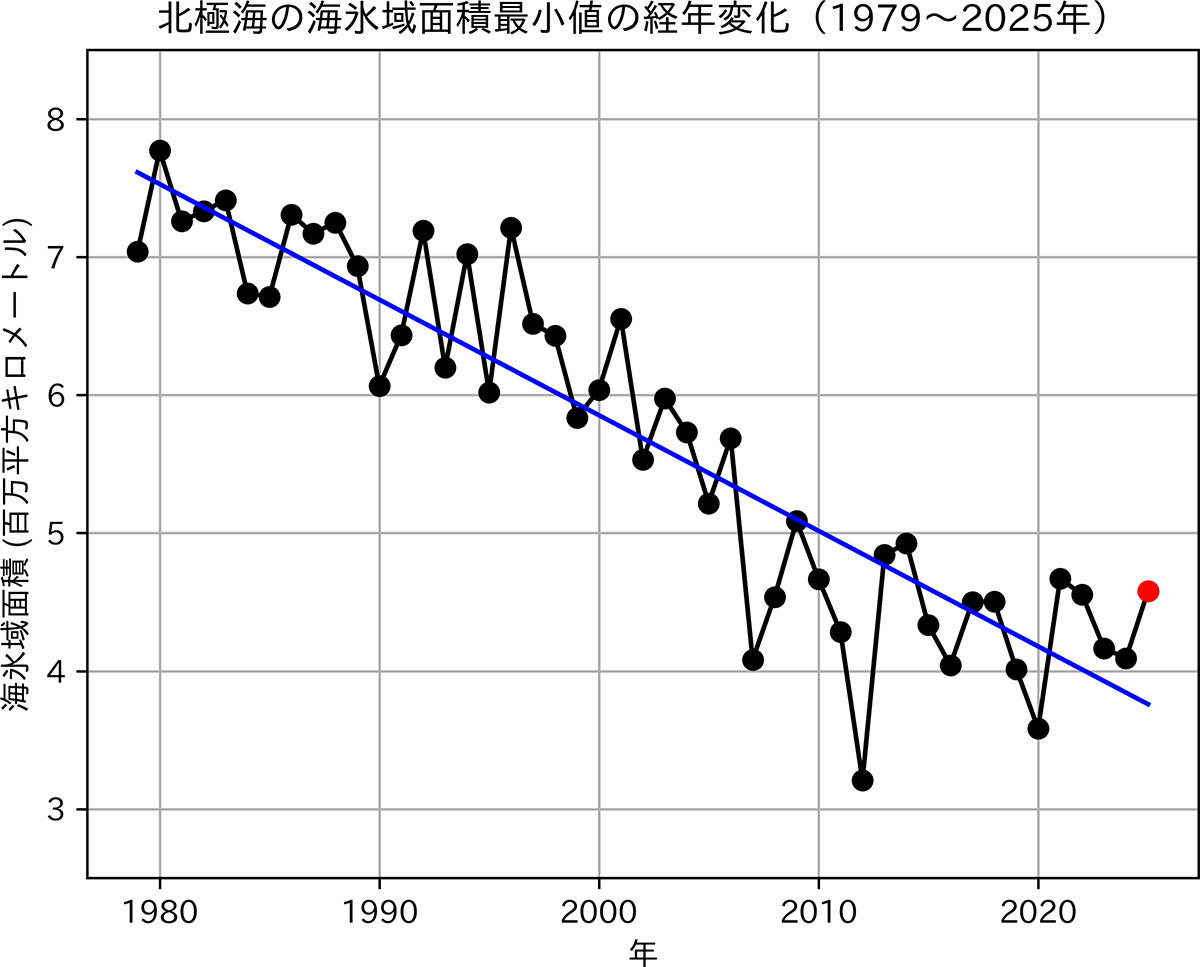

一方、長期的には北極全体での海氷面積は、1年あたり約8.4万平方キロメートル(北海道の面積に相当)のペースで減少しており、今年の海氷域面積最小値は前年よりも51万平方キロメートル大きくなったものの依然として減少傾向にあります(図4)。北極海の海氷減少は、海洋生態系や気候システムに影響を及ぼすため、今後も継続的なモニタリングと要因分析が重要です。

図1:北極海の海氷域面積の年間変動。赤色実線:2025年(1月1日から9月14日まで)、黒色実線:47年間で最も海氷域面積が小さかった2012年、黒色破線:2010年代(2010〜2019年)平均。

図2:2025年9月7日の海氷密接度の空間分布。橙色実線は同日の2010年代(2010〜2019年)平均の海氷縁(海氷密接度15%で定義)を表している。赤丸:2025年9月7日、緑丸:2025年9月19日の海洋地球研究船「みらい」のおおよその位置(図3参照)。

図3:海洋地球研究船「みらい」から撮影された北極海の様子。(左)2025年9月7日:図2赤丸の地点(北緯70度50分20秒、西経166度28分43秒)。(右)2025年9月19日:図2緑丸の地点(北緯76度23分21秒、西経164度27分16秒)。写真提供:JAMSTEC/ArCS III。

図4:北極海の海氷域面積最小値の経年変化(1979〜2025年、赤丸:2025年9月7日、青色実線:長期変化傾向(約8.4万平方キロメートル/年))。

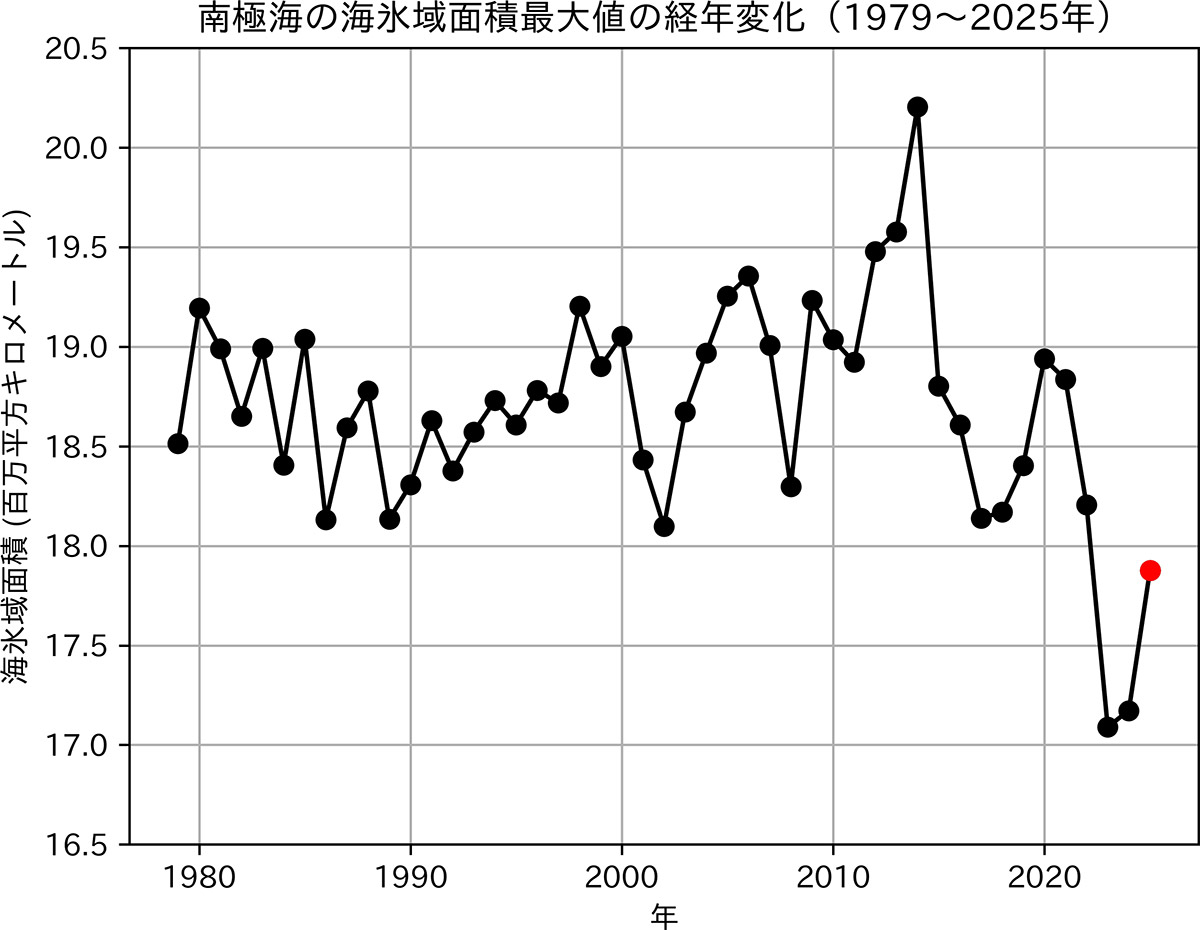

2025年の南極域における海氷情報を分析した結果、南極海の海氷域面積(注3)は9月15日に1787万平方キロメートルとなり、今年の最大面積を記録しました(図5)。これは衛星観測が始まった1979年以降で3番目に小さい値です(図6)。北半球と南半球では季節が逆転するため、北半球で夏から秋へ移行する9月は、南半球では冬から春へ移行する時期にあたります。南極海の海氷域面積は年間サイクルの中で8月から9月にかけて最大となるのが一般的であり、この時期が1年で最も広く海氷が拡大するタイミングとなります。

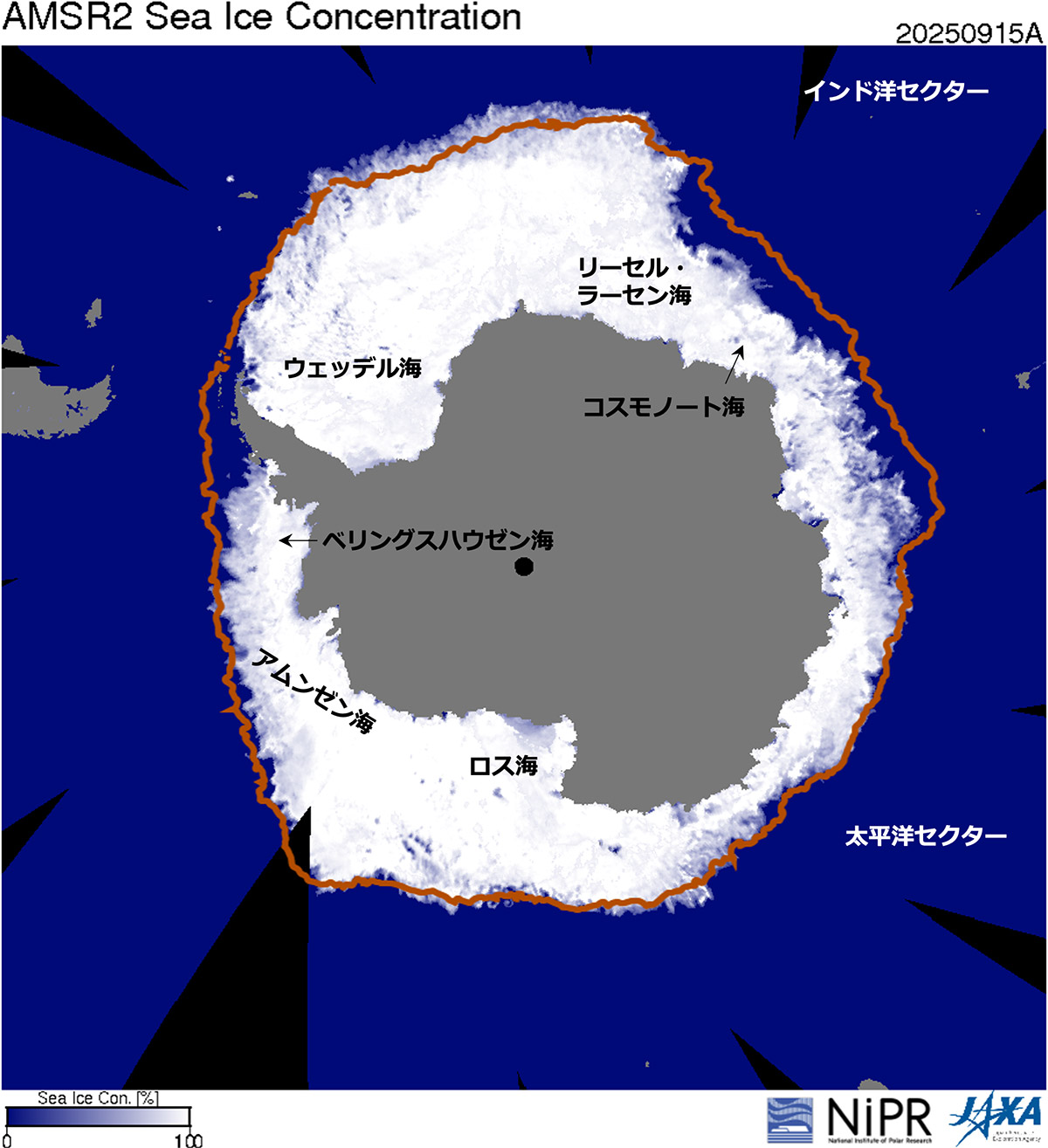

海域ごとの海氷分布を比較すると、ウェッデル海、アムンゼン海、ロス海、太平洋側セクターでは2010年平均に近い水準に達している一方、ベリングスハウゼン海やインド洋セクター側のリーセル・ラーセン海とコスモノート海の沖合では海氷拡大が進みませんでした(図7)。特に、ベリングスハウゼン海とリーセル・ラーセン海では、2025年3月の年間最小以降も海氷域はなかなか拡大せず、2010年代平均を下回る水準で推移してきました(注7)。

このように、南極海ではここ数年、例年より小さい海氷面積が続いており、地球温暖化や自然変動の影響が複雑に関わっている可能性が指摘されています。今後の気候システムを理解する上で、引き続き重要な研究課題となっています。

図5:南極海の海氷域面積の年間変動。赤色実線:2025年(1月1日から9月24日まで)、黒色実線:47年間で最も海氷域面積が小さかった2023年、黒色破線:2010年代(2010〜2019年)平均。

図6:南極海の海氷域面積年間最大値の経年変化(1979〜2025年、赤丸:2025年9月15日の年間最大値(1787万平方キロメートル))。

図7:2025年9月15日の海氷密接度の空間分布。橙色実線は同日の2010年代(2010〜2019年)平均の海氷縁(海氷密接度15%で定義)を表している。

海氷は、海水面と比較して白くアルベドが高いため、太陽エネルギーの大半を反射します。このことから積雪や氷河と共に、地球の冷源としての役割を持っています。ところが海氷が失われるとその下にある黒い海水面が現れ、熱吸収が促進されます。それにより海水が温められ、海氷はより融解しやすい状態になります。このような関係は海氷以外の雪氷(積雪・氷河など)でも見られ、これをアイス・アルベド・フィードバックといいます。このフィードバックが一定の閾値を超えると、ティッピングポイント(臨界点)に達し、雪氷圏の減少が不可逆的かつ加速度的に進行する可能性があります。つまり、ある程度まで雪氷が減少すると、自然の回復力では元に戻すことが困難になるのです。

今回使用した観測データは、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)に搭載された高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)によるものです。このセンサは、地表や海面、大気などから自然に放射・散乱されるマイクロ波を観測することで、地球上の水の状態を把握することができます。JAXAは、2025年6月29日に、この「AMSR2」の後継センサである高性能マイクロ波放射計3(AMSR3)を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)を打上げました。「しずく」と「いぶきGW」の2機体制によって得られたデータを活用し、雪氷圏を含む地球環境の長期的なモニタリングをさらに強化・発展させていきます。

注1:北極域研究強化プロジェクト(ArCS III: Arctic Challenge for Sustainability III)

国立極地研究所が代表機関を務める国の北極域研究プロジェクト。「北極域の環境と社会の変化に起因する社会的課題の解決に向けた総合知の創出」をプロジェクトゴールとして掲げている。ここでいう「総合知」とは、自然科学と人文・社会科学など異なる分野の知見を組み合わせ、複雑な課題に多面的にアプローチする知の在り方を意味している。単なる分野横断にとどまらず、研究者間や地域社会との連携を通じて、実社会の課題解決につながる知を創出することを目指している。本事業の実施期間は2025年4月1日から2030年3月31日までです(https://www.arcs3.nipr.ac.jp/)。

注2:北極域データアーカイブシステム(ADS)

GRENE北極気候変動研究事業(2011年~2016年)、北極域研究推進プロジェクト(ArCS、2015年~2020年)、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II、2020年~2025年)、およびArCS III(2025年~2030年)において、南極・北極で取得された観測データやモデルシミュレーション等のプロダクトを保全・管理するためのデータアーカイブシステム(https://ads.nipr.ac.jp/)。

注3:海氷域面積

海氷域面積の算出方法についてはhttps://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/datasetを参照。本記事では、5日平均の確定値を使用した。

注4:北極の冬季海氷域面積が衛星観測史上最小を記録

https://www.nipr.ac.jp/info2025/20250418.htmlを参照。

注5:北極・南極の2025年8月の海氷情報

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-09-11-01/を参照。

注6:2025年度海洋地球研究船「みらい」北極航海

https://www.arcs3.nipr.ac.jp/report/1426/を参照。

注7:ベリングスハウゼン海とリーセル・ラーセン海の海氷状況については以下を参照

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-06-11-01/

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-07-07-01/

https://asic.nipr.ac.jp/info/2025-08-08-01/

Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.