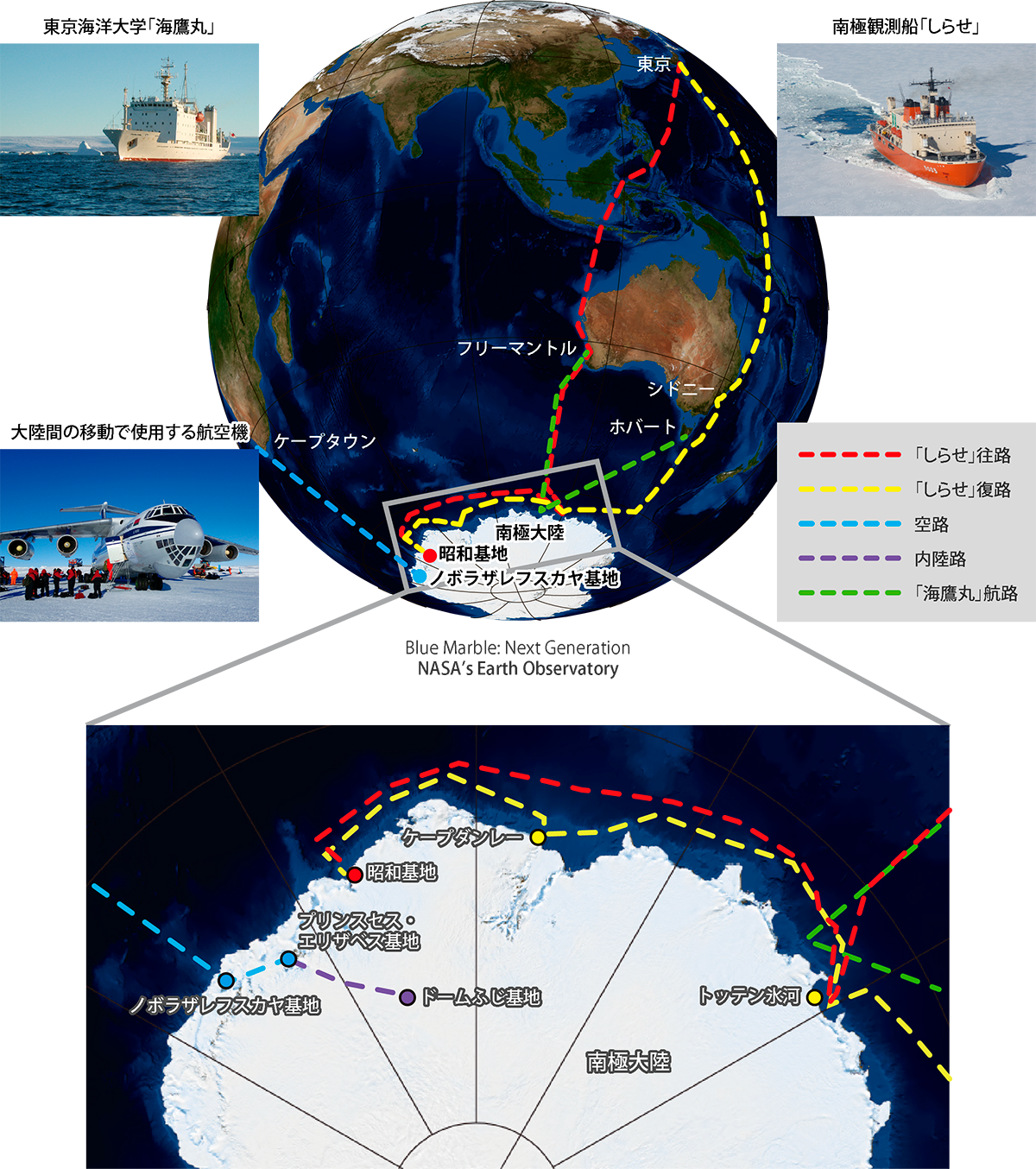

61次では、第IX期重点研究観測メインテーマ“南極から迫る地球システム変動”の3つのサブテーマのうち、サブテーマ2“氷床・海氷縁辺域の総合観測から迫る大気-氷床-海洋の相互作用”を計画の中心に据え、「しらせ」を機動的に活用した往復路におけるトッテン氷河域での海洋・地球物理観測の実施に重点を置きます。加えて、セール・ロンダーネ山地方面での地質・生物学的調査、ドームふじ方面への燃料輸送、及び海鷹丸による海洋観測を別働隊として計画し、広域での観測計画を展開します。

観測計画は大きく「1. 基本観測」、「2. 研究観測」、「3. その他観測・研究」に分かれています。

Topicマークを押すと説明に移動します。

Topicマークを押すと説明に移動します。

Topicマークを押すと説明に移動します。

| 区分 | 観測・研究計画名 |

|---|---|

| 公開利用研究 | しらせ搭載全天イメージャーによる海洋上からのオーロラ・大気光観測実証 |

| しらせ搭載全天カメラ観測による南極航海中の雲の出現特性 | |

| しらせ船上での大気中O2/N2及びCO2濃度の連続観測 | |

極地における居住ユニットの実証研究 |

|

| 継続的国内外共同観測 | オーストラリア気象局ブイの投入 |

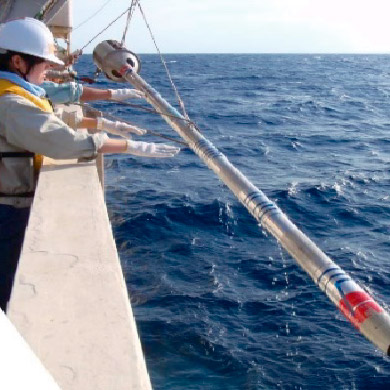

| Argoフロートの投入 | |

| その他 | 氷海航行試験 |

| 寒冷・氷海域航行における貨物輸送環境の計測 |

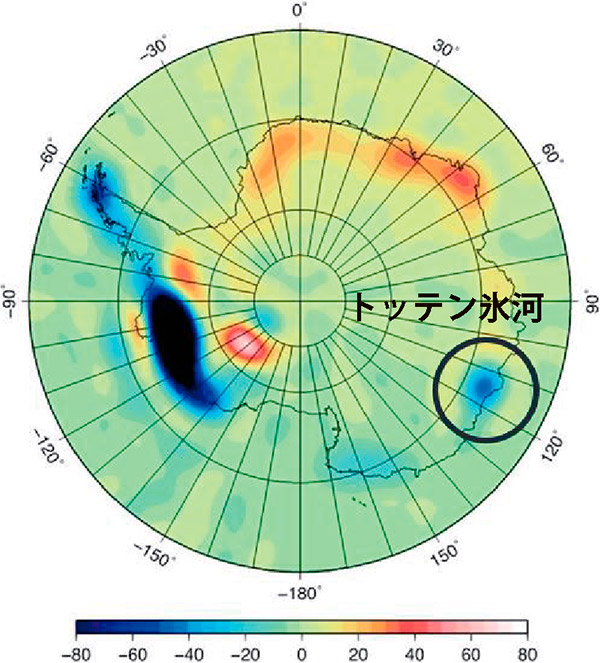

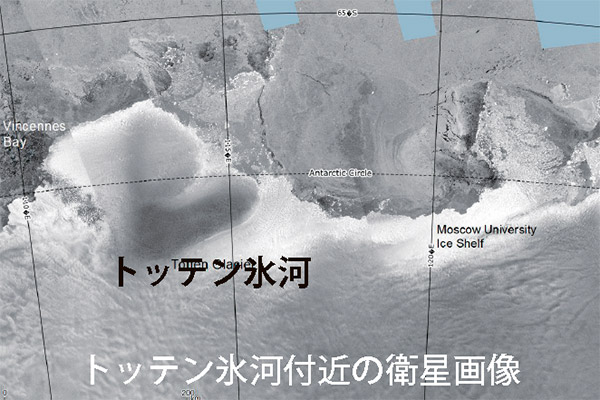

南極の大気-氷床-海氷-海洋の相互作用は、地球全体の海水位や海洋深層循環、気候形成に重要な役割を果たしています。トッテン氷河は東南極最大級の規模を誇り、その流出は世界の海水位に大きな影響を与える可能性があります。近年、このトッテン氷河をはじめとした東南極沿岸の氷床末端部を、暖かい海が下面から融かしているプロセスが注目を集めています。

*トッテン氷河が全て融けると地球の海面が4m程度上昇すると言われています。

2002-2015の質量損失(福田、2018)トッテン氷河は東南極で最も大きく氷が減少していることがわかります。

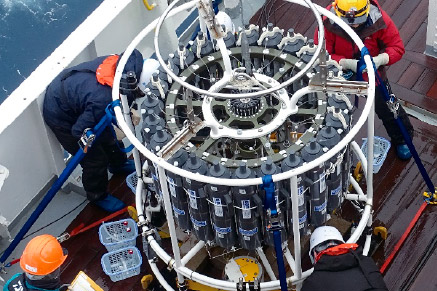

トッテン氷河を海が下面から融かしているプロセス(暖かい海水の流入経路や量、トッテン氷河の融解量、融解水の流出経路など)を詳細に観測するため、CTD-MS(採水器付の塩分・水温・深度観測装置)観測などの従来の観測手法に加え、ApRES(氷河氷厚レーダー)などの無人観測技術を導入し、大規模な海洋集中観測を実施します。

場所を変えて何度も観測することで、広範囲の水温・塩分などの鉛直分布を得ることができます。暖かい海水の空間分布を調べます。

測器は入れた場所に留まり、一年分の水温・塩分を観測する事ができます。暖かい海水の季節変化を調べます。

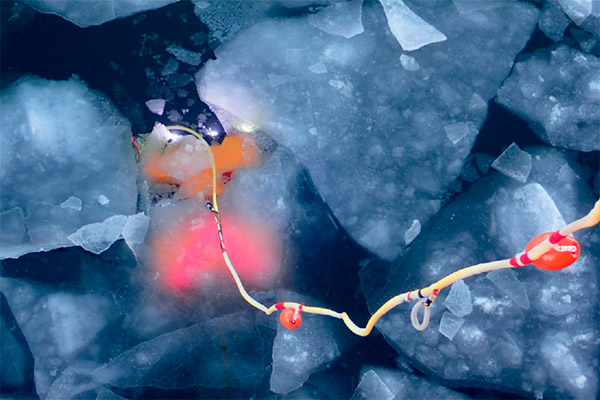

トッテン氷河近傍で海氷の下に潜り込んで、取り付けたセンサーから水温・塩分等の基本データや、海氷をどれくらい光が透過するかなどの情報を取得します。

トッテン氷河上に設置して、氷河の厚さを1年間測り続け、1年間でどれくらい氷河が融かされたかを測定します。

トッテン氷河をはじめとした東南極沿岸域での海底採泥観測は、まだほとんど行われたことがありません。

61次隊では2代目「しらせ」初の本格的な海底採泥観測を実施し、海底の堆積物を採取します。堆積物に含まれている物質や成分を調べることで、過去の海洋環境や暖かい海水の流れを推測することができます。そこから、過去の氷床-海氷-海洋の相互作用の変動を解析し、現在や未来の予測につなげることができます。

コア長は最大1.5mですが、氷を避ける装置と併用することで、氷海内でもコアを取得できます。

最長5mの堆積物コアを取得できます。

大量の表層試料を採取でき、測器を追加することで、様々なデータと底層水を同時に取得できます。

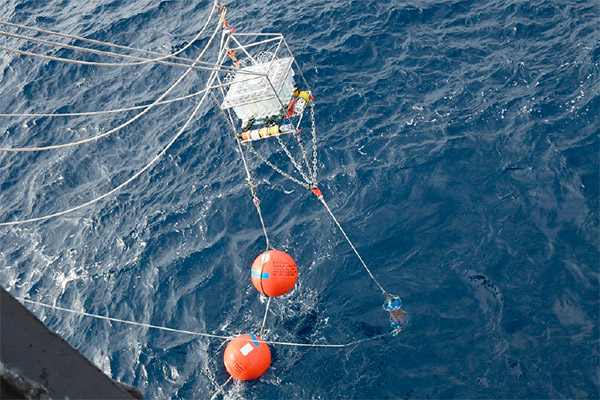

海氷縁では、海氷が融ける時期に植物プランクトンが大増殖することが知られています。

この大増殖の発生機構や海氷から放出された藻類などの行方、大増殖終焉後の海洋環境の変化を調査するため、新規開発した耐氷型GPSブイを投入し、海氷域での時系列観測を実施します。2ヶ月という長期連続観測は回収を前提とする漂流系では世界初の試みです。

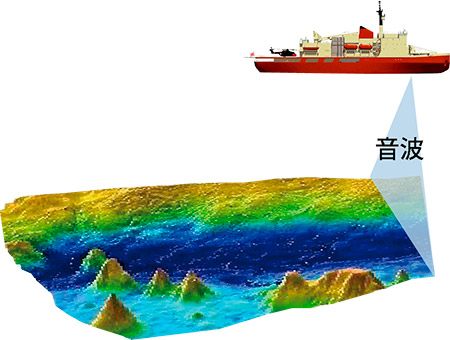

大陸・海洋地殻の進化過程の解明や氷河による浸食や堆積環境などの古環境研究には、正確な海底地形データが欠かせません。

また、南極海域を安全に航行するための海図には、正確な水深データが必要不可欠です。今年度復旧した「しらせ」搭載のマルチビーム測深機を使って、高精度の海底地形データを取得します。

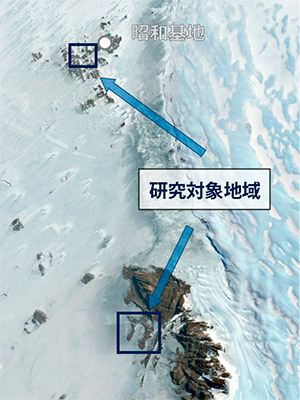

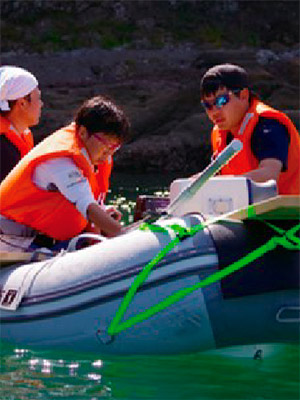

過去の南極氷床の体積変化を正確に知るためには、過去の相対的な海水準の変動を知る必要があります。昭和基地周辺の沿岸域の湖沼や浅海で、魚群探知機を応用した地形調査やボートによる堆積物採取を行い、堆積物に含まれている生物の化石などを分析することで、過去の海水準変動を復元することができます。

ボート上から堆積物を採取します。

主に大陸沿岸の露岩域で調査を行います。

魚群探知機を応用して測深します。

61次隊では、62次以降の堆積物の本格掘削に備えて、最も適した堆積物掘削候補地点の選定と、これまで開発を進めてきたコア採取器などを用いた試験掘削を実施します。

ヘリ吊下型の電磁誘導型氷厚センサー

ヘリコプターを利用することで、効率的に広範囲を調査することができます。

昭和基地周辺の海は、通常は常に氷に覆われています。海氷の厚さやその変動を観測することは、安全な航行のためにも、研究のためにも重要です。船から吊り下げる船上氷厚センサー、そりで引く牽引型氷厚センサーに加えて、より広範囲を効率的に調査するため、ヘリコプターを使った海氷観測を実施します。

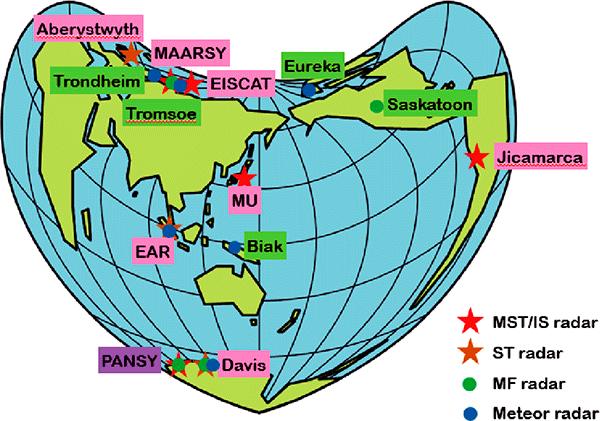

大気レーダーによる中間圏国際共同観測

(ICSOM:Interhemispheric Coupling Studyby Observations and Modeling)

国内外の研究機関と協同し、世界中の大型大気レーダーで同時に観測することで、地球全体の大気の流れを精密に測ることができます。

地球の気候は、地球全体をめぐる大気の大循環によって決まっています。しかし、特に南極や中間圏(概ね高度50km~90km)の大きな大気の流れは観測が難しく、よくわかっていません。

昭和基地にある南極初の大型大気レーダー(PANSYレーダー)では、地表付近から高度500km付近までの広い領域の大気の流れを精密に観測することができます。

第5回 ICSOM(2020年1-2月予定)をはじめとした観測から、南極上空を含む地球の大気全体の大循環がどのように維持され、どのように変動していくのかを解析します。

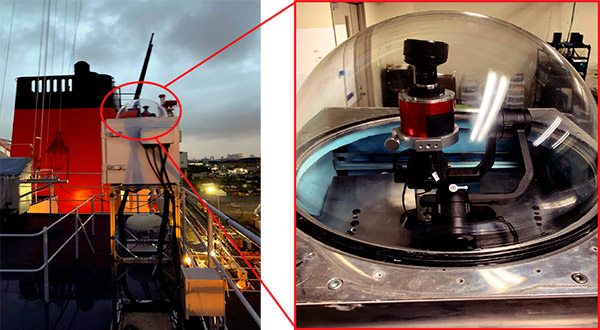

南極域のオーロラ帯は海洋の占める割合が高く、洋上に観測点を設置することが難しいため、観測の空白域となっています。

この観測空白域解消を目指して、船舶搭載型の全天イメージャーを新たに開発し、初の全天イメージャーによるオーロラ・大気光観測を試みます。

「しらせ」に搭載した全天イメージャー

船舶に搭載するため、防水・防錆・防振対策のほか、揺れている船の上でぶれずに画像を撮るための姿勢安定用の装置が使われています。

洋上での観測が可能になれば、陸上の観測データと合わせて、地球規模の現象の全体像の解明につながることが期待されます。

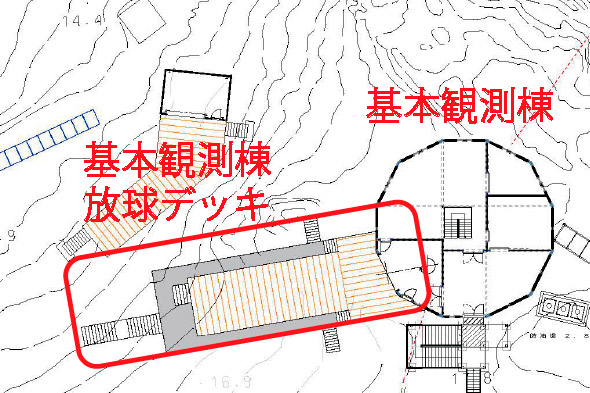

昭和基地では老朽化した建物の集約を進めています。基本観測棟は、老朽化した観測系の建物4棟の機能を統合するために建設されました。61次では、基本観測棟に高層気象観測を行うための放球デッキを建設します。

基本観測棟放球デッキの建設位置

基本観測棟放球デッキの建設位置(上からみた図)

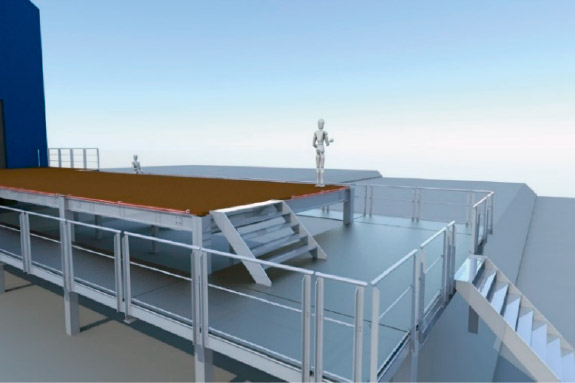

基本観測棟放球デッキの完成イメージ

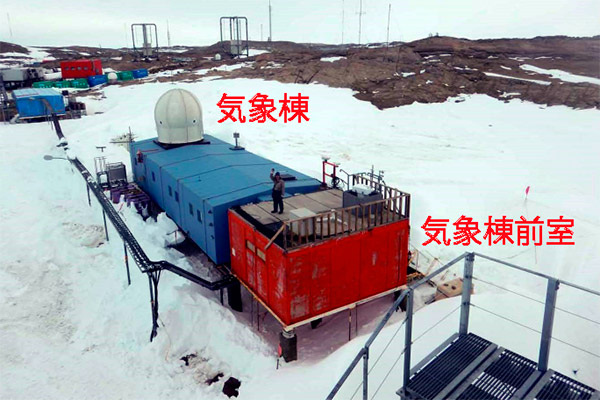

解体する気象棟

基本観測棟の完成に伴い、気象観測を行っていた気象棟の機能を完全に基本観測棟に移転し、本格運用を開始すると同時に、老朽化した気象棟を解体します。来次以降も、老朽化した建物を順次集約・解体し、効率的な基地運用を進めます。

宇宙空間における有人拠点に求められる技術要素は、南極という極限環境下で要求される技術と共通している点が多くあります。

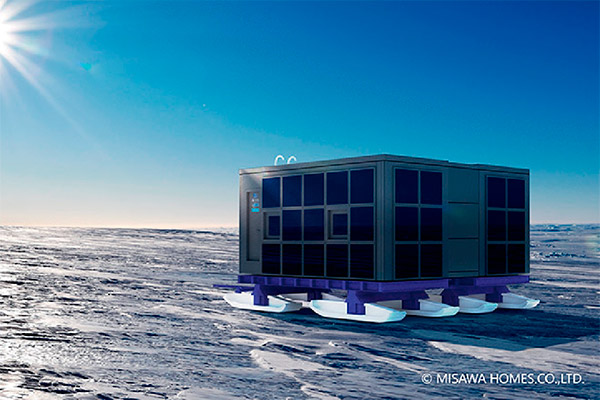

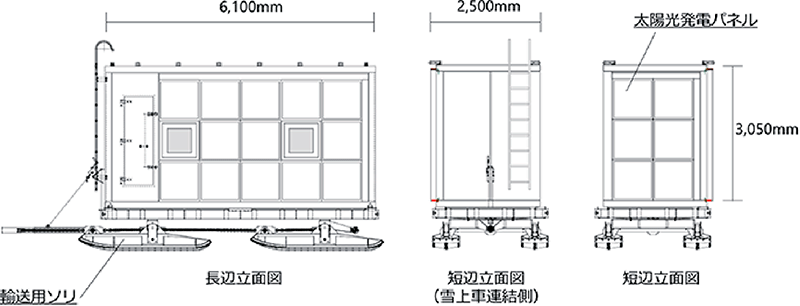

そこで、極地研、JAXA、ミサワホーム及びミサワ総研の4者で連携して、昭和基地での南極移動基地ユニットの実証実験を実施します。実験では、「簡易施工性」「自然エネルギーシステム」「センサー技術を活用したモニタリング」について検証します。

南極移動基地ユニット 輸送時のイメージ

南極移動基地ユニット(2基連結後イメージ)

南極移動基地ユニットの概要

昭和基地での実証実験終了後は、南極移動基地ユニットを標高約3,800mの大陸氷床上にある、ドームふじ付近に輸送します。そこで、第3期ドームふじ氷床深層掘削計画の居住空間(最大18名)として利用することを計画しています。その間もセンサーによるモニタリングを継続し、今後の南極での基地建設に活かしていく予定です。

「しらせ」と「海鷹丸」ではそれぞれの特徴を活かして、連携して南極の海洋観測を行っています。

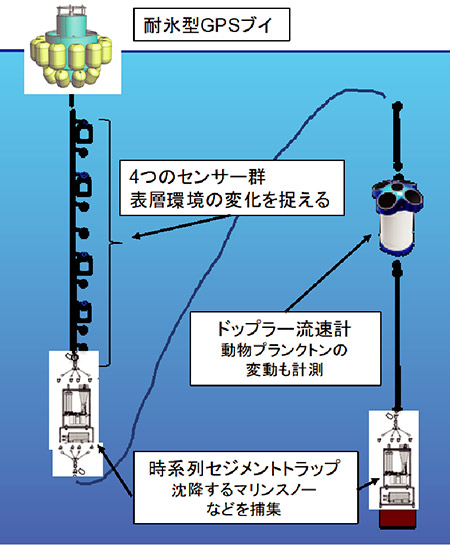

「海鷹丸」では表層から深層までの海洋環境や生態系の変動を調査するため、CTD-RMS(採水器付の塩分・水温・深度観測装置)観測やプランクトン採取のほか、水温・塩分などの物理観測とプランクトン採取などの生物観測を同時に一定期間継続できる係留系観測を実施します。

海底直上の深層までの水温・塩分測定や採水をします。

温度・塩分だけでなく、1年間分の沈降粒子(マリンスノー)を観測し生物の季節変動を解析する事ができます。

大型のネットを使うことで、中型~大型の動物プランクトンを採取できます。

海氷を採取し、海氷の中や底にいるプランクトンなどを調べます。

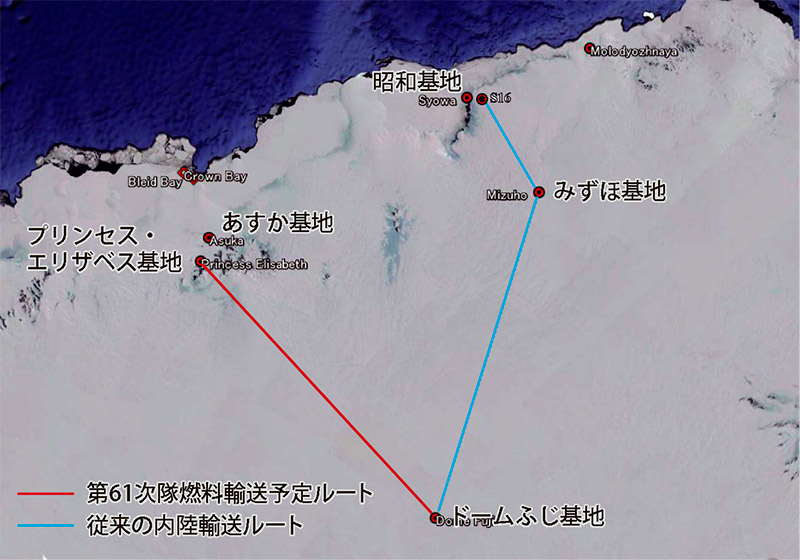

第3期ドームふじ氷床深層掘削計画にむけて、プリンセス・エリザベス基地(ベルギー)からドームふじ基地付近まで、片道約800kmの燃料輸送を実施します。このように大がかりな燃料輸送を国際協力によって行うのは、JARE史上初めてのことです。

第61次隊で使用する内陸輸送ルートと従来の内陸輸送ルート

輸送に使用する大型ゲレンデ整備車

輸送に使用する大型トラクター

燃料を満載したそり

これらのそりを車両が牽いて内陸を移動します

地殻流体(地殻内部にあって、水や二酸化炭素などを主体とする流体)は、地殻の進化に大きく関わっているとともに、地震や火山活動に深く関係していると言われています。しかし、地殻流体がどのように変化してどのように移動していくのかはよくわかっていません。

セール・ロンダーネ山地は、昔の地殻の加水・脱水過程を観察できる世界有数の場所であることから、岩石採取やその場での岩石の化学分析などの地質調査を実施します。得られたデータを解析し、大陸地殻の発達過程や、現在の地殻内流体活動を解析します。

調査地キャンプ(1か月)

岩石試料採取

ドローンによる空撮調査

スノーモービルと徒歩による地質調査

岩石のその場化学分析

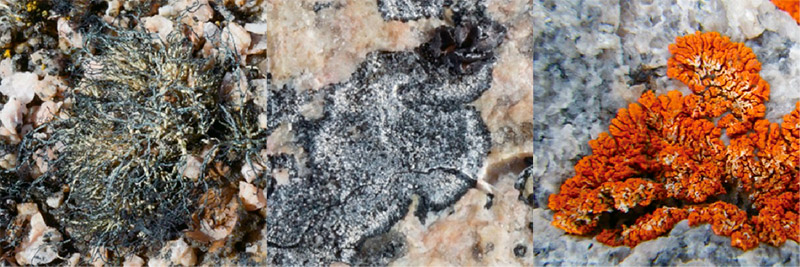

乾燥・低温・貧栄養といった極限環境にもかかわらず、南極の陸上にもわずかに生物が生息しています。

セール・ロンダーネ山地では、昭和基地周辺地域とは生物相が異なると言われていることから、セール・ロンダーネ山地周辺で地衣類、蘚苔類、菌類、土壌動物などの陸上生物多様性調査を実施します。調査の結果を昭和基地付近のデータを比べることで、生物多様性成立過程の違いについて考察します。

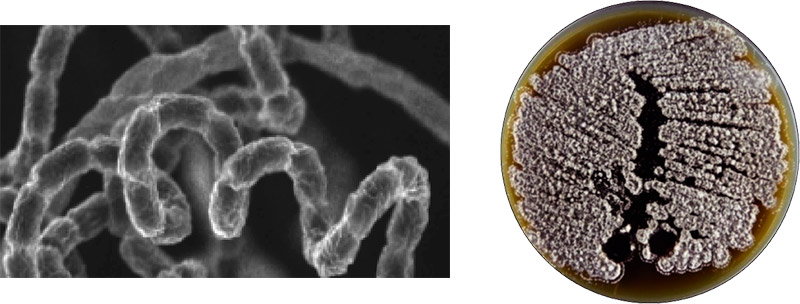

南極で見られる地衣類

細菌類(放線菌)

このプログラムは、極地の科学や観測に興味を持つ現職教員を南極昭和基地に派遣し、衛星回線を利用して、現地から派遣教員が企画する「南極授業」を行うものです。派遣教員は、授業や帰国後の活動を通して、国内の小・中・高等学校等の児童生徒や一般国民に向けての、南極に関する理解向上につながる様々な情報発信を行います。

南極授業の様子(昭和基地側)

昨年(JARE60)の南極授業の様子(国内側)

2020年1月25日(土):茨城県自然博物館

2020年1月27日(月):茨城県立守谷高等学校

情報発信担当隊員から、61次隊公式ブログや極地研公式SNSを通じて、夏期間の観測や昭和基地の様子をリアルタイムで発信します。

また、情報発信担当隊員による、南極・北極科学館と昭和基地をつなぐLIVE中継や映像配信、越冬同行記者による越冬中の情報配信なども行います。