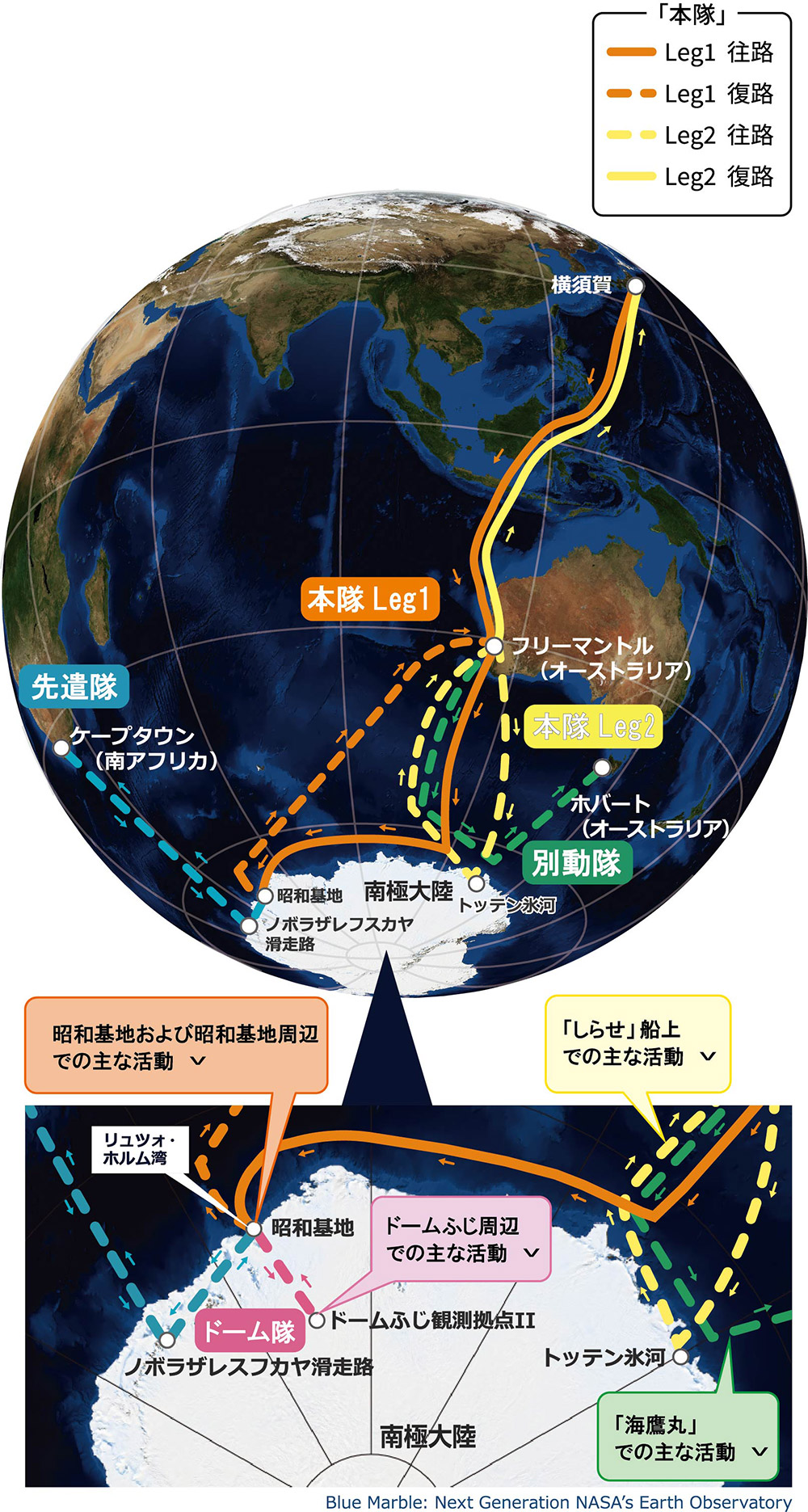

第66次南極地域観測隊の観測計画では、基本観測を着実に実施しつつ、重点研究観測サブテーマ1による最古級のアイスコア採取を目指し、ドームふじ観測拠点IIにおいて深層掘削を開始します。

南極観測船「しらせ」による本隊は、観測期間を2つのLeg(航海)に分け、Leg2でサブテーマ2によるトッテン氷河沖での集中観測を実施します。また、南極航空網を利用した先遣隊を派遣し夏期の観測適期の有効活用を図るとともに、定常観測の海洋物理・化学観測については、東京海洋大学の練習船「海鷹丸(うみたかまる)」による別動隊で実施します。

地図の中にある 吹き出しをクリックすると詳細に移動します。

南極観測船「しらせ」

ドロムラン(DROMLAN)

東京海洋大学「海鷹丸」

雪上車

このプロジェクトでは、南極域の雲や降水を気候モデルで高精度に計算するために、昭和基地で雲や降水システムを直接観測するとともに、雲や降水システムが形成される大気環境について総合的に調査します。

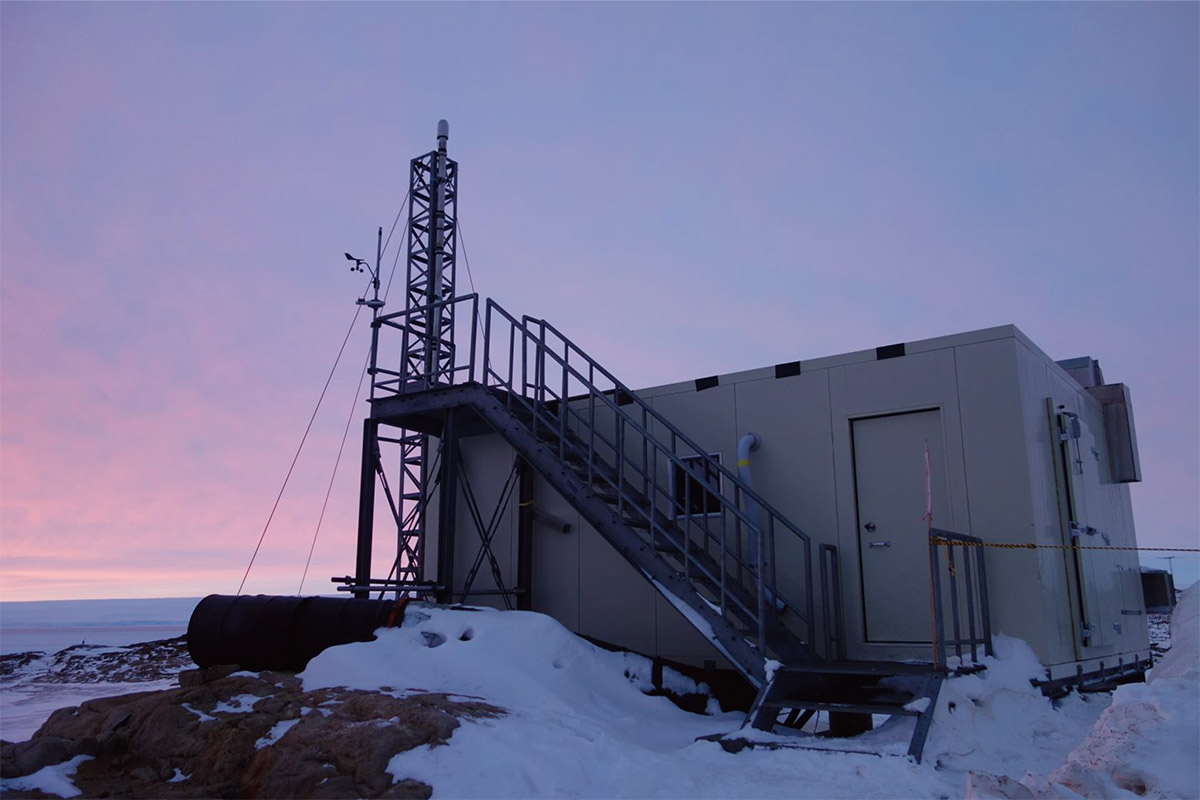

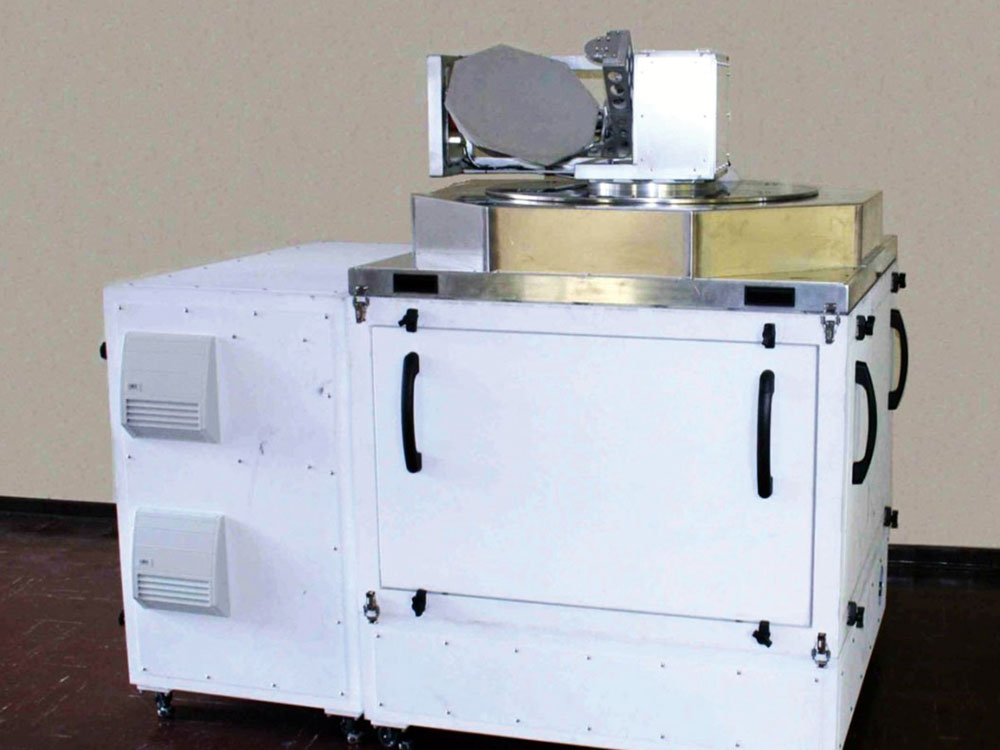

昭和基地ではライダーシーロメーター(Fig.1)による雲底高度・雲の相状態、マイクロ波放射計(Fig.2)による気温・水蒸気の鉛直分布、気象レーダー(Fig.3)による降水強度や降水粒子のドップラー速度を約1年間連続的に計測します。

昭和基地での1年間の通年観測で南極域の雲や降水の性質や季節変動を明らかにすることにより、気候モデルや地球温暖化予測に取り込むべき物理過程を気候モデルの研究者に提唱し、南極域の気候システムの高精度予測に役立てます。

Fig.1 昭和基地で雲底高度・雲の相状態を計測

Fig.2 気温・水蒸気の鉛直分布を計測

Fig.3 降水強度や降水粒子のドップラー速度の水平・鉛直分布を計測(写真:日本無線株式会社)

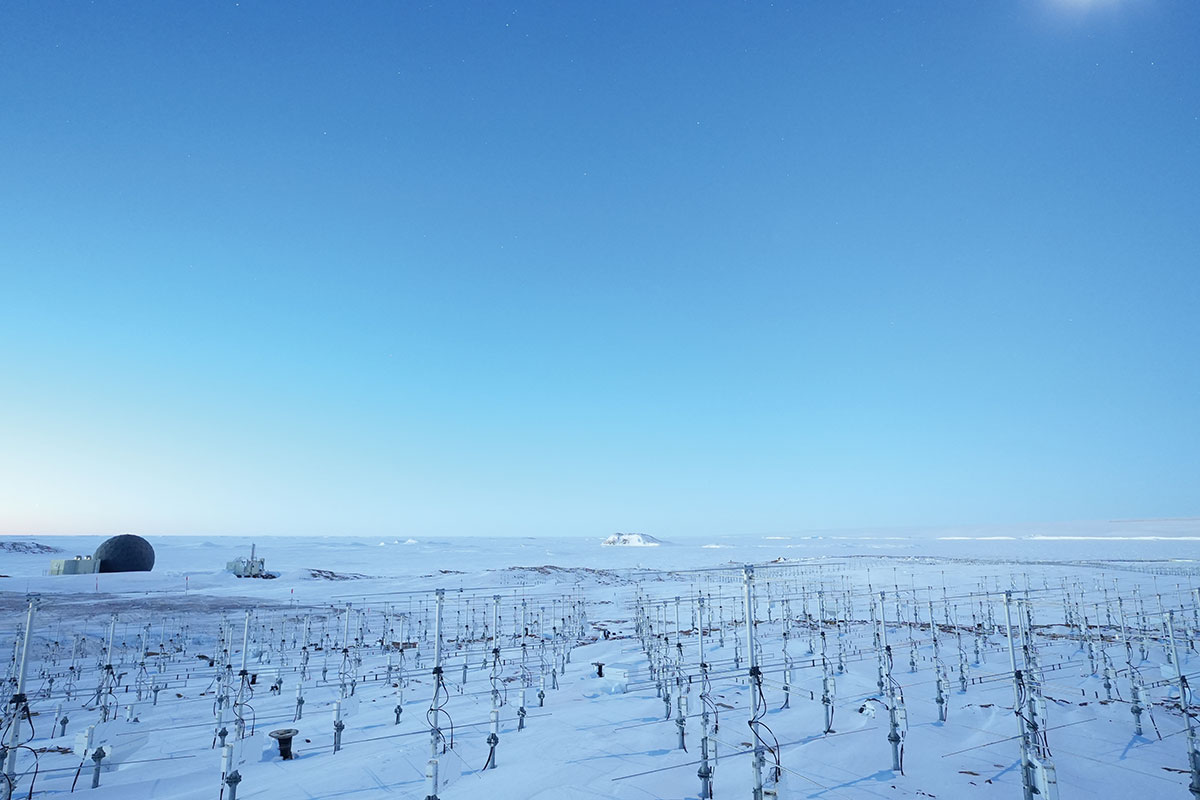

PANSYレーダー

このプロジェクトでは、南極昭和基地大型大気レーダー(PANSYレーダー)とMFレーダーによる通年連続観測、およびOH大気光回転温度計による極夜期の連続観測を継続し、数分から太陽活動周期11年の幅広い周期帯の南極大気現象を捉えます。

PANSYレーダー(Program of the Antarctic Syowa MST/IS radar)は、高さ3mのアンテナ約1000本を使って上空(高度1.5~500km)の風やプラズマを観測する装置です。2011年に昭和基地に建設され、2012年より部分システム、2015年よりフルシステムによる観測を継続しています。

※MFレーダー:中間圏・下部熱圏(高度60~100km)の水平風速を観測します。

※OH大気光回転温度計:中間圏界面付近(高度約87km)の温度を観測します。

PANSYレーダーでは、大気重力波と呼ばれるスケールの小さな大気波動を観測することで、この波が大気大循環を駆動する際の原動力を推定することができます。また、エネルギーを熱に変換したり、物質を混合したりする重要な役割を持つ非常にスケールの小さな大気の乱れ(乱流)を正確に観測することができます。我々はこれらの観測を約10年にわたって継続しており、これらのスケールの小さな現象が大気の大循環や日々の天気の変化に果たす役割を明らかにします。

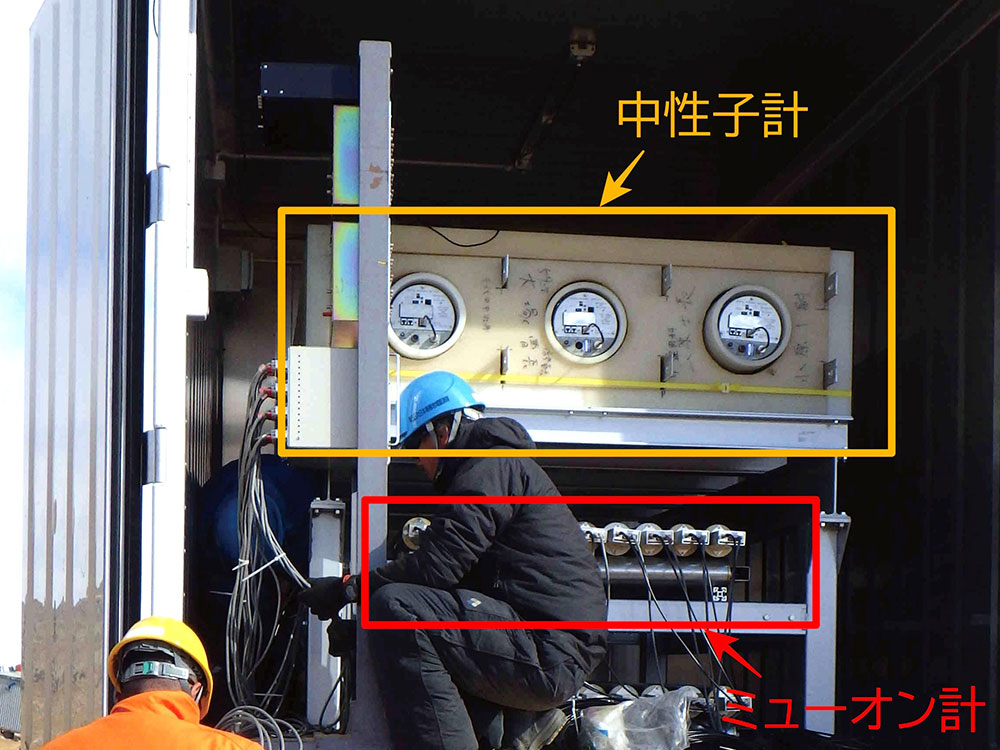

このプロジェクトでは、地球環境がどのように宇宙環境の影響を受けるのかを探るため、昭和基地では現在、コンテナ2個に2台の中性子モニタと1台のミューオン計で宇宙線(宇宙由来の放射線)を観測しています。第66次隊では、新たにもう1台のミューオン計を設置し、宇宙線観測のフルシステム化を行い、観測を強化します。これに伴い、より高精度な宇宙線ネットワーク観測を実現します。

昭和基地での宇宙線観測のフルシステム化により、世界の多地点に展開されている中性子モニターとミューオン計との、今までに実現したことのないレベルでの高精度なネットワーク観測が実現し、太陽フレアに伴う銀河宇宙線の短時間変動のメカニズムが明らかになっていきます。

中層大気中の大気微量成分への、太陽活動による影響を理解するために、ミリ波分光計を用いて連続観測を行ってきていますが、第66次隊では、昭和基地の現地でデータの選別や圧縮などの一次解析環境の整備を行い、さらに自動化することで、準リアルタイムでのデータ解析も可能とする予定です。

中性子計とミューオン計

信州大学で行った試験と最終調整

現在の春~初夏には、南極上空にオゾンホールが出現します。オゾンホールが出現すると地上付近まで紫外線量が増えるため、大気中の光化学反応が促進され、大気中の物質の循環に大きな影響を与えていることが予想されています。近年、オゾンホールの規模は縮小を開始した報告もあり、本プロジェクトでは、オゾンホール出現や規模縮小による大気環境への影響を理解することを目的としています。

第66次隊では南極・昭和基地の清浄大気観測室に凝結核カウンター、偏光パーティクルカウンター、マルチアングルアブソープションフォトメータを設置し、エアロゾル数濃度、鉱物粒子濃度、黒色炭素濃度の連続観測を始めます。観測棟にマイクロパルスライダーを設置し、エアロゾルや雲の鉛直分布の観測も開始します。さらに化学分析用のエアロゾル・飛雪の試料採取も実施します。これらの観測は本プロジェクトの期間、通年で行う予定です。

大気・雪氷中の物質の動きを観測することで、現在の物質の動きを3次元的に捉えます。アイスコア試料の分析からオゾンホール出現前の状態を明らかにできることが期待されます。観測・分析で得られた過去~現在の物質の動きを化学輸送モデルで再現し、オゾンホールの出現・縮小が、南極大気中の物質の動きに与える影響、それらが気候に与える影響を評価・予測することも目指しています。

主な観測機器を設置する清浄大気観測室

第66次隊で行う新夏期隊員宿舎2期工事では、第65次隊で施工した1期工事の引き続きの工事として、3階の床まで施工を予定しています。具体的にはクレーンなどの重機作業及び人力により、残りの2階の床パネル、2階の柱、2階の梁及び2階の壁・3階の床パネルの施工を行います。第66次の2期工事以降は、第67次隊で3期工事(3階壁、屋根)の施工を予定しています。

新夏期隊員宿舎のパース

第65次施工の1期工事完成写真

第66次隊では、第64次隊から昭和基地での試験運用を開始した6.5kW小型風力発電装置の試験運用(データの取得と解析)及び保守点検を第65次隊に引き続き実施します。また、データの状況を見ながらパワーコンディショナーの出力制御を徐々に解除していき、発電性能の増大を予定しています。第66次隊以降も試験運用を継続し、昭和基地での運用に問題がないことが確認されれば、増設による再生可能エネルギー利用の拡充を計画しています。

試験運用中の風力発電装置

第66次隊でも、広報隊員を中心に現地からの積極的な情報発信を行います。観測隊の活動を広く伝えることを目的とし、webページやSNS、中継イベント、教員南極派遣プログラムなど複数の施策を組み合わせた情報発信を行います。観測隊の活動を掲載している国立極地研究所(以下 極地研)SNSのフォロワーは現在の段階でXは約52,000人、Instagramは約32,000人、Facebookは約3,500件に達し、昭和基地とのライブ中継は約700回実施しました。(2024年9月時点)

通年で観測隊ブログや極地研公式SNS(X、Instagram、Facebook、YouTube)を活用した即時性の高い発信を行う他、テレビや新聞などのマスメディアへの情報提供や取材協力を行います。さらに、南極からのライブ中継イベントを行い、リアルタイムで南極観測の“今”を現地から直接お伝えします。夏期間には、教員南極派遣プログラムに参加する現職教員2名による南極から所属校等へ向けた「南極授業」やSNSを通じたLive配信を実施します。また、越冬期間には国内の学校(10校程度を予定)に対しての「南極教室」や、広報普及連携機関に対する昭和基地とのライブ中継を行います。観測の意義を正しく伝え、社会と双方向コミュニケーションを図ることで、南極地域観測を社会と共に創ります。

2025年1月23日(木):福島町立福島小学校(南極授業)

2025年1月24日(金):大阪府立三国丘高等学校(南極授業)

2025年1月30日(木):福島町立福島小学校(南極授業)

2025年3月:SNSを通じた「しらせ」船上からのライブ中継

南極授業の様子(広島叡智学園中学校)

南極教室の中継の様子

本プロジェクトでは、南極内陸にある「ドームふじ」の近傍において最古級のアイスコアを取得することを目指し、氷床深層掘削の地点選定と建設・準備活動を続けてきました。今次隊では、ドームふじ観測拠点IIにおいていよいよ深層アイスコアの掘削を開始します。

第66次隊ドームふじチームの15名(別課題からの参加者2名を含む)は、先遣隊として10月下旬に日本を出発し、ドロンイングモードランド航空網(DROMLAN)にて昭和基地へ入ります。第65次越冬隊からの参加者3名と合流し、観測機材や資材、食糧、燃料などとともに雪上車7台にてドームふじ観測拠点IIへ移動します。内陸ルート上では、自動気象測器(AWS)の保守や雪氷観測も行います。ドームふじ観測拠点IIでは、まず掘削場や一時貯蔵庫、コア処理場、最終貯蔵庫の整備を行うほか、ドリル整備等のための大型テントの組み立て等を行います。平行して深層ドリルへの回路の組込みや各種の試験・調整を経て、コア掘削を開始します。取得したアイスコアは、切断や物理計測、水同位体比の測定を行い、輸送のための梱包まで実施します。そのほか、NDF地点に設置したAWSの保守も行います。復路も雪氷観測を行い、S16へ帰着します。

掘削場、一時貯蔵庫、コア処理場、最終貯蔵庫の最終整備およびドリル整備テントの設置。深層ドリルの最終組立と調整の後、深層掘削を開始(目標深度:800m)。掘削されたアイスコアについて、誘電率プロファイル計測(DEP計測)や水同位体分析、掘削孔内の検層観測を実施し、輸送のための梱包を行う

積雪ピット観測(雪をシャベルで掘り、断面を用いた雪の物理・化学的調査)、雪試料の採取(積雪ピットや表面雪を汚さないように採取)、表面質量収支観測(ルートポイントを兼ねた、2km毎に設置されている旗竿の長さを測定)、AWSの保守点検・新測器設置、空中撮影(ドローン)等

内陸への物資輸送(燃料、液封液、掘削関連機材、発電機、ドリル整備テント等)

いよいよドームふじ観測拠点IIにおいて深層ドリルによるアイスコア掘削が始まります。今次隊では800m深までの掘削を目標としています。また、ルート上の沿岸から内陸にかけて全域にわたる氷床の表面質量収支観測を実施し、氷床変動の把握と解明に貢献します。多点で実施する積雪観測や雪試料採取により、積雪表面や内部の物理構造や化学成分が広域で明らかになります。

ドームふじ観測拠点IIの様子

第66次では、深層ドリルによる氷床掘削を開始する

ドームふじ深層掘削の概要図

現在の掘削場の様子

深層ドリルの組立までほぼ完了しており、第66次では電子回路などを組み込んで完成させる

今回使⽤する深層ドリルと検層機

南極内陸部は、地上で最も大気の透過率が高く、天文観測にとって最高の場所です。このプロジェクトでは、南極ドームふじ観測拠点IIに口径30cmの電波望遠鏡(Fig.1)を設置して、星の材料となる分子ガスを観測して星が誕生するまでの過程を明らかにしていきます。

第66次隊では、ドームふじ観測拠点IIに望遠鏡を設置し観測を始めるための準備を行います。具体的には以下のような作業を行います。

第66次隊の作業によって、ドームふじ観測拠点IIで望遠鏡を運用する準備が整います。30cm望遠鏡による観測が実現すると、“暗黒ガス”と呼ばれるこれまでの観測では検出できていない希薄な分子ガスが観測できます。また、まさにこれから星が生まれようとしている密度の高い分子ガスも観測できます。この観測によって、銀河系の中でどのように密度の高いガスが作られ星が誕生しているのかを詳しく調べることができます。

Fig.1 30cmサブミリ波望遠鏡

Fig.2 望遠鏡を設置する台

Fig.3 望遠鏡保温室

Fig.4 電源システム

本プロジェクトでは、リュツォ・ホルム湾やトッテン氷河沖における海氷・海洋観測、および白瀬氷河・トッテン氷河の直接観測を実施します。

(1)リュツォ・ホルム湾およびトッテン氷河沖における海氷の採取、CTD(塩分・水温・深度計)/LADCP(垂下式音響ドップラー流速計)観測、採水、クリーン採水、AUV(自律型無人潜水機)観測、耐氷ブイ・フロート・漂流系観測、海底地形調査

(2)ウィルクスランド沖トッテン氷河周辺域における、通年係留系の回収と設置

具体的な内容は下記になります。

使用測器:海氷ゴンドラ、海氷カゴ

観測方法:海氷域航行中の「しらせ」船上で、停船観測中に海氷カゴによる海氷採取を実施。海氷ゴンドラにより着氷し直接採取、もしくは船上からの海氷カゴによる採取を行う。

リュツォ・ホルム湾では12月~2月、トッテン氷河沖では2月~3月に実施予定。

使用測器:係留系、漂流系、AUV、CTD採水システム、LADCP、XCTD、耐氷ブイ、耐氷フロート、クリーン採水器、現場濾過(ろか)機(トッテン氷河沖)

観測方法:リュツォ・ホルム湾では、1月上旬〜中旬に耐氷ブイ投入、CTD・LADCP・採水観測、XCTD連続観測、海底地形調査、耐氷ブイおよびフロートの投入を実施する。AUV観測では海氷下において海底地形観測、海氷下面モニタリングを行うほか、適宜カゴを用いた海氷採集を行う。トッテン氷河沖海洋観測では、リュツォ・ホルム湾で実施する項目に加えてクリーン採水、通年係留系の回収と新規設置、漂流系観測、海氷ゴンドラによる海氷コア採取を行う。また、アイスアルゴおよびBGCフロートの投入を行う。

第66次隊で実施する「しらせ」による海洋観測から、白瀬氷河やトッテン氷河への暖水流入を司る海流システムの描像を捉えます。また、係留系観測により、トッテン氷河への暖水流入の時間変動の把握およびその背景にあるメカニズムを調査するための基礎情報(水温、塩分、流速等)を得て、海氷に取り込まれた物質を明らかにします。これらにより氷床・氷河―海洋―物質循環結合システムの変化とその背景にあるメカニズムが明らかになることが期待されます。現在の気候モデルには反映されていない東南極の実態を炙り出せることが現場観測の魅力です。

リュツォ・ホルム湾での採水風景

係留系回収時の風景

本プロジェクトでは、南極域・南大洋上の雲を気候モデルで高精度に計算するために、「しらせ」船上で雲を直接観測するとともに、雲が形成される大気環境や雲を形成する大気中のエアロゾル、そして海洋からのエアロゾルの供給過程について総合的に調査します。

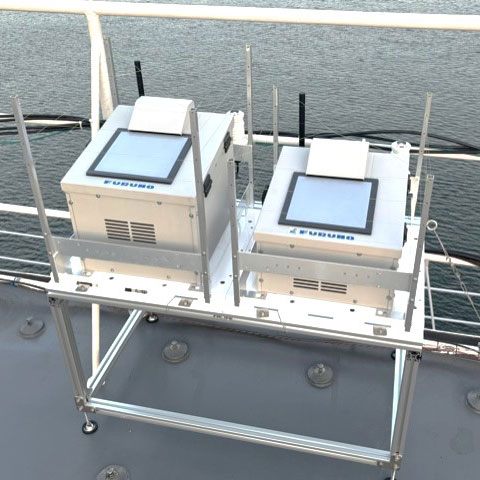

「しらせ」船上では総合気象観測計(Fig.1)による基礎気象要素・放射フラックス・エアロゾル数濃度、ライダーシーロメーターによる雲底高度・雲の相状態、マイクロ波放射計による気温・水蒸気の鉛直分布、海上からの熱・水供給量を見積もるために乱流フラックスを連続的に計測します。また、雲を形成する雲核を調査するためにエアロゾルのフィルター採取(Fig.2)を実施するとともに、雲を直接観測するための雲粒子センサーゾンデの飛揚(Fig.3)、気象とエアロゾルの鉛直分布の高頻度観測を行うためのドローン飛行(Fig.4)を行います。

南極域・南大洋上の雲の性質が北半球とどのように異なるのかを先端的観測で明らかにすることにより、気候モデルや地球温暖化予測に取り込むべき物理過程を気候モデルの研究者に提唱し、南極域の気候システムの高精度予測に役立てます。

Fig.1 「しらせ」船上で気象や放射フラックス、エアロゾル数濃度を計測

Fig.2 エアロゾルのフィルター採取を行い、雲形成に関する特性を分析

Fig.3 雲粒子センサーゾンデで雲粒の数や大きさ、相状態の鉛直分布を取得

Fig.4 ドローンで気象やエアロゾル数濃度の鉛直分布を計測

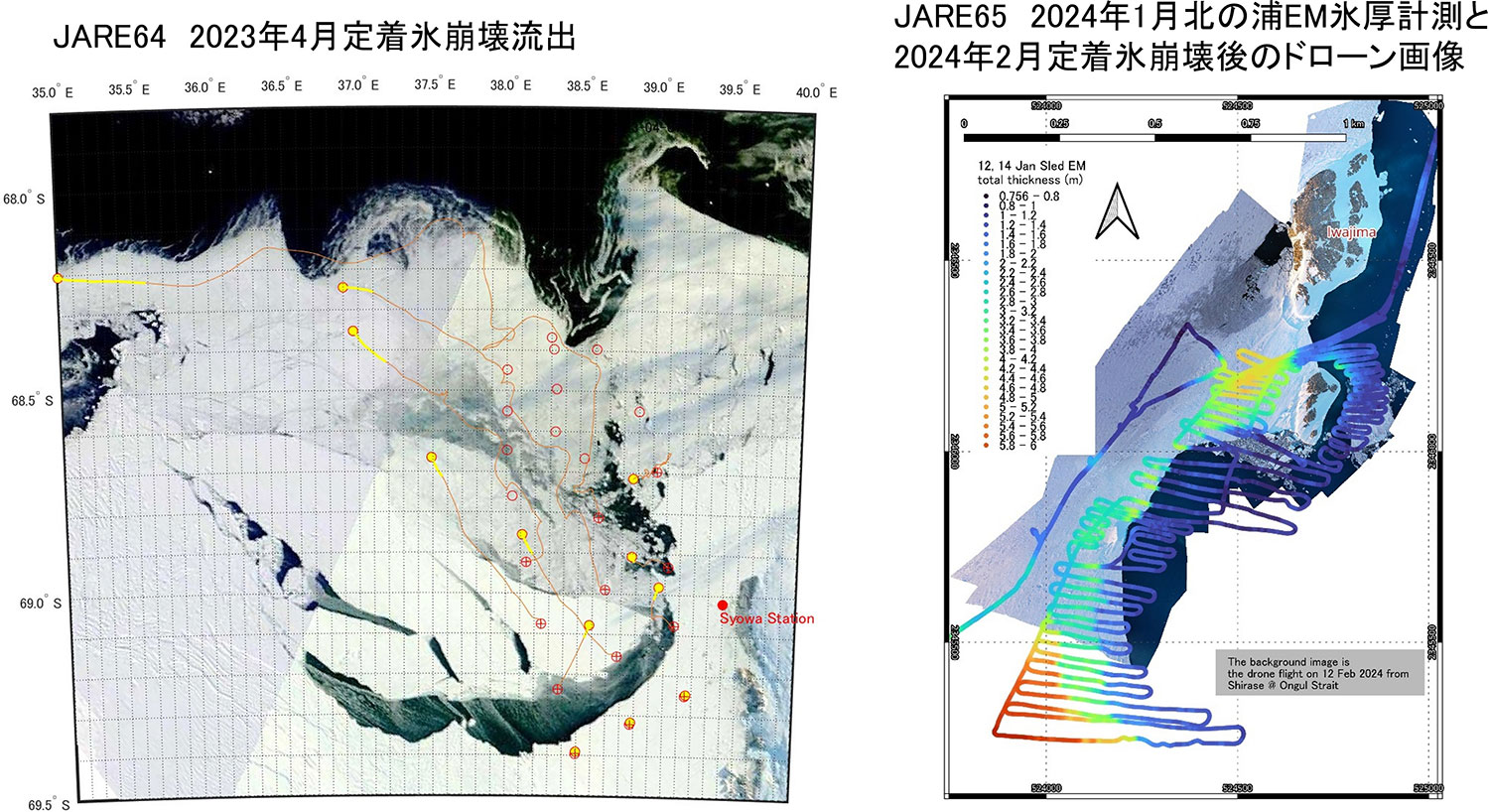

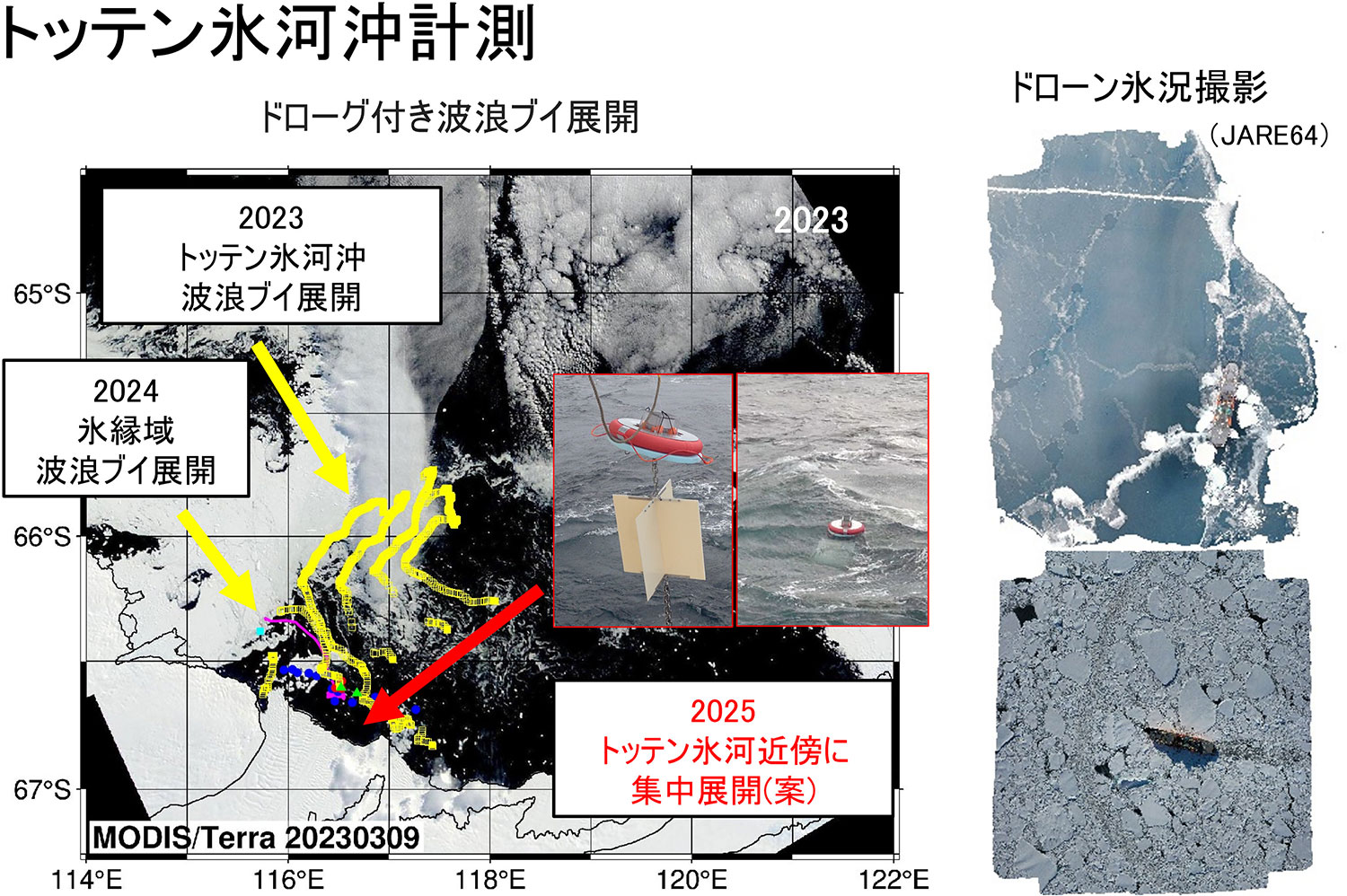

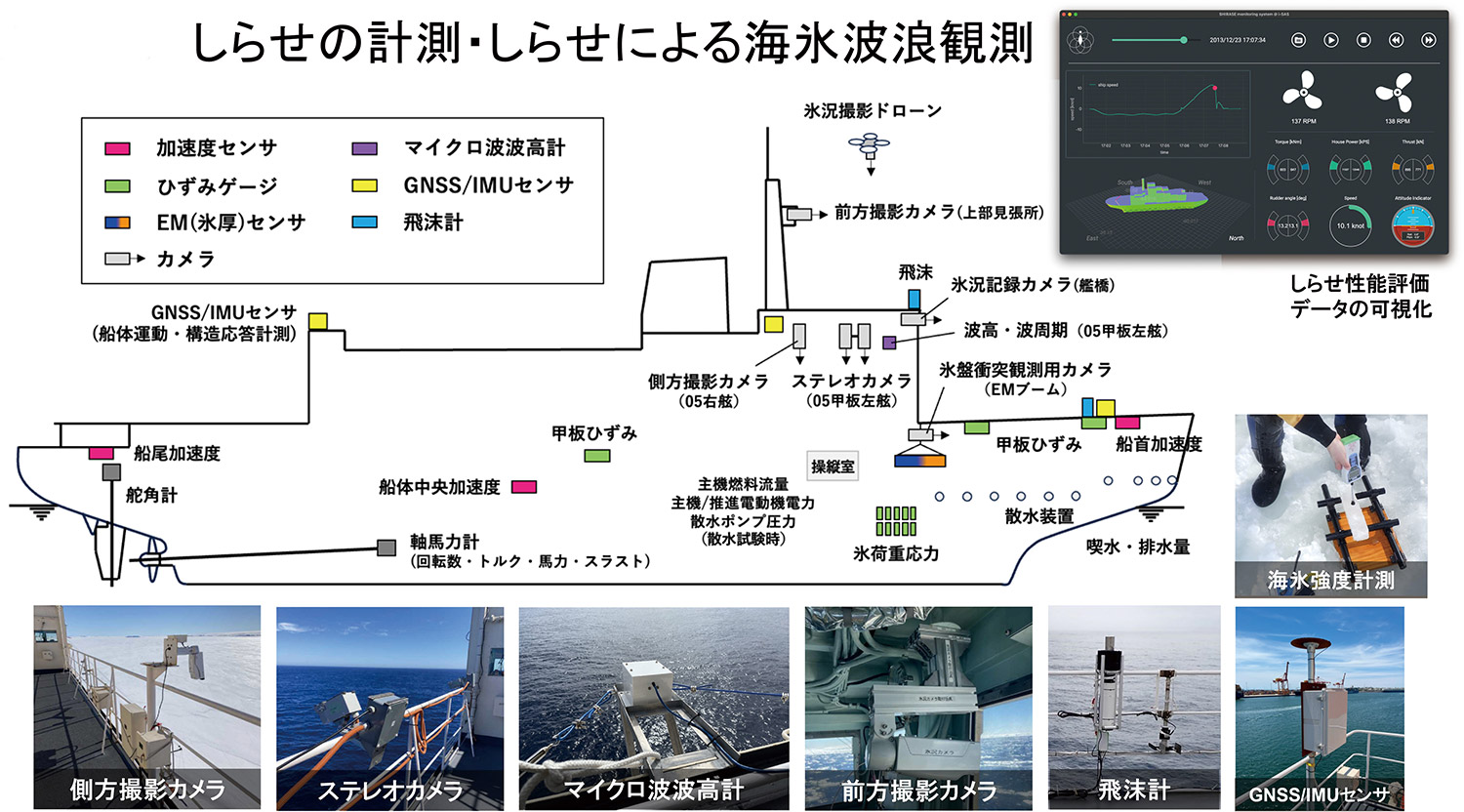

リュツォ・ホルム湾の定着氷は経年的に崩壊と成長を繰り返すことが知られていますが、第64次、第65次で行った広域多点波浪ブイ展開により、外洋からのうねりの侵入と崩壊のメカニズムが明らかになりつつあります。その解明の鍵となるのは海氷の機械的材料特性の把握です。船上からと北の浦そり曳航による電磁誘導式氷厚計測を行ってきました。そして、「しらせ」航行性能に資する性能評価モニタリングシステムによる計測を継続しています。

第64次、第65次に引き続き、1月に定着氷上に波浪ブイを多点展開し、氷上に着地して氷厚計測を実施します。昭和基地近海の北の浦では、電磁誘導式氷厚計による氷厚計測を行い、切り出した海氷の機械的特性を現場で計測し、また、北の浦氷上ステーションにて流速と音響連続計測を行い、湾内の潮汐の流れ、そして、「しらせ」の環境音を計測します。また、昭和基地を起点とするLPWA(省電力広域ネットワーク)通信テストを行います。トッテン氷河沖氷縁域では海氷の動きに影響する棚氷・氷床の融解に起因する流れを計測するため、漂流型波浪ブイを複数展開します。そして、「しらせ」航行性能モニタリングシステム計測データを更新し、GNSS(全球測位衛星システム)による船体変形・運動計測、カメラ群による「しらせ」および海氷モニタリングシステム構築、そして、それらを統合し可視化するシステムの構築を行います。

2023年、2024年と二度、リュツォ・ホルム湾定着氷へのうねりの侵入と定着氷の崩壊を計測しました。過去数十年の記録からは、やがて崩壊は終わり定着氷が多年氷化し、厚い定着氷が「しらせ」の航行を阻むと思われます。しかし、地球規模変動の影響を受け、今後毎年崩壊を繰り返す可能性もあり、それは今後の観測で明らかになることが期待されます。そして、海氷特性の把握と「しらせ」の性能評価の成果を活かし、「しらせ」航行支援を行うことが目標です。

(左)多点波浪ブイ展開により2023年定着氷崩壊を捉える

(右)そり曳航電磁誘導式氷厚計測により1年氷と多年氷の境界を計測

トッテン氷河沖における波浪・海氷・海流観測

「しらせ」砕氷航行性能を評価するためのモニタリングシステム:「しらせ」からの海氷波浪観測

南大洋は二酸化炭素(CO2)の重要な吸収源の一つです。しかし、南大洋のCO2循環の定量的な理解には未だ不十分な点があります。このプロジェクトでは、「しらせ」が航行する南大洋上で、大気中CO2に加えて大気中酸素(O2)濃度の変動を同時に観測することで、南大洋のCO2循環のより正確な理解を目指しています。大気中O2濃度の変動はCO2濃度の変動と密接に関連しており、両者の同時観測によりCO2の吸収量や海洋生物活動に関する情報が得られます。

第66次隊では、本プロジェクトチームが独自に開発したO2とCO2濃度の高精度自動観測システムを「しらせ」に搭載し、南大洋インド洋セクターで大気中の両成分の観測を行います。装置に組み込まれたポンプを使って、外気を「しらせ」の上部甲板からチューブを介して観測室内の装置に引き込み、「しらせ」がオーストラリアを出航する2024年12月上旬から、南極域での活動を終えてオーストラリアへ帰港する2025年4月上旬まで、「しらせ」が航行中に常時連続測定を行います。観測データは毎日国内に自動で転送され、国内からも装置の状態をチェックしながら観測を行います。

このような観測を南大洋上で系統的に実施するのは世界でも初めての試みです。中・長期的にこの観測を実施することで、南大洋の大気中CO2とO2濃度の時空間変動が明らかになります。大気輸送モデルによるシミュレーション等も組み合わせて観測結果の解析を進めることで、南大洋のCO2吸収・循環や海洋生物活動に関する理解の飛躍的な向上が期待されます。

「しらせ」に搭載する観測システム

本プロジェクトでは、東京海洋大学練習船「海鷹丸」による別動隊により、観測頻度の少ない東南極(南大洋インド洋区)において、氷縁海域を含む南極海の海洋物理・化学データを取得し、過去50年近く担ってきた海洋環境の長期変動調査について、さらに精度を高め、かつ、より深海へと挑んだ観測を実施します。

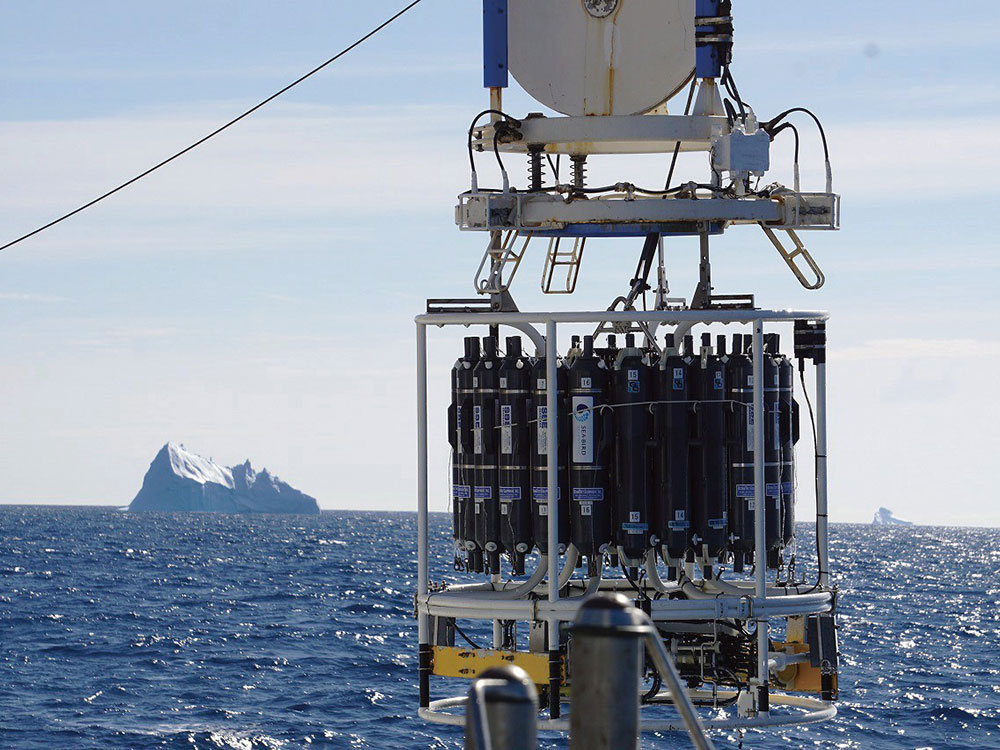

東経110度ライン上の南緯40度、45度、50度、55度、60度、61度、63度、64度、65度(海氷縁域)の9測点において、CTD-採水システム観測を実施します。観測は海面から海底直上までのキャストで水温、塩分、溶存酸素の鉛直分布を得ると同時に、ニスキンボトルによる採水を行い、塩分、溶存酸素、栄養塩の分析および各種センサー検定用の試水を得ます。また、「海鷹丸」の航路上の表面海水温および塩分をモニターするために表層モニタリングシステムを運用し、研究用海水を採水して塩分センサーの検定を実施します。

精度の高い水温、塩分測定や海水の化学分析により、水深3000m以深に及ぶ物理・化学環境の動態、および海洋大循環の駆動源となる南極底層水の監視を強化することが出来ます。また、本事業で取得した南極海の物理・化学データは国内外の関係機関の利用に供することで、地球環境変動への影響評価に貢献します。この観測は今後も継続し、長期変動の監視と抽出に相応しいデータを蓄積していきます。

南極海におけるCTD観測

採水風景

CTD投入前の風景

本プロジェクトの「海鷹丸」観測航海では、海盆域〜大陸棚斜面域までの海洋熱輸送経路に着目し、海氷・海洋観測を実施します。具体的には、ウィルクスランド沖トッテン氷河周辺域におけるCTD・採水・XCTD(投下式塩分水温深度計)・ADCP(超音波ドップラー流速計)観測、通年係留系の回収・設置、海氷採取、EVS観測、プランクトンネット観測、海底地形調査を行います。

海洋観測の内容として、使用測器はCTD採水システム、ADCP、LADCP(垂下式音響ドップラー流速計)、XCTD、プランクトンネット、観測方法はトッテン氷河沖のAustralian-Antarctic海盆において、1月に「海鷹丸」により採水・CTDおよびXCTD観測を実施し、大陸棚斜面への極向き熱輸送を担う海洋循環構造の把握を行います。また、極向き輸送を行う定在海洋渦の領域で係留系回収・設置を実施します。加えて、プランクトンネットおよびEVS(イベントベースビジョンセンサー)により、海洋生態系や物質循環にかかわる栄養塩・動植物プランクトンの分布・量を観測するだけでなく、画像イメージングによる群集構造把握に向けたデータ収集を行います。観測海域の最南端では、海氷採取による海氷内物質の調査も実施します。

「海鷹丸」による海洋観測から、トッテン氷河沖への暖水流入を司る海流システムの描像を捉えます。また、係留系観測により、トッテン氷河への暖水流入の時間変動の把握およびその背景にあるメカニズムを調査するための基礎情報(水温、塩分、流速等)を得ます。海水中だけでなく、海氷に取り込まれた物質、動植物プランクトンを明らかにすることで、海盆からの熱・水・物質の流入がもたらす氷床・氷河―海洋結合システム・物質循環の変化やそれらのメカニズムが明らかになることが期待されます。現在の気候モデルには反映されていない東南極の実態を炙り出せることが現場観測の魅力です。

「海鷹丸」で遭遇した氷山

南極海航行中の「海鷹丸」