課題番号:AP1011

代表者:和田 智竹(東邦大学)

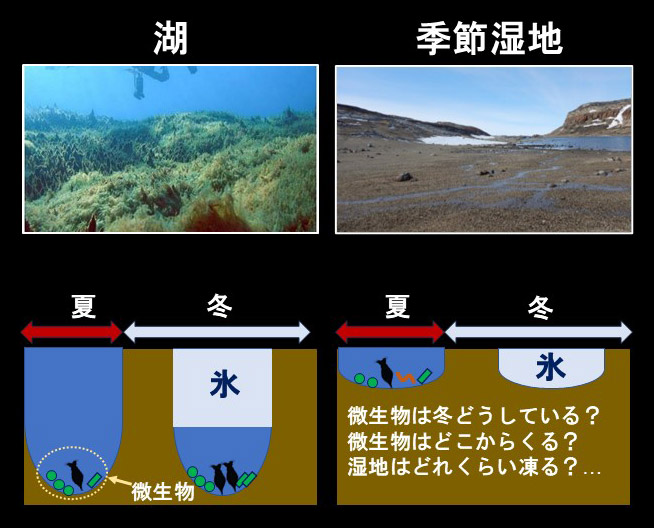

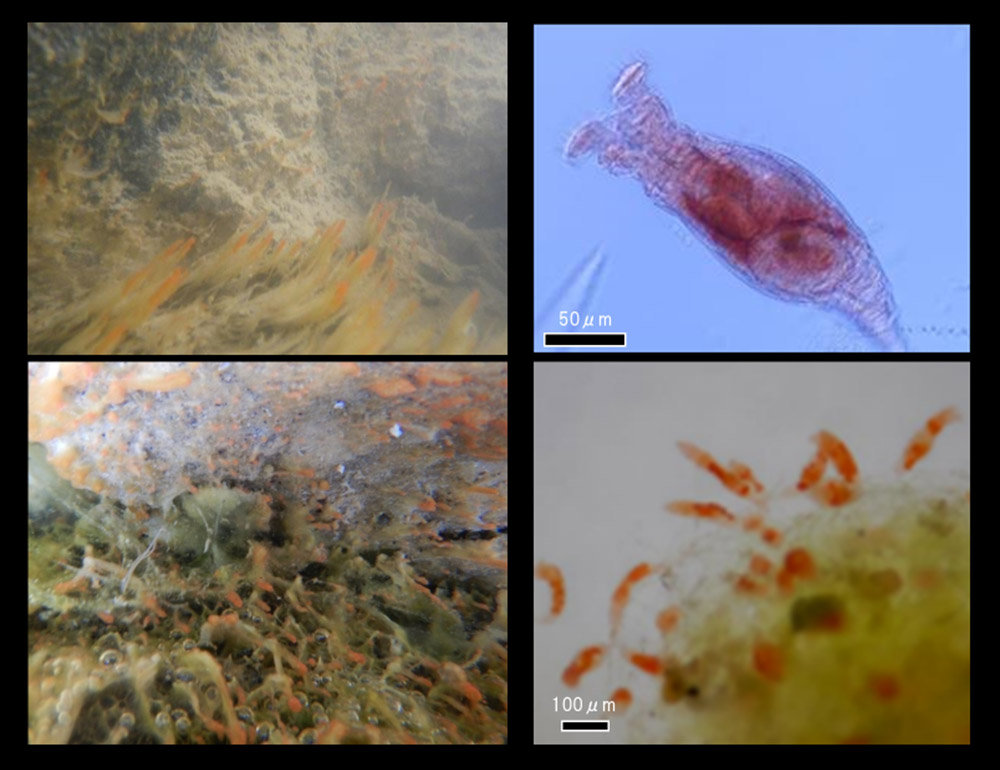

南極大陸の陸地は、紫外線が強く寒冷で乾燥した、生き物にとって過酷な環境です。それでも、湖や夏の間にできる湿地には、微生物や藻類、小さな無脊椎動物が生息しています。中でも、湖底まで凍結しない湖では、生き物が1年中活動できるので、南極大陸の陸地で最も生物量の豊富な場となっています。一方、湿地では、1910年の南極探検の時代から、ヒルガタワムシという数百μmの大きさの無脊椎動物の大発生がしばしば報告された歴史がありますが、湿地環境や生物活動に関する調査研究はほとんど進んでおりません。私たちの近年の研究で、ヒルガタワムシが大発生した湿地と、その周辺の湖の生物量を比較したところ、湿地では約10倍もの生物量となっていることがわかりました。これは、湿地も南極大陸における重要な生物の生息場であると考えられますが、湿地は、凍結や乾燥の影響を受け、形成時には気象の影響により形成具合も異なります。そのため、湿地の観測は難しく詳しいことはまだわかっていません。

この課題では、複数の湿地に水温計や定点カメラなどの機器を設置し、季節湿地の形成状況と環境特性の長期連続観測に挑みます。また、試料を採取して、生物群集組成や量を調べると共に、主要生物群集の環境適応性の解明にも挑みます。観測を3年間継続し、各年のデータ比較を通じて、南極大陸上の湿地環境の特徴を捉えることを目指しています。

南極の湖底と季節湿地の概要

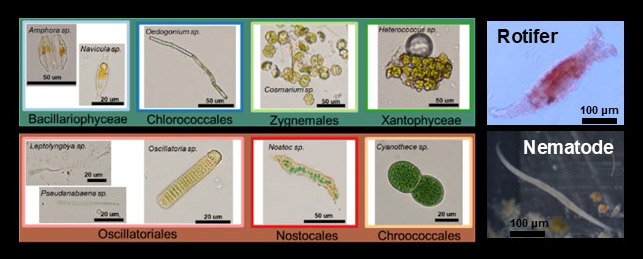

南極の湖底や季節湿地で観察された微生物と微小無脊椎動物

南極の季節湿地で観察されたヒルガタワムシの群集